如今的天气不仅越来越热,北方的雨水也悄悄变多了。

以前每到 「七下八上」(7 月下旬至 8 月上旬)汛期,咱们都盯着长江、珠江这些南方河流防涝。

可现在,洪涝灾害居然频频出现在过去少见雨的北方。

就在今年夏天,连宁夏同心、青海化隆这些常年难见几滴雨的地方,也接连打破暴雨纪录。

这反常的天气背后,到底藏着什么原因?

答案,或许就藏在那条看不见的 400 毫米等降水量线里。

降水北移不是偶然

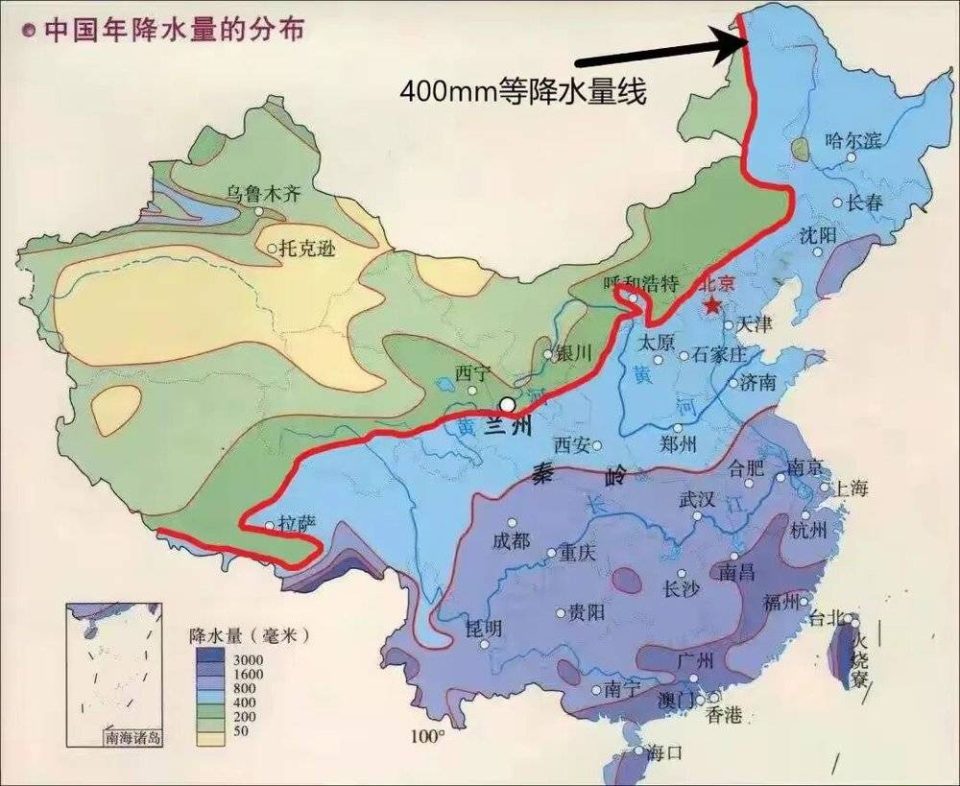

先介绍下这个 「400 毫米等降水量线」 究竟是怎么回事。

这其实是中国地理上一条至关重要的分界线,大致沿大兴安岭—张家口—兰州—拉萨—喜马拉雅山脉东部延伸,将全国分为东南与西北两大区域。

「400 毫米等降水量线」 是半湿润区与半干旱区分界线

同时,这条线也是半湿润区与半干旱区的气候分界线,其东南侧降水丰沛,以森林植被和农耕经济为主;西北侧降水较少,通常以草原植被和畜牧业为主。

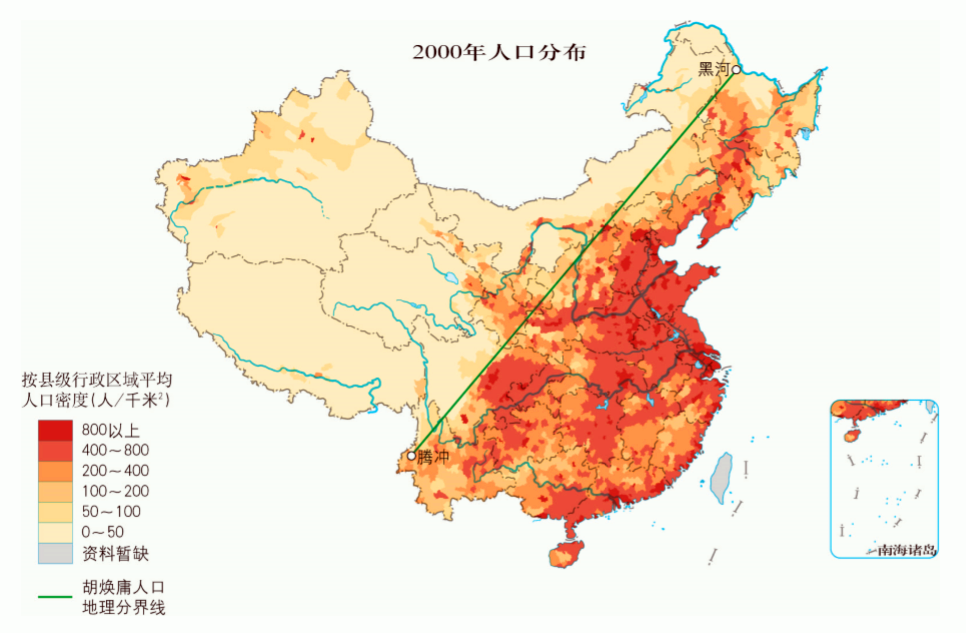

更为关键的是,该线与著名的胡焕庸线 (中国人口密度分界线)高度重合,其东南侧约 38% 的国土面积上承载了全国约 96% 的人口,自古也是农耕文明与游牧文明的边际线。

百年不变的胡焕庸线

过去近一千年,它基本没怎么动过,哪块地能种粮、哪块地适合放牧,早就被框定好了。

可最近这些年,这条线却在悄悄往北挪,虽然具体挪了多少位置,众说纷纭,但数据看得一清二楚。

对比 1972 年与 2022 年的降水格局,可以明显观察到 400 毫米等降水量线呈现北移的趋势。而此前位于该线边缘的北京、石家庄、太原等城市,已逐渐稳固地位于线东南的半湿润区内。

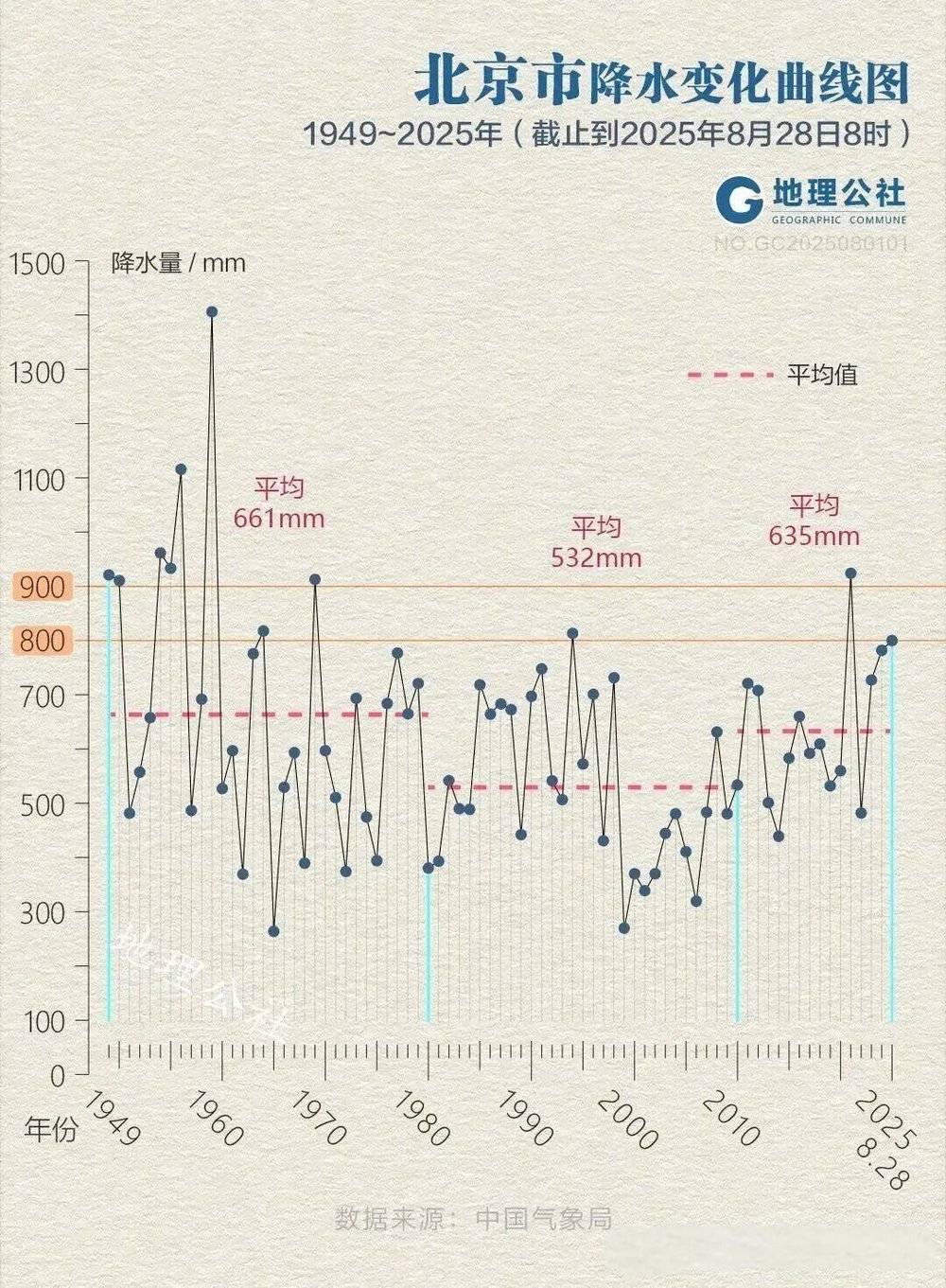

这种变化最直接的表现是华北雨季的显著延长,例如 2022 年雨季长达 53 天,较常年平均值大幅增加。与此同时,北方地区的降水强度也明显增强,北京等地的年降水量更是几乎每年都会创下新的纪录。

图片来源:地理公社

那么,这变化到底是怎么来的?

一句话,最直接的原因就是全球气候变暖。

根据相关记录,20 世纪的大部分时间里,地球温度上升了约 1.0℃,并在世纪末上升速率达到了 0.2℃/10 年。

气候变暖的趋势在近十年来还在不断上升,而且越是北方寒冷地区,增加幅度越大。

比如传统上夏季凉爽的东北地区,今夏都出现了空调销量激增的现象;北极地区更是连续多年观测到出现 30℃以上的高温。

华北这几年暴雨多,根源是 「副热带高压」 出了异常。

图片来源:微博 @中国气象局

以今年夏天的华北暴雨为例,7 月本该稳步北移的副热带高压 (简称 「副高」),「脚步」 却明显提前,比常年更早完成北跳。

更关键的是,北跳之后的副高,不仅位置比往年更偏北、偏西,强度也更强,而且整个环流系统特别稳定,长时间盘踞在固定区域。

在多因子交织作用下,由于华北地区恰好处于副高的北侧边缘,而这个区域是气象学上典型的 「冷暖气流交汇带」,也就是暖湿气流与冷空气在这里 「邂逅」,极易形成 「低空切变」,直接结果就是持续且集中的降雨。

而整个降水北移的过程,可谓 「让人欢喜,让人忧」。

让人喜忧参半的降水北移

有人可能说了,降水北移后的北方,草更绿了、树更密了,不是好事么?

确实,降水增多后带来的最大好处,就是北方生态环境得到显著改善。

比如长期干旱的西北内陆由此迎来了久违的绿意,很多从未下过雨的地方,不仅迎来了河道复流、植被增加,消失已久的野生动物也渐渐多了起来。

毛乌素沙漠已经快成为真正的森林了

与此同时,华北地区长期缺水的状态也得到了缓解。

以北京为例,二十多年前,人均水资源占有量不足 200 立方米,仅为全国平均水平的八分之一、世界人均水平的三十分之一。

为缓解这一危机,国家才实施了南水北调等重大工程,迄今为北方调去了约 400 多亿立方米水量,才让人均水资源量有所提升。

可偌大的工程远不及 2023 年 7 月的北京一场创纪录暴雨。

当时的北京大约接纳了 50 亿立方米水量,形成了水资源 6.29 亿立方米,其中地表水 1.89 亿立方米,地下水 4.4 亿立方米 (北京市水务局 《2023 年 「23·7」 暴雨水资源评估》)。

还有因为缺水不得不超采地下水的河北,有 5800 平方公里面积变成地面沉降严重区,最大沉降量达 2.5 米,甚至带来地下水四十多年来首次水位回升。

对于北方的粮食生产来说,降水北移更是 「天降甘露」。

由于耕地与雨水资源的改善,2024 年 5 月,中国农业科学院科研团队在新疆和田沙漠温室试种快速繁育水稻获得成功;2025 年 6 月,塔克拉玛干沙漠也成功育出千亩水稻,成功跻身全国粮食主产区之一。

东北地区则借助水热条件改善实现了玉米、水稻种植面积的显著扩大,为国家粮食安全增添了新的保障。

不过,降水北移对于北方或许是筑坝蓄水,点绿成洲的天赐良机,但背后深藏的 「隐忧」 也同样不容忽视。

首当其冲的便是极端天气引发的灾害风险,毕竟北方的持续降水可不是 「和风细雨」,而是常以极端暴雨形式出现。

2025 年夏季,京津冀地区遭遇极端降水,北京怀柔、密云部分区域四天降雨量达 543.4 毫米,接近当地年均降水量总和;内蒙古巴彦淖尔市五原县、呼和浩特市最大小时降雨量均突破历史极值,均引发城区积水、交通中断等连锁问题。

甚至,从未 「喝足水」 的西北地区,也很难承受这种突变。

2021 年塔克拉玛干沙漠,突降的暴雨带来的洪水,瞬间便吞没了 3 万套石油勘探设备;2025 年甘肃榆中暴雨引发山洪致 10 人死亡、33 人失联。

中石化油田遭遇洪水 3 万套设备被淹 图片来源:中国石化

此外,短期洪水还可能加剧土壤盐碱化,也逐渐形成新的生态难题。

对于北方城市来说,雨水猛增,也同样 「吃不消」,甚至屡屡出现 「城市里看海」 的奇观。

没办法,因为早年雨水较少,北方多数城市排水系统都是参考干旱气候 (特别是苏式标准设计,而苏联属于少雨的温带大陆性气候,年降水量仅 582 毫米),造成排水管道直径设计较窄,且部分管路老化、雨污合流,遇到强降雨就极易堵塞泄洪。

比如河南郑州早先投入 534.8 亿元建设的 「海绵城市」,却在 2021 在单日 624 毫米降雨量面前 「停摆」,主城区 38 个排涝区仅 1 个达标,至今都还没有缓过来,暴露出设施标准与气候现实的严重错配。

农业领域也一样遇到新的问题,内蒙古巴彦淖尔市 2025 年 7 月强降水导致 447 万亩农作物受灾,近 197 万亩绝收,部分农户面临颗粒无收的困境。

不仅如此,降水格局改变还引发区域平衡等新问题。

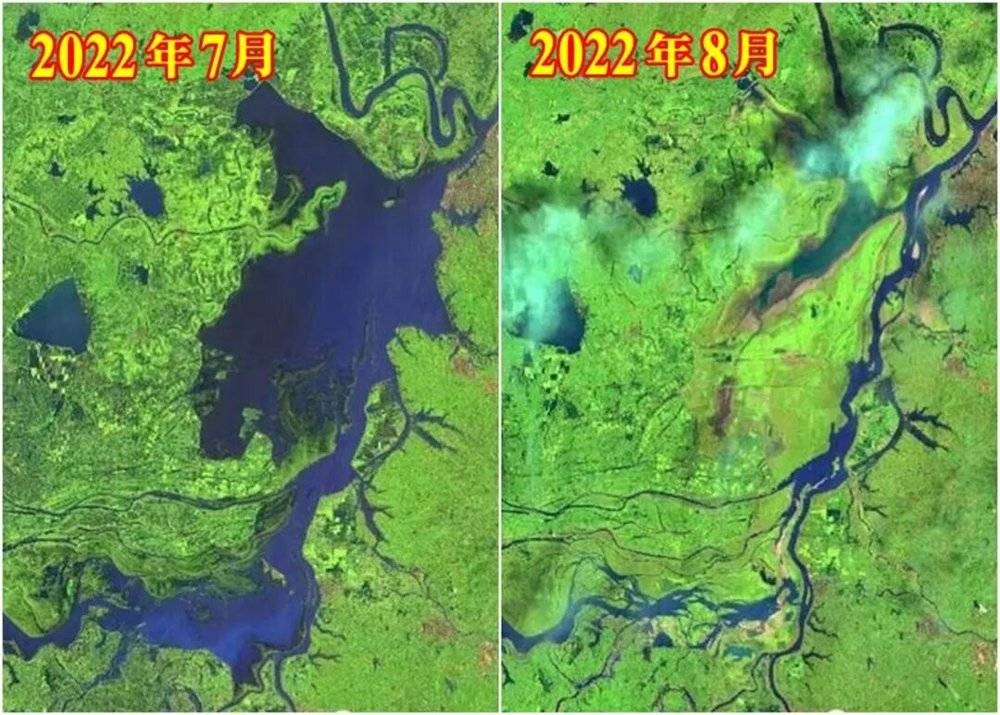

当雨带长期滞留北方,南方长江中下游地区就往往面临持续性高温干旱,这些年的长江流域罕见大旱和江水断流就是证明。

事实上,400 毫米等降水量线北挪,远不只是 「谁多雨、谁少雨」 的表面现象,而是正悄悄重塑着中国生态的底层逻辑。

正在悄悄改变的生态链

自然界的变化犹如 「蝴蝶翅膀」,任何细微的变化都足以改变整个生态系统。

随着降水格局变化和人工造林工程的推进,西北部分地区的生态系统正在发生一系列连锁反应。

一些人工引种的乔木林,因其生长特性可能影响了原生野草的生长空间,使得很多草食类动物面临栖息地压缩和觅食困难的挑战。

与此同时,新形成的林地生态系统也吸引了灰椋鸟、松鼠等依赖林木资源的动物前来栖息。在水域环境有所改善的地区,水生生物的恢复也为各种鸟类提供了更多的食物来源。

不过,别急着为这些新生态鼓掌,变化的背后其实也暗藏风险。

要知道,生态系统的重构速度往往远快于物种的自然适应能力。

由于新引入的乔木林与原生野草争夺阳光、水分和生存空间,不仅压缩了黄羊、旱獭等草原物种的栖息地,更深层地改变了土壤微生物群落结构和养分循环方式。

这种底层生态链的突变,可能使原本脆弱的荒漠-草原过渡带平衡也彻底被打破。

在农业领域,降水北移也影响到传统农业生产结构。

一直以来,北方传统的旱作农业体系主要就是 「抗旱」。如今降水增多虽缓解了水源压力,却带来新的挑战:

短期暴雨易造成土壤板结,影响作物根系呼吸;而潮湿的土壤,又为小麦锈病、玉米大斑病等喜湿病害提供了温床。

更值得警惕的是,部分地区为追求短期效益,盲目扩种高耗水作物,却忽视了北方土壤 (如黄土高原钙质土)保水能力弱、排水性差的特点,不仅浪费了宝贵的水资源,还可能引发次生盐碱化,造成 「欲速则不达」 的后果。

对于南方来说,降水北移带来的并非单纯的 「降水减少」,而是降水节律的紊乱,阶段性干旱与暴雨交替发生。

随着雨带在北方持续 「逗留」,长江中下游等传统多雨区梅雨期缩短,伏旱期却相应延长,造成了南方降水减少与蒸发增强的双重压力。

这压力落到生态上,是洞庭湖、鄱阳湖湿地缩水,芦苇、荻草枯死;螺类、蚌类跟着减少,越冬候鸟没了食物可能不再迁徙;是长江干流水位下降,河床泥沙淤积改变了形态,四大家鱼找不到合适的产卵地,数量正慢慢下滑。

洞庭湖、鄱阳湖湿地大面积缩水

还有些南方地区,为了缓解旱情过度抽取地下水,结果导致地面沉降,长三角、珠三角还由此出现海水倒灌,让土地更难耕作。

更糟的是,雨水北移本就不是稳步推进,而是呈现 「今年暴雨、明年干旱的过山车」 式波动 (比如 2021 年塔克拉玛干暴雨后,2023 年部分区域又出现阶段性干旱),让本就脆弱的南北方生态系统更难承受。

归根结底,400 毫米等降水量线北挪是全球气候变化的中国投射,带来的也并非 「生态变好」 或 「变差」 的简单结论,而是整个生态系统的全面重构。

无论北方还是南方,想顺利通过这套 「生态考题」,就不能再依赖 「遇洪排、遇旱抽」 的旧思路,必须从遵循生态规律,兼顾南北方水资源统筹等角度算好账,做好应对方案。

唯有如此,才能让北移的雨水成为生态改善的契机,而非新危机的导火索。

本文除特别标注,相关数据和信息来源如下:

中国气象局 《中国气候公报》(2020–2025 年)

国家气候中心 《1961–2020 年中国地面气候资料日值数据集》

水利部 《中国水资源公报》《地下水公报》(2020–2023 年)

国家统计局 《中国粮食生产数据公告》(2024 年)

国家林草局 《三北防护林生态效应评估报告》(2022 年)

中科院亚热带农业生态研究所 《长江中下游湿地监测报告》(2023 年)

本文来自微信公众号:城市研究室,作者:王药师