非省会地级市十强

中国城市的发展,向来特别依赖政策,所以级别很重要。

因为级别高低直接决定了获得资源倾斜度强弱。

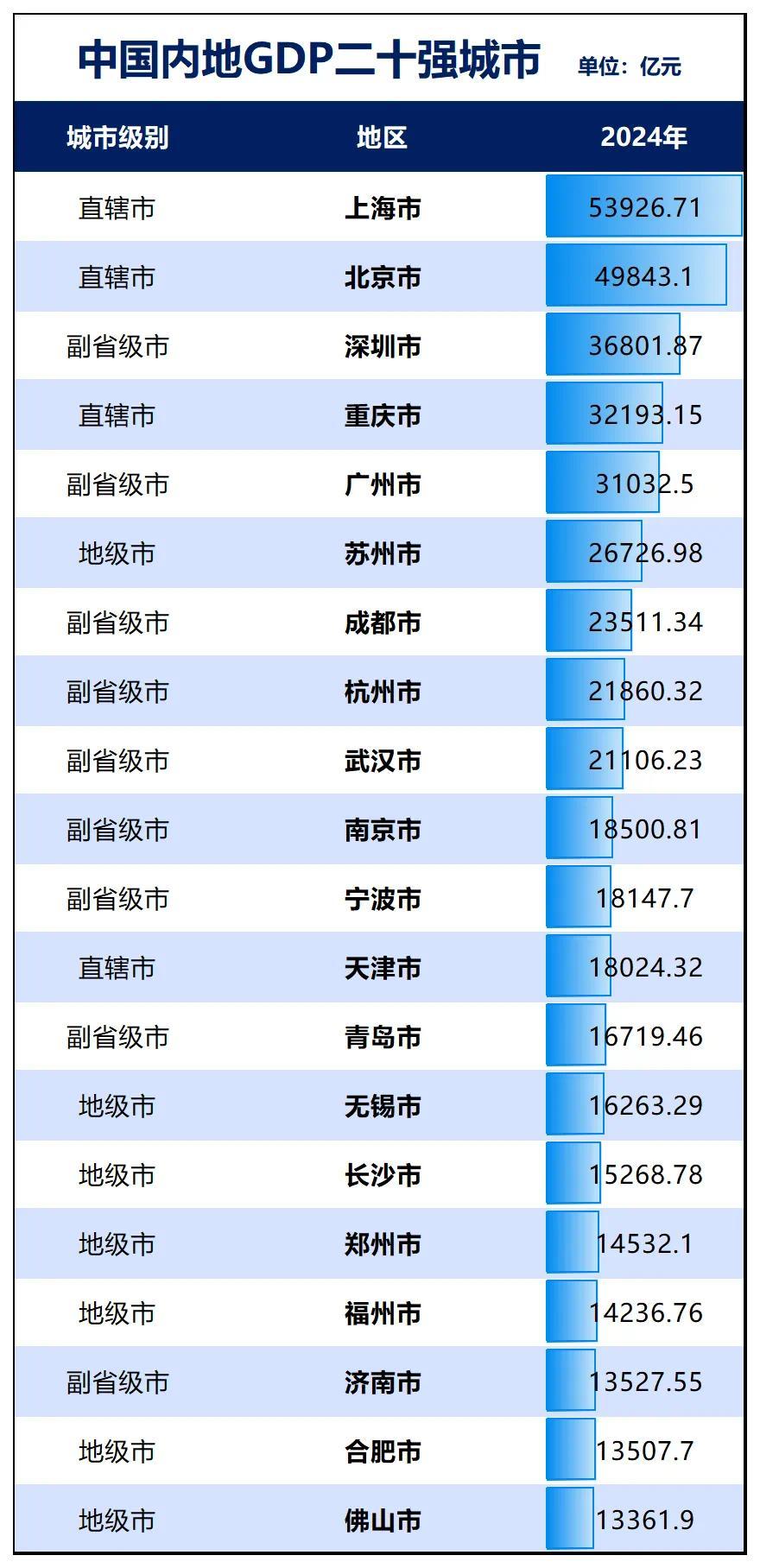

按照级别,中国的城市可以划分为直辖市、副省级城市、地级市、县级市等。由于有省会这个功能在,所以又出现了副省级省会城市和地级市省会城市。

比如广州、杭州、成都、武汉、南京、西安、济南、沈阳、长春、哈尔滨都是副省级省会城市。

其他省会与首府在行政级别上都是地级市,如郑州、长沙、福州、合肥、南昌、石家庄、太原、乌鲁木齐、拉萨、呼和浩特、南宁、贵阳、昆明、银川、西宁、兰州、海口。

此外,还有计划单列市这个功能头衔,所以又有计划单列市兼副省级城市,这类城市全国只有五个,深圳、宁波、青岛、厦门、大连。

这些城市都不在本文的讨论范围之列,今天我们要聊的是非省会地级市,这一类城市在中国 300 多个地级以上城市中,占绝大多数。

由于级别低,没有省会头衔和计划单列市头衔加身,所以基本没有什么好的政策资源加持,自身的发展,全靠自己以及城市掌舵人的头脑。

能够在这么多城市中挤进前列,难能可贵,如果能够排进前十,那就是标准的明星地级市。

本号每年都会写一期非省会地级市的分析文章,原因也在于此:

在城市发展极度依赖头衔与级别争夺政策与资源红利的大环境下,十强非省会地级市具备与省会、副省级城市、直辖市一较高下的实力,值得所有城市学习。

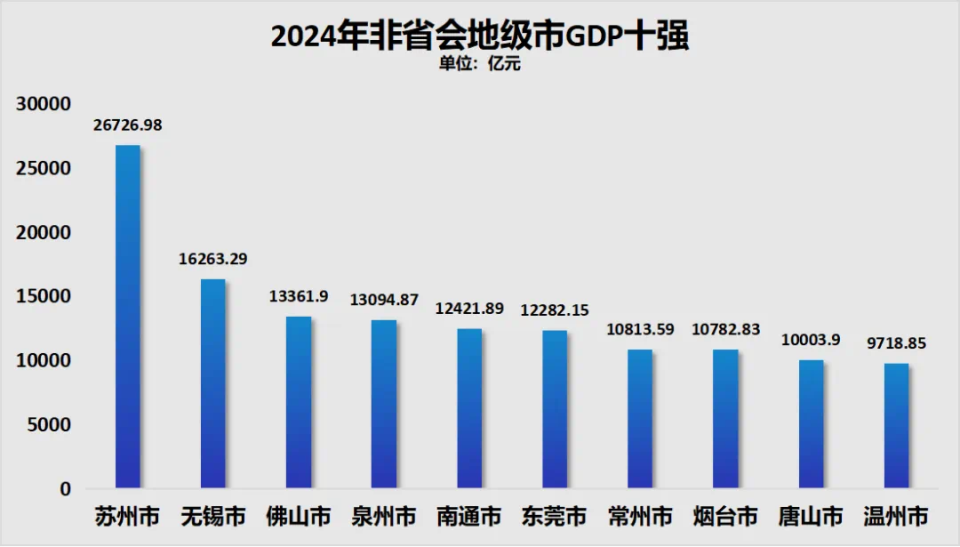

根据各城市统计局公布的 2024 年 GDP 数据,目前十强非省会地级市依次为:

苏州、无锡、佛山、泉州、南通、东莞、常州、烟台、唐山、温州。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

02

苏州、无锡、佛山,铁打的营盘

非省会地级市十强,江苏占四个,广东两个、浙江一个,福建一个,河北一个,山东一个。

而在一年前,江苏还占五个,徐州也在场,只不过 2024 年被温州超越取代,不愧是苏大强。

江苏的强悍表现还在于:

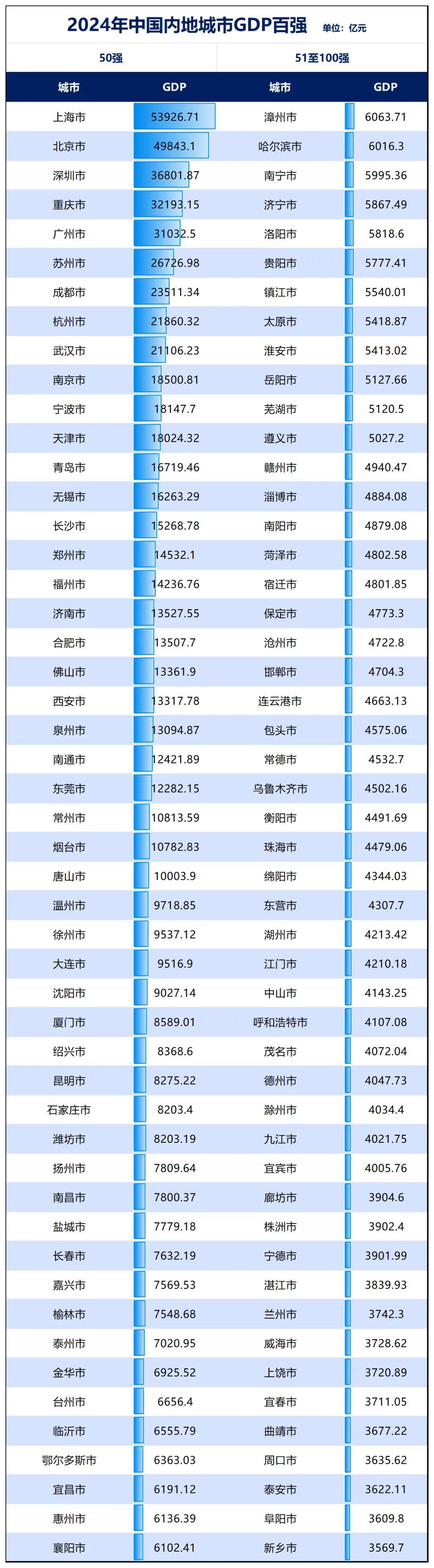

第一,十三个城市,全部跻身中国内地 GDP 百强城市之列。

苏州位居全国第 6,南京第 10,无锡第 14,南通第 23,常州第 25,徐州第 29,扬州第 37,盐城第 39,泰州第 43,镇江第 57,淮安第 59,宿迁第 67,连云港第 71。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

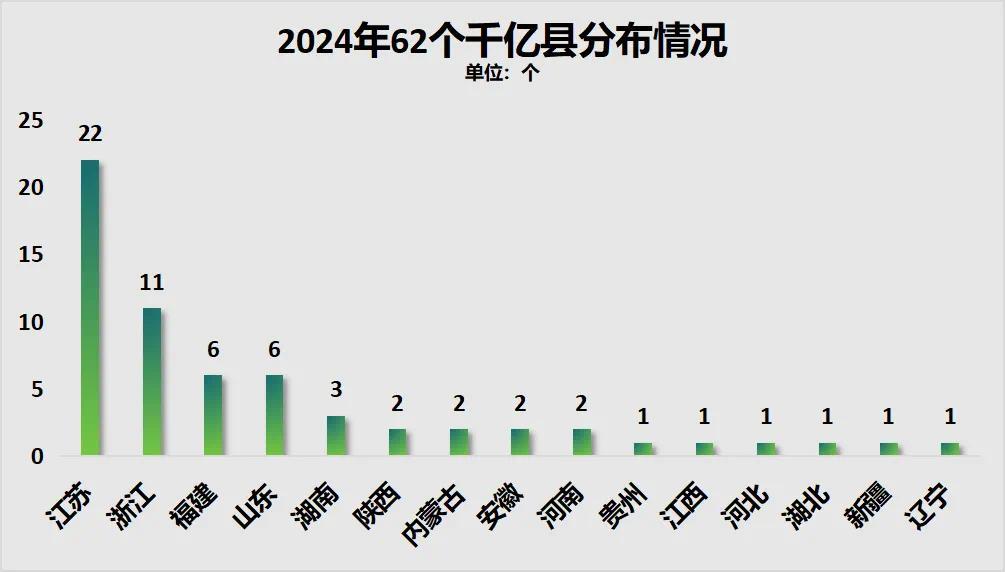

第二,千亿县 (县级市),江苏占比超三分之一。

2024 年,随着山东滕州、安徽长丰、江苏新沂 GDP 迈入千亿,全国千亿县扩容至 62 个。

其中,江苏一骑绝尘,包揽了 22 个;浙江 11 个,江浙合计占比超五成。福建、山东各 5 个。

制图:城市财经;数据:赛迪智库

关键的是,排名第一的昆山、第二的江阴、第三的张家港都是江苏的。

从南北大区域来看,非省会地级市十强,随着徐州掉队,北方城市仅两个,南方 8 个。这是中国经济、产业、人口继续南移的又一佐证。

从过去二十年非省会地级市十强城市阵容变迁,更直观。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

非省会地级市十强城市过去二十年变迁可以看到:

第一,北方城市数量不断减少。

2004 年与 2014 年北方城市尚有 3 个,去年仅剩下两个。

第二,过去二十年,苏州、无锡、佛山的排名稳如泰山,始终位居十强非省会地级市前三。

苏州永远最牛的地级市,无锡则稳居第二地级市宝座。敲重点,这里的地级市,没有非省会前缀,也即包含了所有省会与非省会。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

苏州的厉害之处还在于,不仅自身是最牛地级市,而且下辖的昆山也是最牛县级市,而且下辖的张家港、常熟、太仓同样是十强县级市。

苏州的强悍,是其工业地位铸就的。

苏州工业实力位居全国第二,在全国仅次于深圳,号称中国工业第二强市。

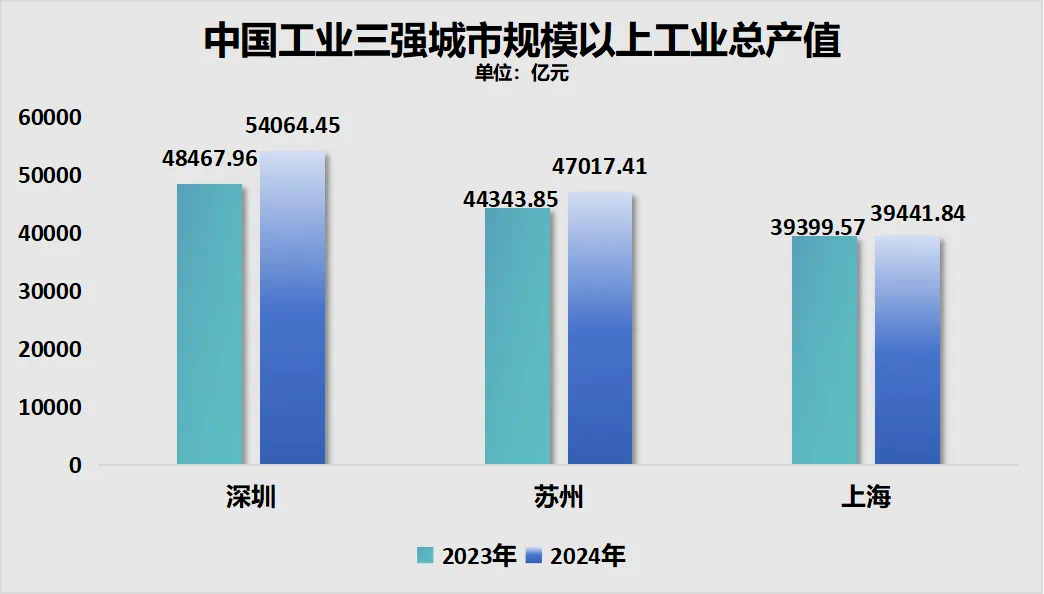

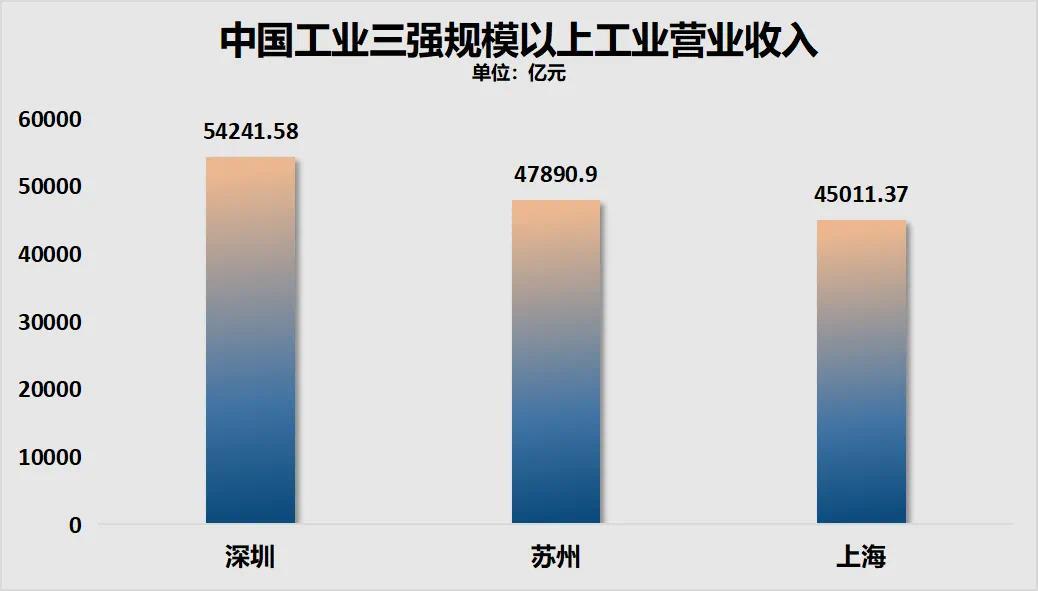

2023 年,苏州的工业总产值超过上海。2024 年,苏州规模以上工业总产值 47017.41 亿元,进一步甩开了上海。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

从营业收入角度看,苏州同样位居全国第二,仅次于深圳。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

工业强的背后,最关键的是,苏州以新兴工业、民营工业为底色。

苏州统计局披露,2024 年民营工业产值达到 23163.1 亿元,占规模以上工业总产值比重达 49.3%,比上年提高 2.6 个百分点。

此外,制造业加快迈向高端化、智能化、绿色化,全市实现高新技术产业产值 25726.3 亿元,比上年增长 7.7%,其中航空航天制造业、电子及通讯设备制造业分别增长 9.1% 和 15.9%。国家专精特新 「小巨人」 企业实现产值比上年增长 8.4%。集成电路、传感器、通信及电子网络用电缆等高新技术产品产量分别比上年增长 20.1%、81.2%、11.1%。

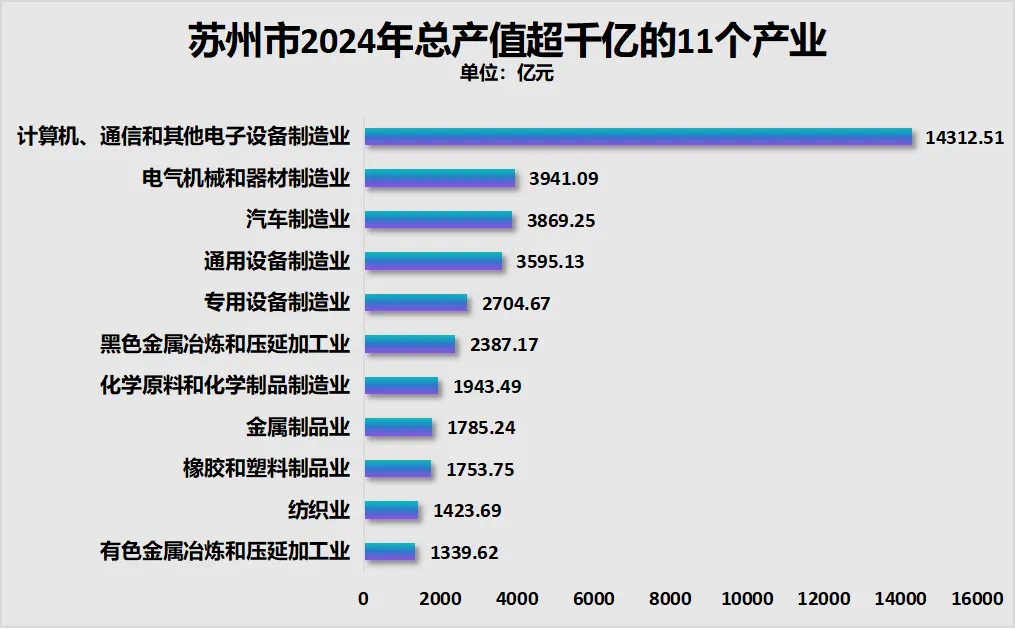

工业强的背后是产业强,苏州拥有全国第二多数量的千亿产业。

按照工信部划分的 41 个工业行业大类中,苏州有 11 个产业总产值超过 1000 亿元,在千亿产业数量上,苏州甚至比深圳还要多,位居全国第二,千亿产业数量仅次于上海的 13 个。

其中计算机、通信和其他电子设备制造业总产值超过 1.4 万亿元,这一产业上,苏州的实力仅次于深圳,位居全国第二。

而且,目前全国各城市中,拥有万亿产业 (单个产业非产业集群) 的城市只有三个,深圳、苏州和东莞,且都是计算机、通信和其他电子设备制造业。

制图:城市财经;数据:苏州市统计局

无锡的经济、工业与产业同样强。作为 GDP 仅次于苏州的中国第二地级市,其下辖的江阴也是中国第二县级市。

2024 年无锡 GDP 高达 16263.29 亿元,位居全国第 14 位,稳坐第二地级市宝座。

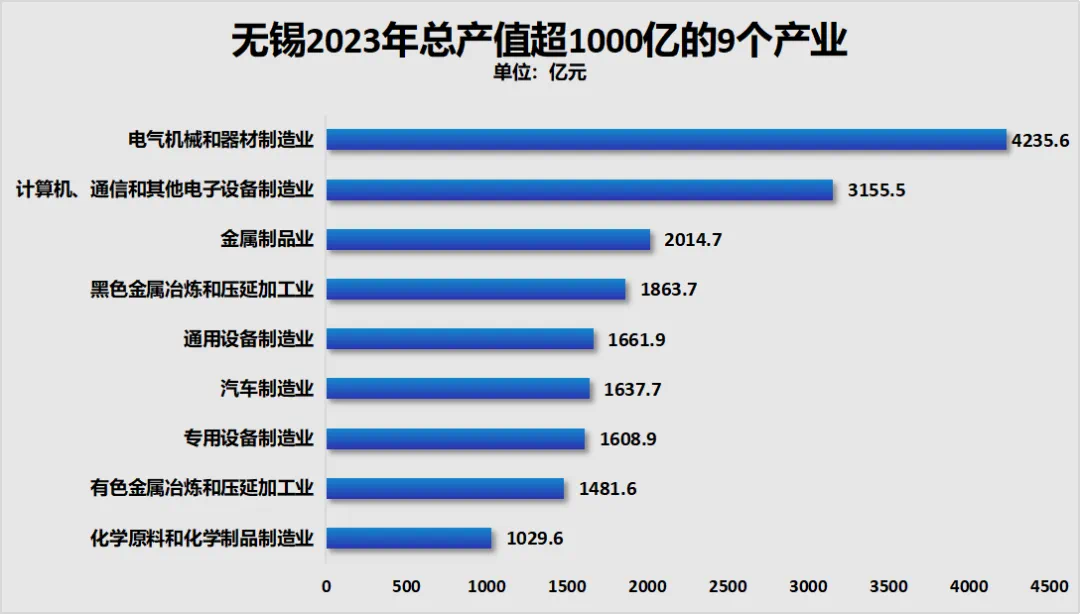

产业方面,无锡工业实力位居全国前列。2023 年规模以上工业总产值 24765.26 亿元,规模以上工业营收 24096.93 亿元,在江苏仅次于苏州。

此外,按照工信部划分的 41 个工业大类,无锡总产值超过千亿的产业数量高达 9 个。

制图:城市财经;数据:无锡市统计局

佛山这两年的经济受房地产调整影响 (佛山诸多产业与房地产深度捆绑) 虽然陷入了水逆,到今年一季度仍未走出,一季度佛山 GDP 增速位居万亿城市倒数第一。

但佛山的工业底子仍厚实。

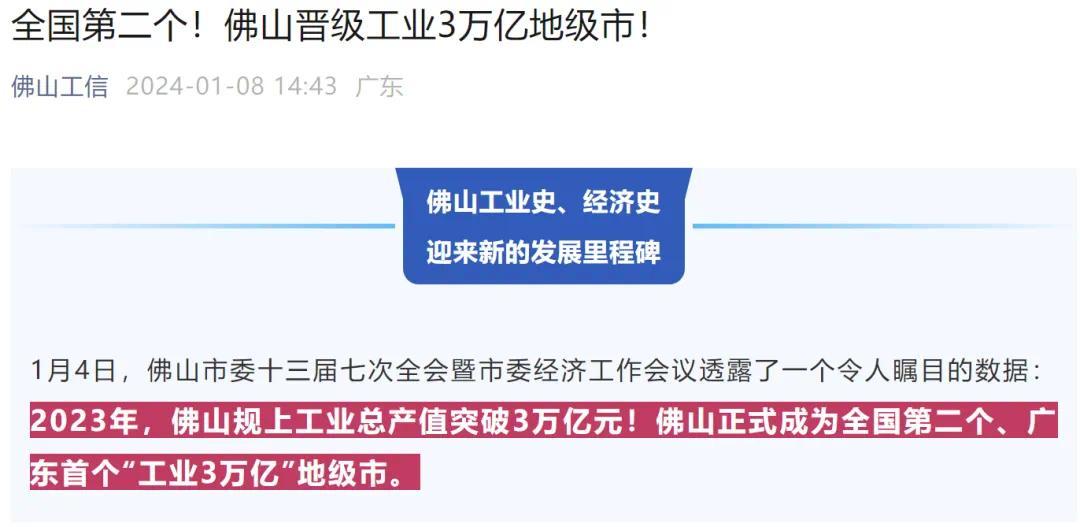

2023 年,佛山的工业总产值更是超越 3 万亿,成为工业总产值第四城,仅次于深圳、苏州、上海。

佛山正走在产业转型艰难的路上,期待佛山再次迸发。

03

唐山晋级万亿,徐州掉队,温州回归

第三,过去二十年,省会城市强势崛起,非省会地级市排名整体下降的趋势非常明显。

苏州从第五下滑至第六,无锡从第九下滑至第十四,佛山从第十四下滑至第二十,东莞从第十七下滑至第二十四,唐山从第二十二下滑至第二十七,大庆、绍兴掉出排名。

即便是重回非省会地级市的温州,排名也从 2004 年的全国第 23 滑落至 2024 年的第 28。

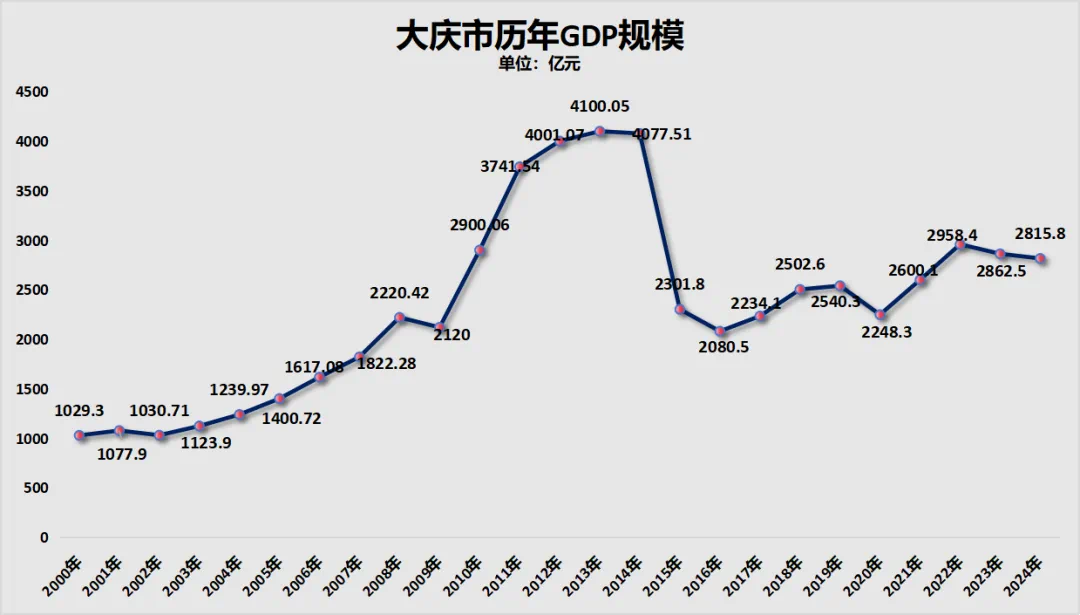

大庆是排名下滑最多的城市。2003 年大庆位居全国第 25,2004 年掉至第 29 位,去年位居全国第 128 位。这是东北城市的典型缩影。

大庆因油田而兴盛,是全国最大的油田基地,21 世纪初大庆的经济位居全国第 17 位。然而由于过度依赖油田,在后来大庆油田成本上升产能减退的背景下,再加上体制僵化,导致人口大量流失,形成了恶性循环。

从大庆市统计局披露的数据来看,过去二十多年,大庆的 GDP 好似过山车,经历了快速增长,后又遭遇大跳水,之后浮浮沉沉,陷入了滞涨。

2013 年大庆 GDP4100 亿元,2015 年直接跳水,只有 2301.8 亿元,涨跌切换,到去年仍只有 2862.5 亿元。

制图:城市财经;数据:大庆市统计局

第四,唐山的排名下降是因为钢铁产能过剩所致,而且没有跟上新时代的产业升级步伐,以至于在唯一可以依赖的钢铁产业不济之时,没有了可以支撑的力量。不过,2024 年唐山还是冲破了万亿,顺利晋级万亿 GDP 城市。

唐山年初时我有专门写文分析过。

客观来说,唐山能够晋级万亿城市,并不是发展速度快,而是规模已经到了临界点,再加上第五次经济普查后的调整,才顺利冲关。

从过去几十年的发展来看,唐山其实步履维艰。

在去年我分析非省会地级市十强阵容时,就强调过,受钢铁产能收缩以及北方环保政策影响,唐山在全国的排名一直在下降。

2011 年唐山位居全国第 19 位,2024 年唐山虽然晋级万亿城市,但排名下滑至全国第 27 位。

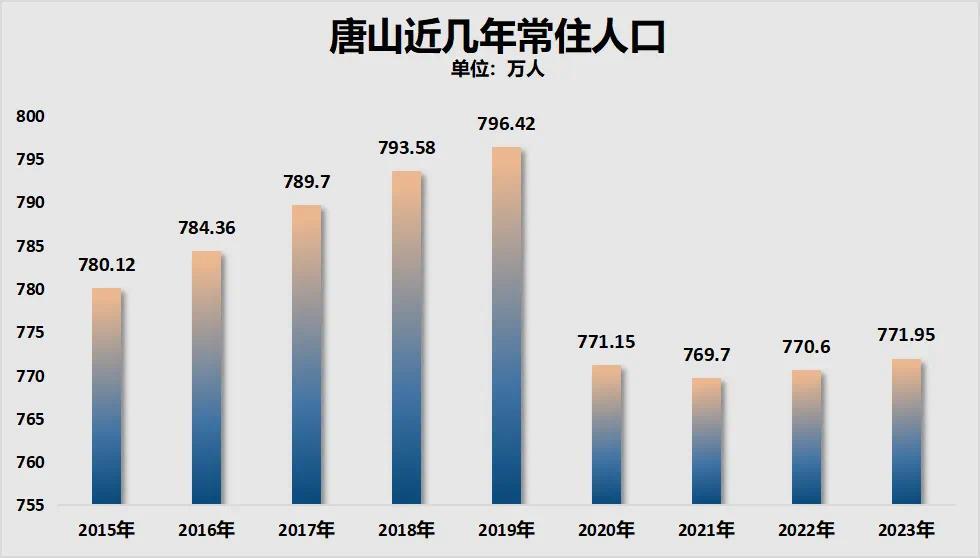

受经济发展束缚,唐山的常住人口这几年降多增少。2020 年人口普查之年,相较于 2019 年减少了 25 万人,过去三年震荡微幅增加。

制图:城市财经;数据:唐山统计局

唐山发展为何受困?

恰如我多次强调的,城市发展的根本问题,最终还是要到产业上寻找原因。

作为北方典型的重工业城市,唐山的典型、重点、支柱产业是钢铁,其次是化工产业。

来源:唐山统计局

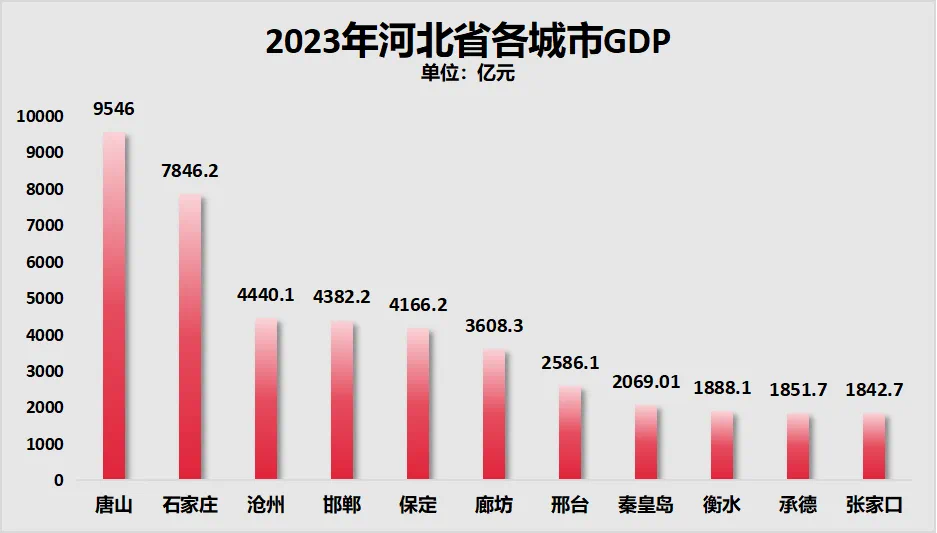

「中国钢铁看河北,河北钢铁看唐山。」 唐山素有 「钢都」 之称,钢铁产业,久负盛名。

不过,像山西依赖煤炭一样,过度依赖一个产业,波动性太强,山西的经济的好坏基本取决于煤炭产业的一颦一笑。

唐山也是如此,在钢铁产能过剩以及北方环保政策冲击之下,过去二十年唐山的发展明显降速。

当然,整个北方尤其是东北和环北京地带,均如此,也因此,尽管唐山发展放缓,但它作为河北经济第一城的地位,丝毫没有动摇。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

当然,作为河北经济第一城和北方工业重镇,底子依旧还是很厚实。

2023 年唐山的全部工业增加值 4233.4 亿元,比 2022 年的 4500.1 亿元有所下降,但这一规模仍高于青岛、长沙、西安等重点城市。

根据唐山公布的 2023 年统计年鉴来看,2022 年唐山工业总产值 12772 亿元,放在北方也是存在感很强。

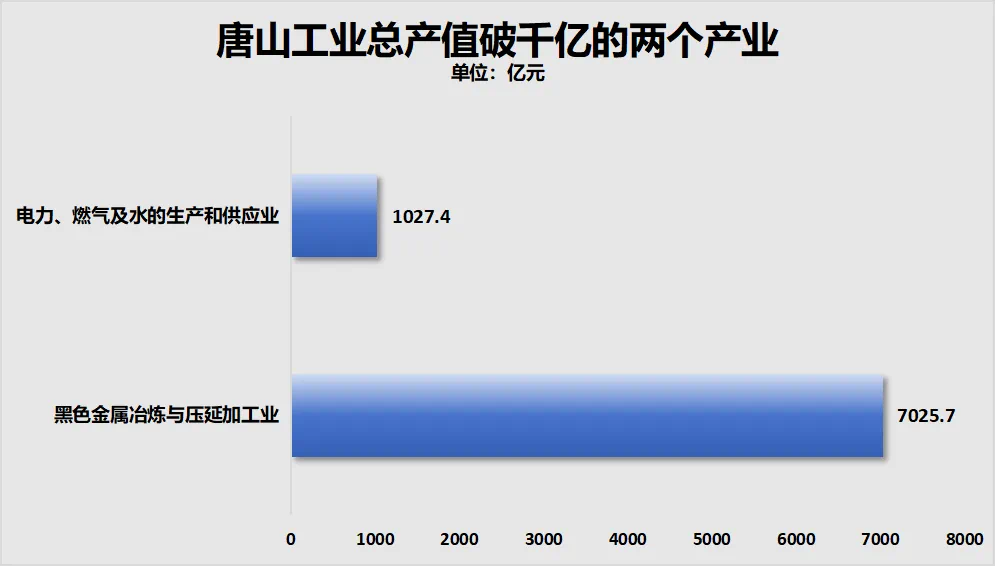

其中黑色金属冶炼与压延加工业独占 7025.7 亿元,是唐山唯二总产值超过千亿的产业之一。

另外一个是电力、燃气及水的生产和供应业,规模为 1027.4 亿元。

制图:城市财经;数据:唐山市 2023 年统计年鉴

可见,虽然唐山产业转型的口号喊了多年,但目前依旧是依靠钢铁吃饭。钢铁产业占全市工业总产值的 55%。

过度依赖钢铁产业,并不是好事。

产业是城市的灵魂,但一个城市如果过度依赖某一个产业,则存在结构性不合理。

在快速发展的世界中,没有任何一个产业是牢靠的,要紧跟时代步伐,紧随科技步伐,利用科技的力量赋能自身的产业升级,跟随时代的改变而改变,才能立于潮头之上。

长春,几乎就靠汽车制造业。

汽车占全市工业总产值的 73.1%,仅一汽的产值就占全市近 55%,营业利润更是占到全市工业利润近九成。

鄂尔多斯、榆林的煤炭,东营的石油,泉州的鞋服产业,都是各自的扛把子产业。

产业强当然好,但过度依赖某个产业,就像投资把鸡蛋放在了一个篮子里,风险系数很高。

想想看,过去十年的产能调整,干趴下了多少煤炭城市和钢铁城市。

当然,有些事情说起来容易做起来难。

以东北来说,产业振兴二十年,不是不想振兴,而是大船难掉头。

躺在资源禀赋的温床上,虽然很舒服,但会逐渐失去创造性。跳出舒适区,才能迎来突破。

但人的天性,决定了大部分人不愿意跳出舒适区。因为跳出,就意味着不确定。

喜欢确定性、厌恶不确定性,这是千万年进化史写进人类基因的心理定式,很难改变,所以熟悉的永远好的,陌生的永远都是坏的,所以改变习惯很难。

突破万亿之后的唐山,已经在求变。

1 月 22 日上午,唐山市第十六届人民代表大会第六次会议上,官方表示:

把扩大需求作为战略之举,把科技创新作为核心要素,把动能转换作为主攻方向,把改革开放作为关键一招……

这两年,唐山也在发力机器人产业。

数据显示,去年以来,唐山高新区引进机器人企业 71 家,机器人企业总数达到 198 家,占全市近 90%、全省 65% 以上。随着机器人产业规模化集聚式发展,「一业兴、百业活」 的协同效应正加速显现。

第五,徐州掉队,温州回归。

温州能在 2024 年顺利挤掉徐州,回归非省会地级市十强,主要是因为去年年末第五次经济普查对 2023 年的 GDP 进行了修订。

未调整之前的数据是:

2023 年年末,温州 GDP 为 8730.6 亿元,徐州为 8 900.4 亿元。

修订之后,温州为 9220.6 亿元,调整了 490 亿元。徐州为 9012.4 亿元,调整了 112 亿元。

温州调整额度比徐州多出了 378 亿元。

在这一多出额度助攻下,温州才顺利超越了徐州。