文章来源:钛媒体

文 | 源媒汇,作者 | 谢春生,编辑 | 苏淮

靠着 AI 带来的红利,果链三巨头的 「赌性」 又被勾了出来。

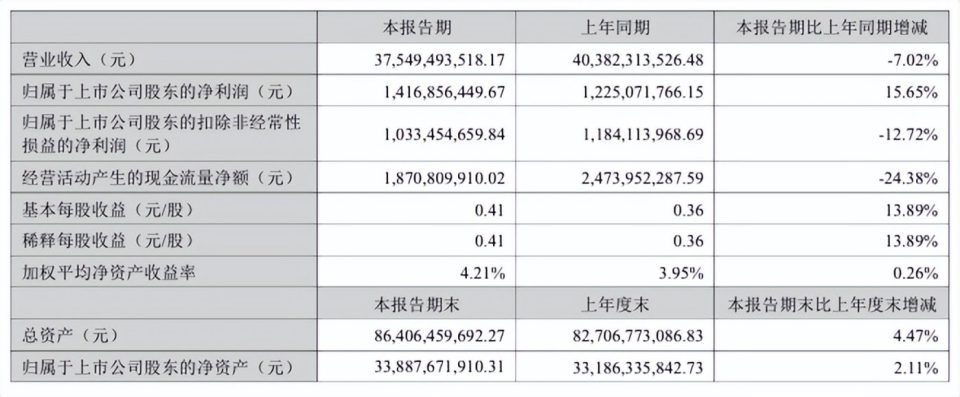

8 月底,立讯精密、蓝思科技和歌尔股份相继交出 2025 年上半年成绩单。财报数据显示,立讯精密、蓝思科技均实现营收和归母净利润的同比双升;歌尔股份的归母净利润虽然也同比上涨,但营收和扣非归母净利润均出现不同幅度下滑。

图片来源:2025 年半年度报告

这种业绩分化背后,是果链三巨头在业务选择与战略布局上的差异正在显现。

2025 年,历经数年波动的全球消费电子市场开始步入上行通道,国内市场表现得尤为明显。数据显示,2025 年,预计中国消费电子市场规模同比增长约 15%,将达到 2.5 万亿元。其中,AI 终端、智能家居和汽车电子成为引领增长的新引擎,展现出行业从传统硬件向场景化、智能化服务转型的显著特征。

在此趋势下,果链三巨头不约而同地涌向 AI 赛道,并展开新一轮的较量。

01 三巨头走向不同道路

从早年的发家史来看,不管是立讯精密、蓝思科技还是歌尔股份,创始人都带着一股 「敢赌敢干」 的魄力。歌尔股份创始人,山东威海人姜滨便是个中典范。

1987 年,北京航空航天大学电子工程学毕业的姜滨,被分配到山东潍坊国营无线电八厂做技术员,该厂主要生产麦克风。可好景不长,进入九十年代初,工厂宣告倒闭。

2001 年,姜滨在潍坊创立怡力达电声有限公司,这便是歌尔股份的前身。

公司成立之初,人员不足 20 人,车间不到 200m²,生产产品也非常单一。为了能够让公司发展壮大,在那个重规模的年代,姜滨在公司资金极度紧张的情况下,将几乎全部盈利都投入到产能和设备升级。结果没有让人失望,歌尔不仅自主开发出第一条麦克风全自动化生产线,还迎来了国际大客户。

2004 年,姜滨提出 「大客户战略」,并将目光投向三星、惠普、LG 等全球知名企业。数据显示,2005 年至 2007 年,歌尔股份分别实现营收 1.03 亿元、1.61 亿元、6.45 亿元,其中前五大客户的销售收入占总营收比例分别为 81.79%、59.15% 及 57.56%。

借此,歌尔股份迅速从一家小作坊发展为业内佼佼者,并于 2008 年在深交所顺利上市。

姜滨之外,像立讯精密的王来春、蓝思科技的周群飞,在公司创立初期,同样也是靠着一股敢为人先的 「赌劲」,最终闯出一番天地。

彼时,或许他们不会想到,未来有一天会成为 「宿敌」,并患上同样的 「病症」——果链依赖症。

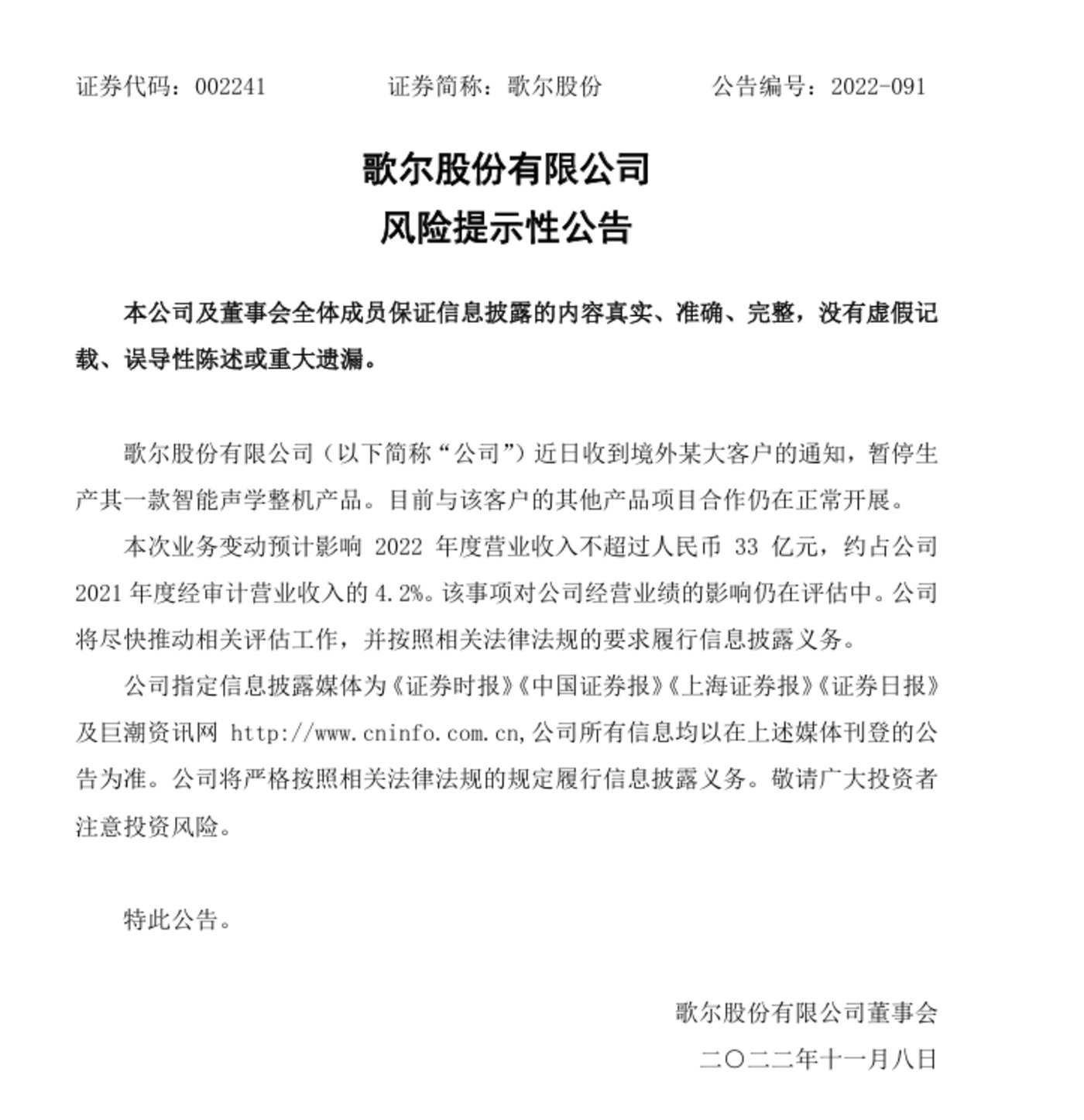

2022 年 11 月,因为遭遇 「境外某大客户」 砍单,歌尔股份被市场传出可能 「被踢出果链」,公司股价随之下挫,一时间阴云笼罩。

图片来源:歌尔股份公告

虽然歌尔股份很快便向媒体回应,称 「被踢出果链」 是谣传,公司只是应需求暂停客户一款产品,其余的项目仍在正常合作,但此次风波仍让歌尔股份 「很受伤」。

2022 年 12 月初,歌尔股份发布业绩预告修正称,受暂停生产智能声学整机产品事项影响,公司直接损失和资产减值损失约 20 亿-24 亿元,对全年经营业绩产生显著影响。经调整后的 2022 年度归母净利润为 17 亿-21 亿元,同比降低 50%-60%。

此次风波不仅让歌尔股份意识到摆脱果链依赖症已迫在眉睫,同时也让立讯精密等巨头动起了谋求第二增长曲线的心思,以减轻大客户依赖症。

果链三巨头由此踏上了不同的道路。

业绩最能说明问题:2025 年上半年,立讯精密、蓝思科技和歌尔股份分别实现营收 1245.03 亿元、329.6 亿元和 375.49 亿元,归母净利润为 66.44 亿元、11.43 亿元和 14.17 亿元。

其中,立讯精密不仅规模最大,增长也最为强劲,20.18% 的营收增速和 23.13% 的净利润增速展现出了强大的发展韧性;蓝思科技虽然营收规模相对较小,但净利润增速高达 32.68%,成为三巨头中盈利增长最快的企业;歌尔股份则成为三巨头中唯一营收下滑的企业,但净利润仍保持了 15.65% 的增长。

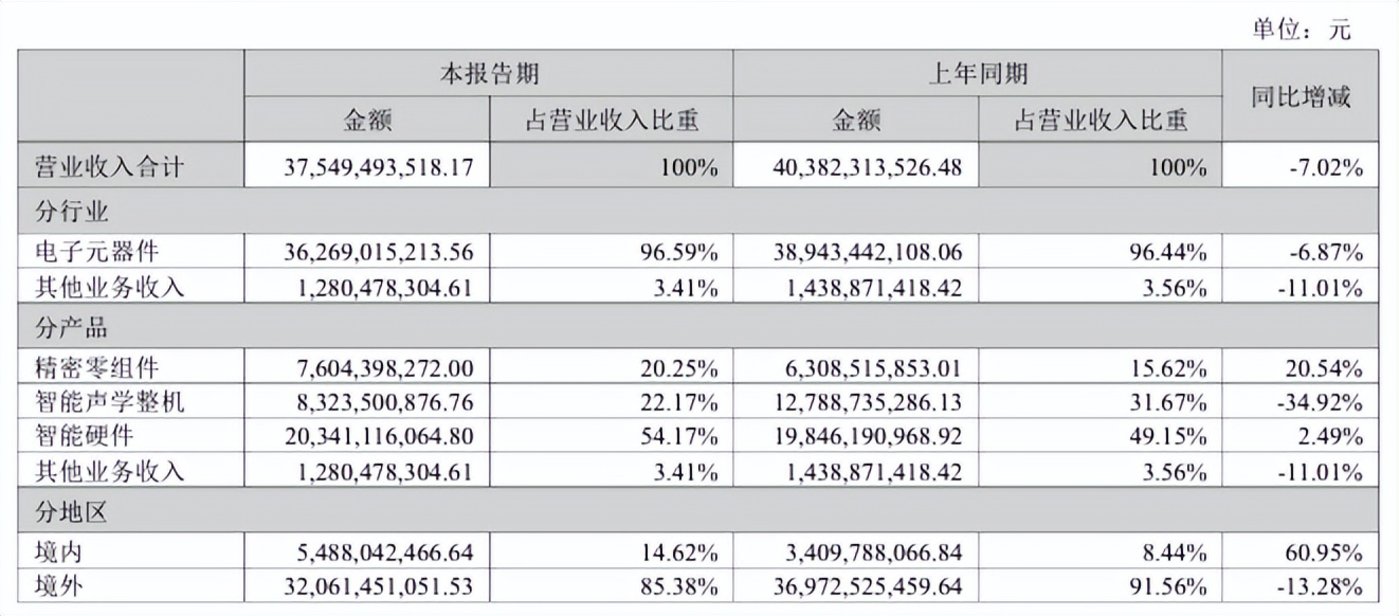

这种分化,很大程度上源于三巨头对不同业务的依赖程度。歌尔股份的智能声学整机业务,收入同比大幅下降 34.92% 至 83.24 亿元,成为拖累整体营收的主要原因。

图片来源:歌尔股份 2025 年半年度报告

02 寻找苹果之外的增长点

为了降低对苹果的依赖,三巨头在押注新增长极上,也各有侧重。

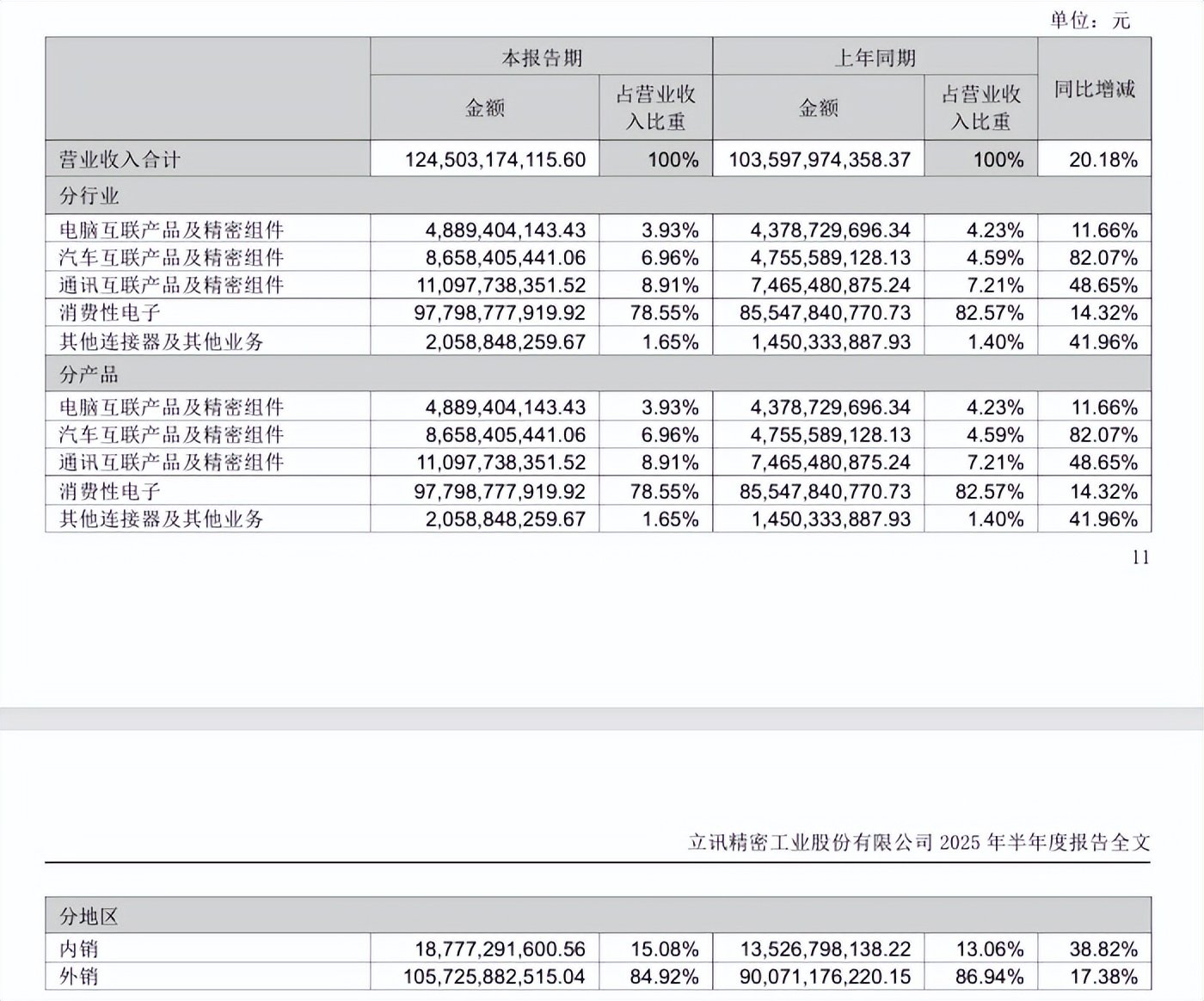

分业务来看,立讯精密的消费电子虽然仍是支柱性业务,营收占比却已从上年同期的 82.57% 下降至 78.55%;而汽车互联网产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件两项业务收入,则表现出良好增长势头,同比分别增长 82.07%、48.65%,占营收比例分别从上年同期的 4.59%、7.21% 提升至 6.96%、8.91%。

图片来源:立讯精密 2025 年半年度报告

一升一降之间,立讯精密的第二增长曲线已显露无疑。

立讯精密在财报中也表示,公司依托在精密制造、材料科学及系统集成领域的深厚积累,协同推进消费电子、通信与数据中心、汽车三大业务板块的均衡健康发展,构筑稳固且富有弹性的业务生态。

换言之,立讯精密由此前 「围着苹果转」,正逐步走向更多业务生态。

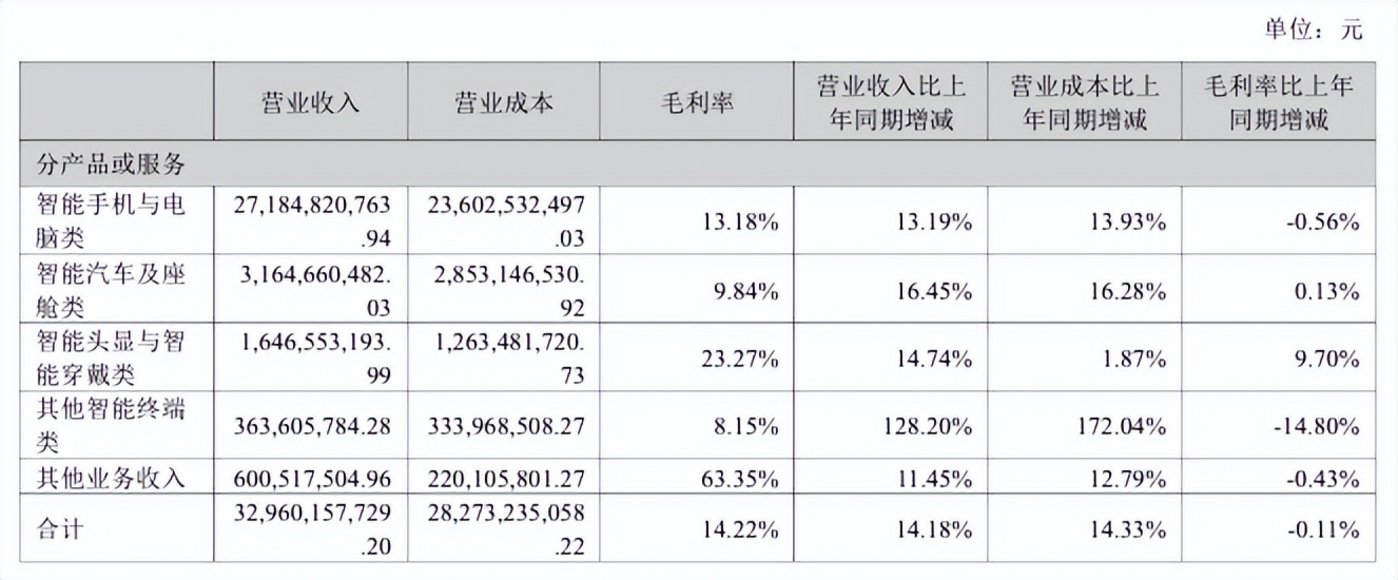

蓝思科技则重点布局汽车、AR 眼镜领域,并在具身智能领域取得突破。财报数据显示,2025 年上半年,蓝思科技的智能汽车及座舱类和智能头显与智能穿戴类业务,分别实现营收 31.65 亿元、16.47 亿元,同比分别增长 16.45%、14.74%。

图片来源:蓝思科技 2025 年半年度报告

近期,蓝思科技在投资者平台上透露,公司已与 30 余家国内外新能源汽车和传统豪华汽车品牌建立了合作。值得关注的是,蓝思科技以具身智能为代表的 「其他智能终端」 板块表现抢眼,上半年营收达到 3.64 亿元,同比增幅超 128%,成为公司增长最快的业务。

歌尔股份则将未来押注于 XR 终端、AI 眼镜和汽车电子等领域。

2025 年上半年,歌尔股份的智能硬件业务实现营收 203.41 亿元,占总营收比例的 54.17%,首次突破五成;传统的智能声学整机业务,营收则从上年同期的 127.89 亿元降至 83.24 亿元,占营收比例从 31.67% 降至 22.17%,已被智能硬件业务甩在身后;而精密零组件业务,也有赶超的趋势。

除了业务结构上的调整之外,三巨头也在通过资本运作优化布局。

8 月中旬,立讯精密向港交所递交上市申请;此前,蓝思科技已于 7 月 9 日挂牌港交所,实现 「A+H」 两地上市;歌尔股份则是通过分拆子公司歌尔微赴港上市,同时歌尔微于 7 月 21 日再次向港交所递交招股书。

三巨头集体谋求冲刺港交所背后,既有短期的财务因素,也有长期的业务考量。

有研报指出,短期看,三巨头规模虽大,可财务负担重、利息支出高,赴港上市能够拓宽融资渠道、缓解资金压力;长期看,此举既能助其平衡规模扩张与盈利模式,还有望实现从规模向技术驱动转变,降低对单一客户和传统业务的依赖。

过去三年,立讯精密对苹果的营收占比长期处于 70% 以上;同期蓝思科技、歌尔微尽管对苹果的依赖程度略有不同,但来自苹果的营收依然占两家总收入的半壁江山。

也就是说,一旦苹果产品销量下滑或者调整供应链策略,三巨头的业绩都将受到影响。

03 AI 眼镜的新博弈

转型谋变过程中,三巨头虽各有侧重,却也有 「雷同」。

在 2025 年半年报中,三巨头都不约而同地频繁提及 「AI」。尤其是歌尔股份,对 AI 着墨颇多。

从行业发展趋势来看,AI 技术的持续快速发展,确实为消费电子行业注入了新的发展动力。主要体现在两个方面:

一,AI 技术与智能手机等产品的融合不断深化,带动相关高性能声学传感器和微型扬声器产品的市场需求增长,并且这一趋势未来有望拓展到更多搭载 AI 并具备语音交互功能的智能硬件产品上;二,AI 技术在终端设备侧的落地,将有望催生出更丰富的新兴智能硬件产品形态及使用场景,成长潜力可观。

这对于大力押注智能硬件产品的歌尔股份而言,实在是一大利好,AI 眼镜的出圈便是极好的例子。

2025 年 6 月,小米首款 AI 眼镜在国内发布后迅速出圈,带动了整个生态热度。歌尔股份作为全球 AR/VR 硬件代工龙头,既是 Meta 智能眼镜的核心代工厂之一,也参与了小米首款 AI 眼镜的生产。

据综合报道,小米 AI 眼镜核心零部件供应链中,超 70% 来自中国本土,歌尔股份亦在名单之中。

图片来源:VR 陀螺

据洛图科技发布数据显示,2025 年上半年,国内智能眼镜市场的全渠道零售量为 46.8 万台,同比增长 148%。另据高盛预测,中国智能眼镜市场 2025 年预计达到 290 万副,小米 AI 眼镜预计占据 10% 的市场份额。

面对这一市场机遇,包括谷歌、亚马逊、meta、华为、字节、阿里、小米等在内的众多互联网大厂、智能硬件厂商纷纷入局。这对于拥有代工优势的歌尔股份而言,无疑又是一个福音。

不过,AI 眼镜大热趋势下,盯上该赛道的可不止歌尔股份一家。

早在 2024 年,立讯精密便推出了业界首款 PVG 光波导 AR 眼镜 「云雀」;2025 年 5 月,立讯精密又被同花顺新增为 「AI 眼镜」 概念股,足见市场对其认可度。

在 AI 眼镜上,蓝思科技则主要聚焦于眼镜的外观结构件制造。例如,蓝思科技与 AR 智能眼镜品牌 Rokid 达成合作,并于 2025 年 6 月底在湘潭基地正式下线双方联合开发的 AI+AR 眼镜 Rokid Glasses。

针对 AI 眼镜业务、公司业绩以及对苹果的依赖等情况,源媒汇向歌尔股份发去问询邮件,截至发稿未获回复。

虽然 AI 眼镜市场有望迎来爆发式增长,但从眼下来看规模尚小,短期内三巨头想要凭此快速从苹果 「解套」 的概率并不大。歌尔股份在智能硬件业务上涨的情况下,仍不能填补智能声学整机业务下滑带来的缺口,多少也能说明些问题。

歌尔股份想要消除果链依赖症,还需要一些时间。