文章来源:钛媒体

文 | 螺旋实验室,作者丨无情,编辑丨坚果

近日,蔚来发布了 2025 年半年报,对于已经走到悬崖边缘的蔚来来说,这份成绩单可谓至关重要。幸好,蔚来也交出了不错的成绩单,虽然仍未扭亏为盈,但销量已经走出低谷,二季度共交付 72056 辆,同比增长 25.6%,环比增长 71.2%。

在财报发布的第二日,蔚来 CEO 李斌在公司内部举办了闭门会议,其提到摆在蔚来面前的挑战依然很大,但终于等来了纯电市场的拐点,蔚来会将过去十年沉淀的技术、产品体验优势,转化为市场胜势。

李斌谈及 「纯电拐点」,就像一颗投入平静湖面的石子,在行业内激起层层涟漪。这一拐点将左右各车企的战略方向,决定谁掉队、谁扩张,行业格局也将随之重塑。

增程光环失色

早在 2025 成都车展期间,蔚来联合创始人、总裁秦力洪就曾提及 「纯电拐点」 这一话题。他认为随着消费者里程焦虑逐渐被打破,以及技术进步不断优化纯电汽车的体验增值,这两点相加看到了纯电的拐点。

根据乘联分会数据,2025 年 1-6 月,纯电动汽车累计销量为 441.5 万辆,同比增加 46.24%;增程式车型销量累计 53.8 万辆,同比增长 16.5%,增速远低于纯电、插电两种车型。

来到今年 7 月,增程式车型的滑落则更加明显,整体销量为 10.2 万辆,同比下滑 11.4%;与之相对的是,纯电动汽车同期销量同比增幅高达 24.5%。从 1-7 月累计零售销量来看,增程式车型销量的同比涨幅为 12.1%,低于纯电的 35.2% 与插混的 25.2%。

曾经备受追捧的增程车,正在悄然失宠,新能源车企近期公布的销量数据,也直观印证了这一市场趋势的转变。

以理想为例,其作为增程路线的坚定践行者,如今却面临巨大压力。今年 7 月,理想交付量同比暴跌,从去年的 5 万辆下滑到了 3 万辆左右,排在了新势力品牌销量榜的第四。而在 2024 年,在不考虑鸿蒙智行品牌的前提下,理想从未跌出 「前三」。

近期,理想开始加速调整策略,其在今年 7 月推出了第二款纯电车型 i8,试图挽回不断下滑的销量;与此同时,其也不得不通过多次调整价格来守住市场份额,根据理想财报数据,其单车均价已从 2022 年的 33.1 万元下降至 2025 年二季度的 26.0 万元。

另外,曾被称为 「半价理想」 的零跑,在今年上半年交付新车 221664 台,位居中国新势力品牌销量榜首。

不过,在这份亮眼成绩单的背后,零跑的产品策略已发生显著转变,其不再延续此前对标理想的路线,而是转向 「纯电主攻、增程辅助」。比如零跑在今年新推出的 B10、B01 两款主力新车,均没有规划增程版本。

同样聚焦于增程技术的问界,也有所改变。其在今年 4 月推出了问界 M8,仅仅 4 个月后,其就发布了问界 M8 增程版,还打破了行业惯例,做到了纯电与增程同价。

与此同时,特斯拉、蔚来等纯电品牌也纷纷加大了促销力度,进一步降低了纯电车型的购买门槛,两家车企的销量也迎来了反转。

今年 8 月,蔚来交付量达 31305 台,环比提升超 50%;特斯拉 Model YL 也正面迎战大六座 SUV 市场,据网络消息,其上市 3 天订单量已突破 5 万,扭转了特斯拉近年的销售颓势。

随着纯电车型加速涌入 SUV 市场,且产品竞争力持续增强,「中大型 SUV 必须依赖增程技术」 的传统认知正逐步被打破。尽管尚不能断言增程式汽车已失去市场空间,但 「增程退、纯电进」 的行业趋势,似乎已逐渐清晰可见。

被挤占的生存空间

曾几何时,增程技术还是新能源市场的香饽饽,其凭借 「可油可电」 的特性,解决了消费者对续航里程的焦虑,成为不少用户选购新能源车型时的优先选项。

可为什么短短几年,消费者的需求就出现了如此大的转变?这一切其实早已有迹可循,过去两年,每逢节假日出行高峰期,高速公路的充电区域总是满员,但令人费解的是,当中也不乏理想汽车的身影,#理想车主在高速服务区占用充电桩 #也一度成为争议热点。

纯电车必须充电才能走,可为什么增程车型也要来凑热闹?本质上还是因为充电比加油便宜太多了。

高速上的充电桩每度约 1.4 元,按照理想 L8 的高速电耗,跑 500 公里大约要消耗 150 元左右的电费;但如果是加油的话,按照 8.1 元每升的油价来算,就要超过 300 元了。

在原来的设想中,「可油可电」 是增程式汽车区别于纯电车的独有优势,可当这一优势在消费者眼中变得 「可有可无」,「纯电拐点」 出现也是迟早的事情。

首先,增程式汽车的护城河已经越来越不明显,在这背后,是纯电技术的快速进步,解决了以往只能被增程式汽车所解决的痛点,比如续航里程、快充技术以及补能设施。

目前,纯电车型的续航里程已经取得了显著提升,如今主流车型的续航里程已经提升至 400-500 公里,一些高端车型甚至可达 1000 公里。

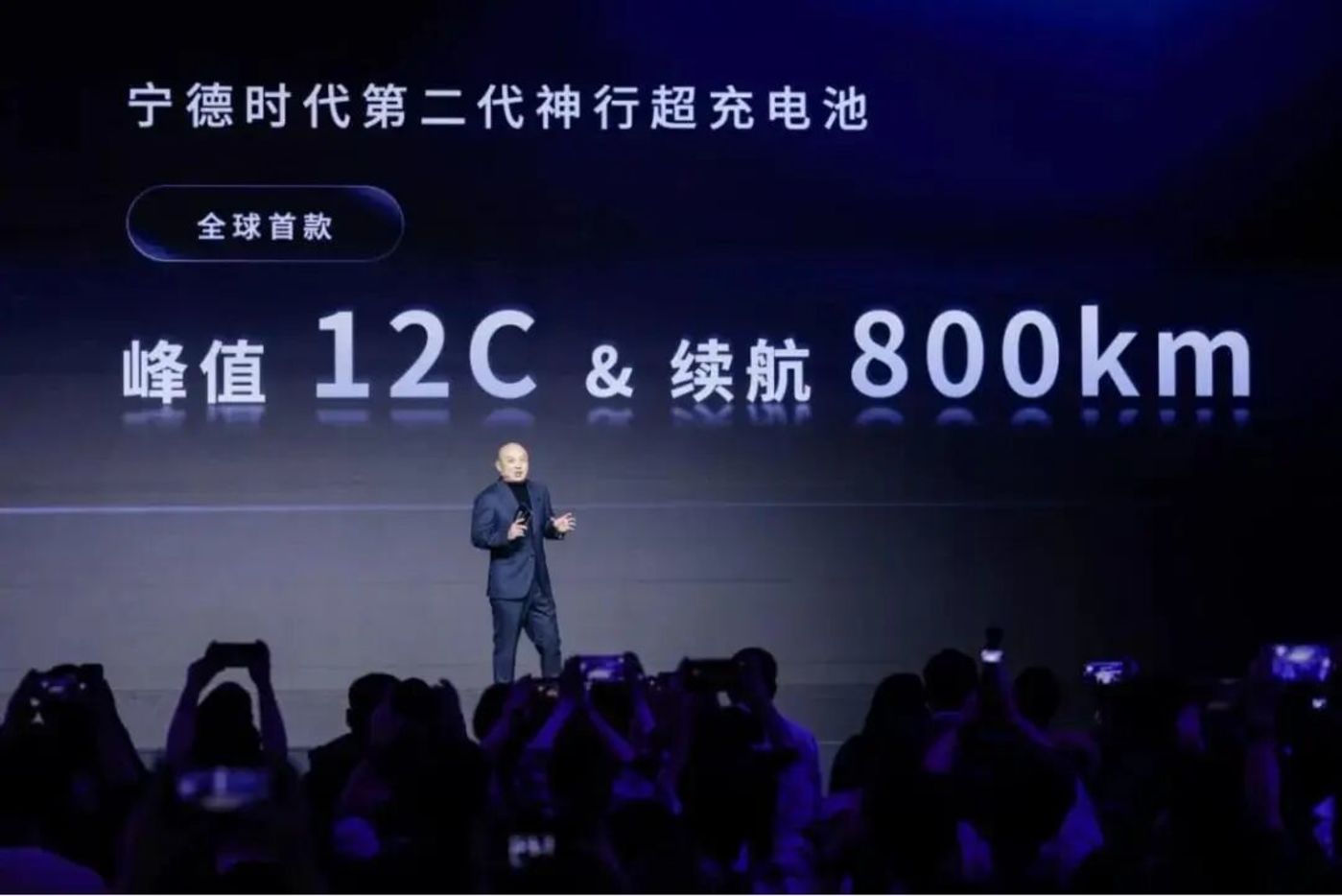

如果续航不够用,补能也非常方便,800V 高压快充技术已经普及,宁德时代还在今年推出了第二代神行超充电池,可实现 「充电 5 分钟,续航超 520 公里」, 大幅缩短充电等待时间。

在补能设施方面,中国充电基础设施数量达 1669.6 万个,按此规模计算,每 5 辆车就能对应 2 个充电桩。除少数偏远地区或节假日高速服务区可能出现短暂高峰外,绝大多数场景下,纯电车主基本无需为补能问题发愁。

其次,随着车主的续航焦虑被大幅缓解,增程式汽车的竞争力开始逐渐消解,但痛点却越来越明显。

蔚来李斌曾表示,纯电架构和增程、插混相比,可以带来空间优势、使用成本优势、维护成本优势、智能化架构的优势,还有轻量化的优势。

纯电架构没有发动机等复杂机械部件,在空间利用上更具优势。据李斌所言,乐道 L90 和全新 ES8,实现了远超 PHEV 油车和增程的乘坐和装载空间,甚至比一些 MPV 都大。

除此之外,相较于增程式汽车集成了燃油车、纯电车两套不同的动力系统,纯电汽车只有一套动力系统,维护成本也相对较低。

最后,增程式汽车已经越来越像纯电汽车。随着护城河被 「攻破」, 增程式汽车也在寻找新的突破方向,比如搭载更大的电池,增加续航里程;增加高压快充等。

智己发布的 「恒星」 超级增程技术,采用了目前行业最大的 66kWh 电池组方案,并且支持 800V 快充,十几分钟补能几百公里,CLTC 纯电续航超过了 450km;小鹏增程版 X9 的纯电续航也将达到 450 公里。

但就像智己 「恒星」 超级增程技术的 Slogan「是增程,更是电车」,当增程式汽车变得越来越像纯电汽车,那么消费者又为何不直接买纯电汽车呢?

而且,增程式汽车的电池越变越大,也未必是好事。业内人士指出,虽然大电池确实能把纯电续航拉高,但成本也跟着上来了,过去增程车靠小电池降低整车成本,现在成本甚至可能超过同级别的纯电车型,增程车的利润空间也将大大减少。

蔚来李斌也提出了担忧,他表示虽然增大电池能够提升续航,但是会带来重量增加的问题,越重的汽车不仅安全挑战更大,对马路的破坏也更严重。

曾经,行业预期新能源汽车市场将会形成纯电、插混、增程 「三分天下」 的稳定格局,但随着新能源汽车技术的加速迭代,市场似乎并没有朝着大家预期的方向发展,站在市场迭代与技术革新的十字路口,增程技术将何去何从?

纯电时代已至?

事实上,除了特斯拉、蔚来等少数坚定走纯电路线的 「纯电车企」 之外,近年不少车企都开始尝试布局增程赛道。比如吉利、小鹏、广汽、小米等,都先后将增程纳入产品矩阵,就连老牌合资品牌通用、福特、现代等,也纷纷披露了增程车型的上市规划。

除此以外,不少车企也发布了新一代超长续航增程/插混技术,如岚图汽车的岚海智混、智己汽车的恒星超级增程、极氪超级电混技术等。

尽管增程式汽车市场在降温,但增程阵营却不断扩大,说明 「补能」 依然是不可忽视的消费需求。对部分车主而言,纯电汽车上的 「油箱」 就像 「充电宝」,不一定会用,但一定要有。

即便纯电汽车的拐点已到,但增程式汽车依然有其存在的意义。毕竟,新能源汽车市场最终依然是由产品说话,只要产品足够好,技术路线的争议也会让位于用户体验的核心。

长远来看,纯电和增程最终都会驶入同一条河流,二者比拼的并非技术路线的差异化,而是供应链的稳定性、成本控制的精细化,以及产品用户体验的综合竞争力。「增程」 可以是产品卖点,但不应该是产品唯一的亮点。

一方面,车企可以通过增程技术的成本优势,将性价比发挥到极致,在这个基础上再叠加不同车企各自的品牌调性和技术优势,以满足消费者对纯电/增程的不同需求。

另一方面,从情绪价值维度切入,抢占增长潜力更显著的高端市场是关键方向。以尊界 S800 增程版为例,其搭载的 800V 雪鹄增程系统,发电功率突破 80kW,即便处于亏电状态,动力也不衰减,为用户提供了更高的安全性和驾驶乐趣。

未来增程技术的主流发展空间,也能聚焦于如何通过技术迭代进一步赋予车主情绪价值,无论是强化驾驶信心,还是提升出行场景中的安全感与掌控感,都是值得深耕的方向。

因此,虽然增程车正面临着调整,但市场永远会为不同的技术路线提供空间。重要的是,车企既不要盲目拥抱一条赛道,也不要轻易放弃任何可能的机会,唯有学会精准把握市场需求变化,及时调整产品策略,才有机会在新的市场变革中赢得先机。