文章来源:钛媒体

文 | 道总有理

今年暑期档,电影院正上演一场静悄悄的代际更替。

数据显示,2025 年暑期档打破了 「年轻人天下」 的固有传统,取而代之的是,35 岁以上中年观众成为不可忽视的观影力量,40 岁及以上观众占比甚至从 2021 年的 10.08% 跃升至 21.5%,实现了翻倍增长。

事实上,这两年,年轻人一直在退出电影市场。

早在 《2023 电影市场与观众调研报告》 中就有一组数据,2019 年至 2023 年间,24 岁以下观众的观影频率和消费金额呈明显下降趋势,尤其是在购票观众年龄画像中的占比从 2019 年的 37.9% 下降至 2023 年的 25.5%。

代际更替在具体影片中体现得更为直观:《戏台》 的购票观众中 35 岁以上人群占比接近 60%,《南京照相馆》 吸引了 43.8% 的中年观众,即便动作片 《捕风追影》 也有超 20% 的 40 岁以上观众入场。

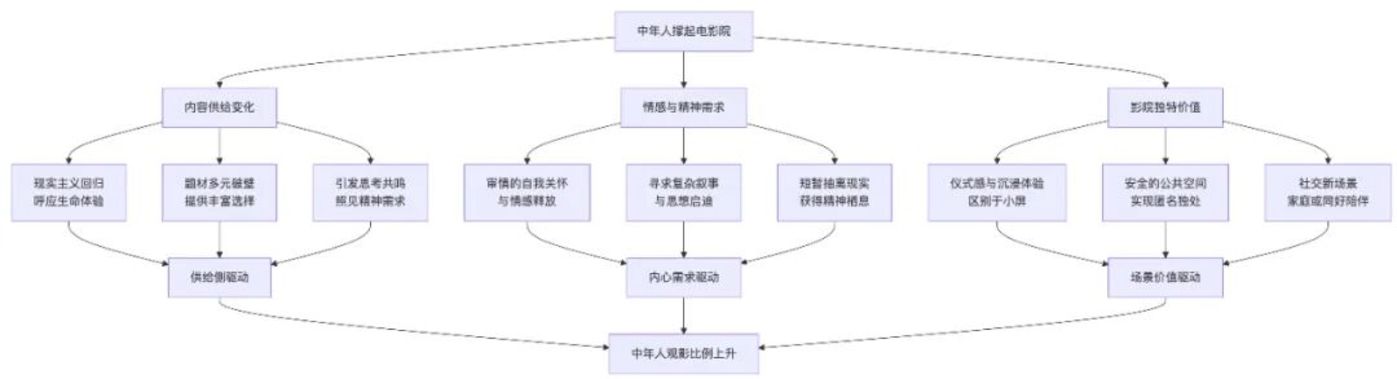

银幕光影里,中年观众看到的或许不仅是故事,更是自己的人生镜像,有职场沉浮、时代变迁、还有情感沉淀……随着年轻群体不断因流媒体分流、娱乐方式多元化而降低影院消费,中年观众正以稳定的消费能力和情感需求填补市场空白。

电影院需要中年观众

2024 年中国电影市场交出了一份略带凉意的成绩单。

全国票房 425 亿元,同比下降 22.6%,观影人次 10.1 亿,同比下降 22.3%,票房与观影人次双降,仅恢复到了 2019 年的 66%;头部影片供给不足,票房超 10 亿影片仅 8 部 (均为国产片);暑期档、贺岁档票房同比下降 38%。

横店影视、万达电影、博纳影业、金逸影视、幸福蓝海……均陷入了亏损。在影片最低结算价下调的情况下,2024 年,影院场均收益仅为 299.2 元,同比下降 28.6%;单影院日均收益 9433 元,同比下降 25.6%,80% 影院年票房不足 500 万。

不可否认,年轻观众的流失是整个电影市场惨淡的重要原因。

更值得注意的是,年轻群体的离场并非暂时现象,而是在互联网娱乐碎片化、多元化的背景下,娱乐消费高度分散,娱乐习惯发生根本性转变。电影院对年轻群体的吸引力越来越低,甚至连好莱坞大片也难挽颓势。

数据显示,《碟中谍 8》 上映期间,年轻观众直接投了弃权票,18-24 岁群体购票占比仅 12%。而 2015 年的 《碟中谍 5》 年轻观众 (0-29 岁) 占比超过了 60%。《2024 中国电影观众变化趋势报告》 显示,2024 年观众线下娱乐消费频率整体降低,线上 「刷短视频」 的频率持续上升。

面对这一变化,影院必须接受现实并寻找替代力量,好在中年群体的消费潜力正在全面释放。

首先,年轻人退出电影市场与电影票日益变贵也有一定关联,灯塔数据显示,暑期档的平均票价已经连续 4 年上涨。但中年群体的消费能力恰好能与持续上涨的电影消费对冲,与年轻人相比,这一群体对票价敏感度低,甚至更倾向全家出动,选择 IMAX 等高端放映格式。

这种消费观在一定程度上推动了电影市场朝升级方向转型。

2024 年,尽管国内电影市场整体降温,特效厅票房同比下降 23.4%,但头部内容的高端格式消费依然坚挺。拓普电影智库数据显示,当年票房前列的 《热辣滚烫》《抓娃娃》《年会不能停》 等影片,特效厅票房占比均超 23%;进口科幻片 《异形:夺命舰》《毒液:最后一舞》 的特效厅贡献度更是高达 45.9% 和 38.2%。

2025 年春节档进一步验证了中年群体推动下的高端格式潜力。

据悉,IMAX 在此期间集结五部视听巨制,创下 6.85 亿累计票房的纪录,其中 《哪吒 2》 上映 15 天斩获 5.62 亿 IMAX 票房,超越 《复仇者联盟 4》 登顶中国市场单片冠军,截至 2 月 11 日,IMAX 春节累计票房已达 6.85 亿。

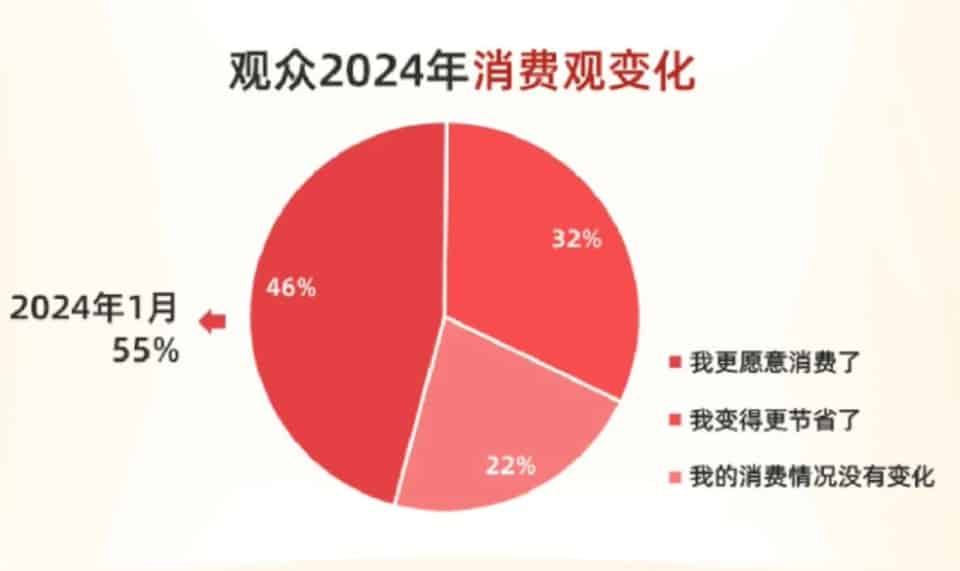

其次,从行业视角看,中年群体主导的高端格式消费,在消费降级的时代,改写了整个电影行业的发展规则。2024 年 9 月,灯塔研究院线上用户调研显示,32% 的年轻观众表示变得更节省,23% 的观众外出购物、逛商场的花销减少。

这让本就依附商场人流生存的电影院,一边撞上消费收缩的寒流,一边承受场景吸引力衰减的冲击,日子愈发难捱。然而,当年轻人更倾向娱乐消费性价比时,中年群体对线下沉浸式体验的偏好,使高端消费成为影院对抗线上娱乐冲击的主要手段。

《美好生活大调查》 数据显示,在展览、电影、音乐会等活动上的消费,46 到 59 岁人群占比远超其他年龄段。很明显,电影行业已经意识到年轻观众不再是必选项,这样一来,转向中年群体就成为生存必然。

毕竟,谁抓住了中年群体,谁就掌握了电影市场消费升级的主动权。

打工题材,实现中年人的 「精神突围」 了吗?

2025 年暑期档,《长安的荔枝》 中有李善德为送荔枝奔波千里的疲惫身影;《浪浪山小妖怪》 有困在取经系统里的打工人;《戏台》 里有戏班班主在权力夹缝中的无奈周旋……共同构成了中国电影市场的独特景观。

显然,这些银幕形象都在精准捕捉中年职场人的生存状态。

这两年,「打工人」 题材也的确成了电影市场新的流量密码,2023 年,一部 《年会不能停》 结合互联网黑话、大厂生态等当代职场风气,评分一路上涨至 8.2 分,并连续多日问鼎单日票房。2024 年,《逆行人生》 用荒诞喜剧的外壳包装裁员危机,一度让 「牛马电影元年」 成为社交媒体高频词。

事实上,这类电影之所以井喷,与中年人的现实生活息息相关。

调查显示,94% 的中年人群感受到职场压力,其中,认为压力较大的占 64.6%,压力较小的占 29.4%,仅有 5.9% 的中年人群没有感受到职场压力,有 19.9% 的中年人群认为职场压力来自职业发展遭遇天花板。

48.9% 的中年人群认为职场压力来自家庭负担重。

其中抚养子女、赡养老人和偿还各类贷款三方面家庭负担成为中年人群职场压力的主因。抚养子女。有 84.7% 的中年人群需要抚养子女,其中,抚养 1 个子女占 64%,抚养 2 个子女占 33.6%,抚养 3 个及以上子女占 2.4%。

换句话说,这届中年人正经历事业瓶颈与家庭负担的双重挤压,既看到未来几十年的固化轨迹,又因身体机能下降失去了敢闯敢冲的底气,中年危机成为环绕头顶的紧箍咒,并且在行业震荡中显得愈发尖锐。

当前,房地产、教培、影视行业轮流遭遇裁员风暴。

据悉,字节跳动、腾讯、阿里巴巴等头部企业裁员比例均超过 20%,35 岁以上的员工成为重点优化对象。猎聘网数据显示,35 岁以上互联网从业者的再就业率不足 40%。资本寒冬与降本增效使企业开始精简冗余岗位,AI 技术的普及又让基础岗位迅速被替代。

面对这样的生存困境,掌握社会主要财富、消费能力稳定的中年群体,自然对能映照自身生活的现实主义题材产生强烈需求。电影市场敏锐地捕捉到了这一变化,将中年人的职场经历转化为具有商业价值的内容。

有意思的是,中年人对此格外买账。以本该吸引儿童群体的 《浪浪山小妖怪》 为例,数据显示,这部电影有不少 70 后、80 后的观众,他们当中很多不是陪孩子来看的爸妈,而是自己想看的核心观众。

无独有偶,其他打工人题材的电影也拉满了中年人的期待,在猫眼专业版的购票用户画像中,《长安的荔枝》40 岁以上人群占比最高为 41.2%,20 岁以下占比最低仅为 2.5%,《戏台》40 岁以上人群占比更是高达 52.4%,占全年龄层一半以上。

然而,这届在职场中遭受暴击的中年人在电影中实现 「精神突围」 了吗?

需要注意的一点是,电影能提供的突围空间始终有限,多数影片如 《长安的荔枝》 只会通过外部偶然因素解决主角困境,「降神式」 的结局虽能提供暂时安慰,可投射到现实生活中,往往加深了职场生存焦虑。

这也是为什么一些现实向题材电影备受吐槽的原因之一,比如,去年的 《逆行人生》 口碑严重两极分化,一部分网友怒斥其贩卖苦难。但不管怎么说,《长安的荔枝》 们虽无法改变现实,提供的情绪出口、身份认同与短暂慰藉,却已经构成了中年人的精神支撑。

但愿这场未完成的精神突围,会在电影院外继续书写下去。

电影市场与短剧争吃 「中年焦虑」 红利

从某种角度看,电影赛道的上下游正集体分享着中年焦虑带来的红利,除了需要中年人群来撑场子的电影院,电影制片方也开始对这一题材疯狂追逐,这背后不止是社会情绪投放,更多是在资本寒冬与创新乏力下的无奈之举。

首先从制片端来看,这两年的电影数量在收缩。

2024 年,国内上映影片数量为 501 部,2023 年为 512 部,2019 年为 572 部。其次,电影拍摄的融资难度越来越大。以去年国庆档大片 《749 局》 为例,据悉,导演陆川从 2016 年就开始筹备。

根据当时规划,整部影片的预算是 3.5 亿元,但随着投资缩水,到 2019 年 7 月杀青时,剧组规模已经缩减到了 300 多人,住人均 100 元每天的酒店。统计显示,中国电影市场早已过了 「不缺钱」 的时代。

投融资金额在 2018 年达到顶峰,逼近 120 亿元后,目前为止还剩下不到 20 亿元。艾媒咨询数据显示,电影市场每年投融资数量从 2017 年前后超过 25 起,到 2021 年以后均在 5 起以下徘徊。

比投资寒冬更让人揪心的是票房。2019 年,总票房 1 亿-5 亿元的电影数量是 60 部,到 2021 年,这一数字变成了 37 部。分析这几年的头部电影,基本与话题营销相挂钩,比如 《孤注一掷》 与电诈结合。

再比如,《热辣滚烫》 抖音热度指数均值超 3.8 亿,主话题播放超 384 亿;《出走的决心》 改编自自媒体博主 @50 岁阿姨自驾游苏敏的真实经历,女性议题也让影片获得豆瓣 8.6 分, 猫眼 9.6 分。

一个不得不承认的事实是,从前一部电影备受关注的耗资、导演、明星阵容已经被宣发水平、话题度所取代。调研数据显示,2025 年观众购票决策因素中,「主演阵容」 权重从 2019 年的 58% 降至 32%,而 「剧情创意」 和 「口碑评分」 分别上升至 47% 和 41%。

女性议题火了,中国电影基金会一度设立 「女性电影专项基金」。同样的道理,职场牛马、35 岁危机成为社交媒体高频词,类似的影片无需巨额宣发就能击中靶心。这一逻辑击碎了资本对高风险项目的幻想,成本可控、话题度高的现实题材备受欢迎。

然而,同样盯上这场情绪红利盛宴的不仅是电影市场,电视剧、短剧乃至任何一个短视频平台都在分食。以短剧为例,《2024 年中国微短剧产业研究报告》 显示,2024 年,我国微短剧市场规模已攀升至 505 亿元,首次超过全年电影票房收入,预计 2025 年市场规模将达到 634.3 亿元,2027 年达到 856.5 亿元。

这其中,在职场里浮沉的打工人成了短剧的忠实粉丝。根据 《2023 职场人时间管理报告》,都市白领日均工作时长 10.2 小时,碎片时间占比达 37%,短剧成为其 「5 分钟逃离职场」 的主要方式,职场人群观看时长占比达 41%,其中金融、互联网、教育行业用户粘性更高。

这也导致短剧题材愈发贴合现实。

从反映裁员危机的 《裁员裁到大动脉》,到讲述高考后人生重启的 《状元重生》 和 《金榜题名之寒门状元》,再到聚焦晚婚和二婚议题的 《二婚有点甜》 和 《闪婚老伴是豪门》,这些短剧只看剧名就令人哭笑不得。

再者,短剧以 「3 分钟一个痛点」 的节奏收割情绪,其反应速度让电影望尘莫及。电影需要 2-3 年制作周期时,短剧能在裁员潮爆发当月就推出定制内容,节奏的降维打击瓦解了电影对现实向题材的掌控权。

当中年观众的碎片时间在通勤间隙被短视频占据,影院里的情感共鸣变得越来越奢侈,电影市场还能吃多久的 「中年人」 红利,还要另当别论。