穿过上海徐家汇附近的老小区,步梯六楼的尽头,是依蔓短租的家。三年前,也是秋天,她像逃离一般离开上海,北上的飞机最终降落在内蒙古海拉尔。在此之前,她在这座城市工作生活了七年,其中近一半的时光,也租住在这附近。

依蔓曾喜欢上海,后来却只想逃离。她曾是最擅长应试的那类孩子——后来发现,这不仅塑造了她,也深深伤害了她。

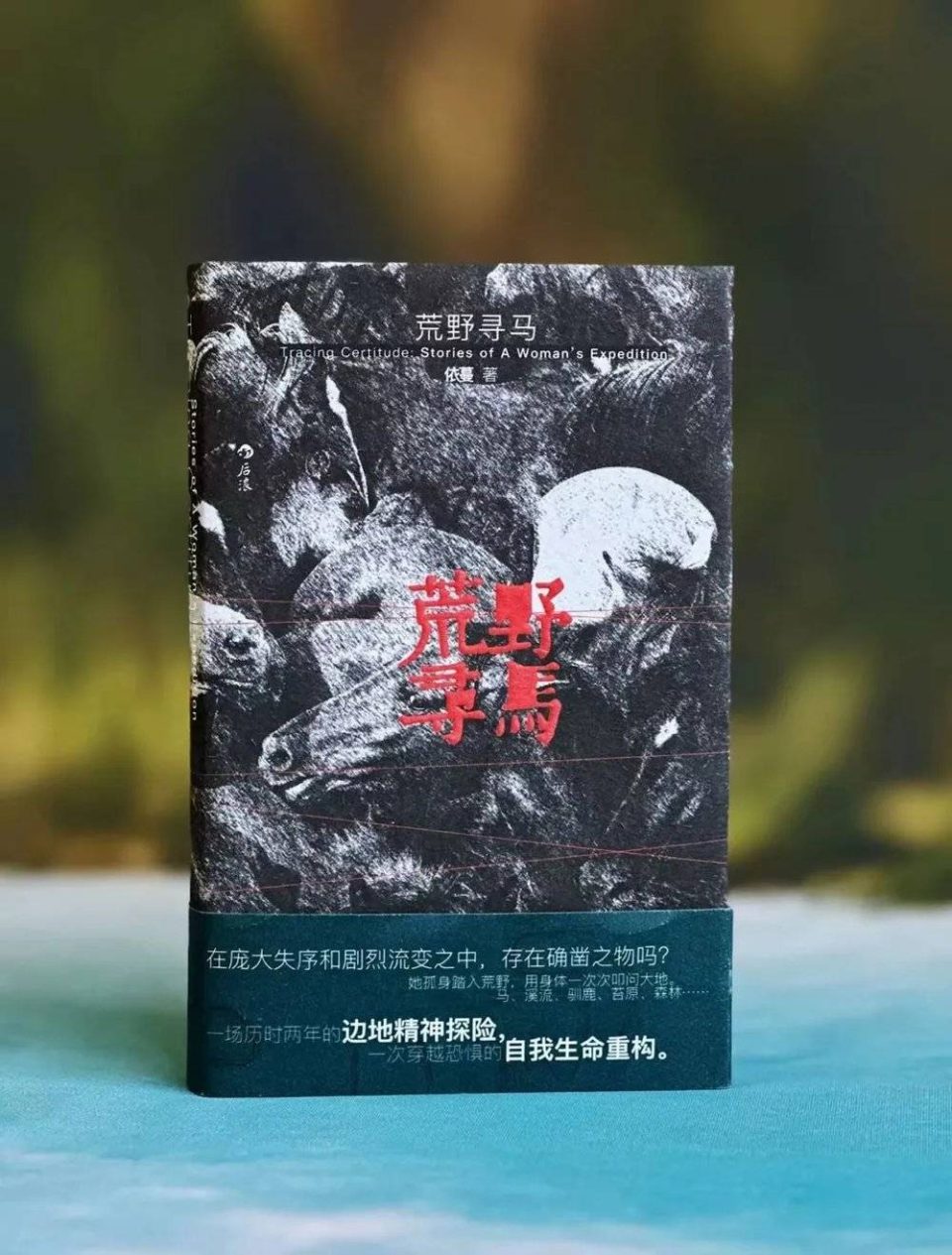

从 2022 到 2024 年间,她不断离开城市,前往中俄边境的恩和草原、蒙古的森林、西班牙北部村庄、蒙俄边境的查坦部落等地,与牧民一同寻找马群,漫步荒野,完成了一场关于 「我是谁」 的追问,而这也是一个 「好学生」 如何重建内心秩序的故事。这些都被记录在她的作品 《荒野寻马》 里。

《荒野寻马》,依蔓 著

江苏凤凰文艺出版社|后浪/后浪文学,2025-6

穿过狭长的回形楼梯,在一扇防盗门背后,我见到了依蔓。她赤着脚,轻快地迎到门口,像一只小鹿。脸颊上有在蒙古高原晒出的晒斑——这是两年的草原生活,在她身上留下的印记。

「光脚可以吗?坐地上可以吗?」 依蔓自然地盘腿坐下,斜靠在床边。即便只是短租几个月,她还是专门购置了一块地毯。草原加深了她原本就喜欢席地而坐的习惯。

依蔓把膝盖藏进长裙,不断调整姿势,试图让身体处在最舒服的状态。屋里没有开灯,她的声音在灰蒙蒙的午后响起。谈话从她的新书开始,近五个小时里,讲述了一个 80 后省城女孩如何从期待中挣脱,「找自己」 的故事。这些叙述里,充满觉察与冲撞,带着一种切身的实感。

(图/受访者提供)

她是在优绩主义规则中一度胜出的女性,1987 年出生,从南宁考到北京,进入国内顶尖学府。

卧室墙上,挂着一幅长长的空白挂历,上面是漂亮的手写体,待办事项从上到下有序排列。「(完成)这些很轻松,是八月的。」 她说。她曾经习惯了列满 to do list,计划、完成、解决。但那种过高的自我要求,似乎并未换来更多的爱与尊重,反而带来长时间的紧绷与疲惫。

她似乎也别无他法。人生前三十五年,依蔓活得像一张被反复誊抄的答卷,字迹工整,答案标准。

父母早年离婚,她从省会到北京,再到上海;从人大哲学系,再到体制内——必须精准答好每一道题,才足够让人放心。「可能像我这样成长起来的小孩,很知道怎么样去满足期待和标准。」

直到 35 岁那年,那根始终紧绷的皮筋,终于断了。她长时间与惊恐症缠斗。母亲不知道她怎么了。

2022 年秋天,依蔓把所有 to do list 都扔在了城市。她辞去工作,退掉租住多年的房子,瞒着家人,独自前往一个遥远的内蒙村庄,在那里度过了一个秋天与一个冬天。

那不是一次职务写作,会待多久,能带回什么,一切变得不可确定。这对习惯列满待办事项的她来说,是最先面对的挑战。可她还是出发了,带着一种直觉,一种模糊的、想要冲破什么的冲动。

(图/受访者提供)

在两年间一次次城市与荒野的往返中,依蔓获得了属于她的 「解放时刻」——没有人需要你成为什么,你的焦虑、成就、痛苦与欢欣,对天地而言都微不足道。而正是这种 「微不足道」,让她真正获得了解放。在巨大的未知里,她不再需要满足谁,讨好谁,而是遇见了一个可以相信的自己。

她在书里写:「自然是如此宽博,它允许一切发生,也允许一切止息,允许莽撞闯入,允许恐惧,甚至允许消解。它无差别地接纳她的灵魂。」 在自然全然的接纳中,依蔓仿佛也开始接纳自己。她开始认真感受自己的身体,也可以不那么努力,不那么完美。

眼下,依蔓又要搬家了。搬回南宁老家,做一些零散的项目。临近搬家的日子,东西还没收。要在过去,她会提前一周开始整理谋划,紧张到心慌。但如今,她允许自己再躺一躺。

分别时,我问她,你觉得这本书算成功吗?

「成功,太优绩主义了。」 依蔓说。它倾注了很多爱与关注,「它是最棒的小孩」。这句话,在过去三十多年里,几乎没有人对她说过。

以下是依蔓的自述。

就到这里吧,没关系

在西班牙,一个声音对我说,就到这里吧,没关系。

那天,为了看野马节,我从圣地亚哥机场租车,开至少两个小时,到一个村子附近的酒店。我没去过西班牙的乡村,不知道路况如何,当地的英语普及率也不高,整个行程对我来说压力很大。我租到一台手动挡汽车,一开出去就要上高速,后面的大车不停地按喇叭,挡却怎么也挂不上去。我很慌张,不得不几次把车停到减速带,强迫自己冷静下来。

在那种情况下,我还在责怪自己:你看你,以前不多出去走走。

(图/受访者提供)

好不容易开到住处,发现老板之前答应的事没有兑现。那是野马节的前两天,我觉得完蛋了,还能不能去成?

恐惧,自责,很多情绪混杂在一起。回到房间里,我崩溃大哭,唯一的念头是回家,不想去什么野马节了。

(图/受访者提供)

一个声音跳出来,跟我说:没关系,我们就到这里,你可以不去,不要觉得这是失败。

这个声音不是第一次出现。荒野旅行这两年,我的内心生长出来一个 「姐姐人格」,这是她的声音最大的一次。

在过去,面对这种退缩,我无法原谅自己,甚至不允许自己崩溃。

我算是那种人们所说的 「做题家」,出生在南宁,一路考到北京,进了中国人民大学,读了七年哲学。我很会考试,能快速掌握应试需要什么,并给出解法,因为系统的要求和标准都很明确。今年备考雅思,我一个月就考过了七分。

六七岁的时候,我父母离了婚。我妈忙于工作,外婆照顾我。上学的事,我就自己管自己。

(图/受访者提供)

眼见着父母打来打去,家里的大人告诉我,你妈妈很不容易,她为你做了很多牺牲。我母亲不是那种很严厉的人,但我能感觉到她对我隐形的期待——做好了,她就会开心。这种期待非常隐蔽,不是以暴力的方式出现,但它塑造了我的思维和成长方式:我要更好。

所以我不断去实现那些期待,觉得只有那样,自己的存在才确定,才有意义,才能得到关注和爱。

小时候,班里选班长,大家投票选了别人,我当场哇哇大哭。现在想想很脆弱,很幼稚。但当时我会想:为什么?大家不喜欢我了吗?那感觉像被抛弃了,他们不要我了。

但这些,我不会跟我妈说。我从小生病都看不出来。有几次高烧到 40 摄氏度才被老师发现。我能忍,一直忍,甚至不觉得自己在忍。我认为自己就应该学习,即使生病也该上学,我就不该生病。如果病到不能上学,那就是我的问题。我不跟家人或老师说 「我不舒服,想休息」,从来没有。但小时候,你不觉得这有什么问题。

我在上海工作过七年,做编辑、写稿、带项目。成年之后,那些期待从家人到了工作中。

我不在乎周末,也没有自己的生活,只有工作,to do list 永远做不完,对每件事的标准都很高。为了改一篇稿子,我会通宵,根本没有 「今晚休息,明早再改」 这个选项。那时团队里很多急事都会交给我。我擅长处理突发事件,而且能处理得不错。我好像成了那个 「托底的人」。很累,但每当事情处理得不错的时候,我又会觉得自己挺重要、挺厉害的,我为自己骄傲。

同事和老板也会说,这事你可以放一放,但我听不进去。有段时间,我家墙上贴着 「放轻松」 之类的提醒。我想着:好,那我来学习放松。

我还花很长时间学习生气,就是学习第一时间跟别人说,「你这样让我不舒服了。」 在旅途里,我也慢慢练习。比如在飞机上,旁边的乘客老在抖腿。我说,能不要抖了吗?听上去还是很弱对吧?这对我来说已经是极限了。

我会觉得,表达愤怒、不喜欢甚至拒绝的时候,有没有可能自己就不被喜欢了?那么,事事都说好,那一定是安全的。

从小到大,几乎没有人告诉我说,没关系,你做到这里就可以了,做不到也没有关系。

在西班牙,独自面对恐惧,内心的 「姐姐人格」——一个更有力量的我,容纳了我的怯懦。那天,我决定先睡一觉。后来的经历很神奇。第二天醒来,情绪平复了。我想,再试一试,再开一段路看看。

(图/受访者提供)

导航带我走上了一条非常安静的小路,没有吓人的大车,风景非常美。我一边开一边觉得不可思议:怎么会有一条这样的路?既安全又漂亮,好像特意为我选的。

好的标准

我是 「逃」 来草原的。

2022 年 9 月,我离开上海。那天浦东机场挂着台风预警,天黑沉沉的。朋友开车送我去机场,一路上下着雨,人心惶惶。大屏幕上满是取消航班的信息,幸运的是,没有我那一班。

下午四五点,飞机降落在海拉尔。世界仿佛一下子安静下来了。那里的房子不高,视野辽阔,能望见完整的天际线,是一种 「打开」 的感觉。草原那种开阔、敞亮的气象,在我以往的生活经验中是从未有过的。

(图/受访者提供)

我从小在城市里长大,后来去北京读书,工作去上海,一直在城市流转,拥有的都是城市的生活经验。为数不多和乡野有关的经历,是去乡下姨妈家过暑假。在来到恩和之前,我并没有真正踏入过荒原,甚至没有徒步、登山的经验。我始终没有脱离现代秩序,一直活在城市的框架里。

当时的上海对我而言,就像一张天罗地网。这不是城市本身的问题,城市是中立的。它承载了我从小到大被赋予的所有规则与秩序,那些困住我的东西,最终以城市的形态出现。

(图/受访者提供)

当时我想,那就去一个看起来和它毫无关系的地方。

我瞒着家里人,辞了职,又算了一笔账,打算花两三万块,买下几个月不工作的时间。

我不知道会待多久,就按照最冷的情况做准备。零下三四十摄氏度该穿什么,我不知道,就把能带的都带上。行李箱里,衣服占了不少空间,但我仍然把电脑塞了进去。

刚到恩和,我跟心理咨询师说,很焦虑,不知道前路会遇见什么。

实际上,出发前,在草原待多久,去哪些目的地,能不能带回什么,我全无计划——如此的不确定,在工作里,我绝对不允许出现。怎么会不确定呢?问题怎么会没有解决方案呢?我是习惯把 to do list 列满的人。

在这种焦虑里,我看到了恩和的秋天。十月,马被放回草原,当地人去找马,我也跟着一起去。然后雪来了,还是去找马。

(图/受访者提供)

但那几个月里,我并没有因为没做什么事,感到 「好难受」 或者 「今天又浪费了」。在那里,日子似乎更加充实,牧民从早忙到晚,有做不完的事:这匹马出了状况,那里要修围栏,哪匹马又跑了……

后来,为了寻找查坦部落,我再次离开城市,来到充满野性的蒙古的草原。我看到了关于 「好」 的标准的更多可能。

我的向导生活在村里,自己盖了房子,做旅游生意。他也在乌兰巴托工作过,但不喜欢。他选择回到草原,和家人在一起。他的太太在法国生活工作多年,现在在线上教法语,也选择和他一起在村庄生活。他的父亲,跟森林、跟查坦人很近,经常会骑马回去看他们。

对于他们来说,骑马,在自然里面生活,是最舒服、最好的。

我作为在城市长大的人,曾经对 「好」 的标准很狭隘。可像向导一样的人,当他们真正接触过城市,看过城市 「好」 的标准,比如要挣更多钱,要往上爬——对比起他们从小所感受到的自由,那种 「好」 的吸引力就没那么强烈了。

(图/受访者提供)

当年进入人大哲学系时,第一节课,老师说:忘记你们所有学过的叫作哲学的东西。后来我发现,哲学不教很实际的东西,而是在探讨不同的问题,提供的是一种解法,没有标准答案。

在大理,我从一位音乐人那里得到一面萨满鼓。敲到这面鼓时很神奇。老师拿过去敲,他一边敲,我一边哭,好像我认识这面鼓一样。当时我问老师要怎么学,他说:不需要学,你每天就跟它待在一起,想敲的时候,就跟它玩就可以了。这话让我震惊,因为以前任何东西,都是有规范的。

从恩和回到上海后,我经常在晚上敲这面鼓,慢慢地好像真的知道怎么跟它玩了。后来,老师来上海,我去见他,在现场玩鼓。他对我说:你敲得很好。我说我不知道什么是 「好」,但跟它玩得很开心。老师说:对了,就应该这样,听凭自己的感觉。

去到恩和,去查坦部落,遇见萨满鼓,很多事情似乎都在告诉我,不必那么确定,可以没有规则。

我又是谁呢?

去年九月,我在蒙古一个人面对荒原,经历了两年旅途中最深的恐惧。

在那样原始的环境里,你是人还是马,其实没什么分别;你受过什么教育、做什么工作,所有这些身份标签都被剥离干净。你只是一个纯粹的存在,一个生命体。

我开始确信,过去那种焦虑和紧绷,都来自社会的评价与标签——学历、成绩、工作能力。太多外界的声音在告诉你什么是 「好」,你应该成为什么样子。

去恩和的时候,我 35 岁。那时大家都在讨论,35 岁之后可能就找不到工作。也看到一些相关的报道。当时有位记者,40 岁左右辞职后,只能回去做很基础的记者工作。看到这些,我也会觉得这个世界对 35 岁以上的人不太友好。

(图/受访者提供)

但在当时,不是我 「不想」 继续这样生活,而是 「没办法」 再这样过下去了。我的大脑已经装不下那些了。

从 2020 年开始,惊恐发作让我一度无法正常工作。严重的时候,我会在家里尖叫,有几次把门打开,蹲在门边或趴在地上动不了,想着如果要晕过去,门开着可能还有人能看到我。

内心没有支点,感觉一切都在崩塌:外部的城市秩序在崩塌,「我」 也在垮塌。对我来说,更要紧的问题是:太长时间被工作定义,被成绩定义,被别人眼中 「我应该是的样子」 所定义,那离开了这些,我又是谁呢?

过去,带着那些关于 「好」 的期待,我走进大城市,考入名校,进入体制内,拿到北京户口。这一切在家人们眼里堪称完美。

大学毕业之后,我进入北京的国企,有很多事我不理解:为什么要开这么长的会?为什么要写这么多排比句?但我依然能把它们写得足够漂亮——我太知道对方要什么了。

(图/受访者提供)

在办公室里写材料、写报告,处理很多行政事务,感觉自己就像一个工具,无足轻重。你是小张、小李,什么都行,反正有人干活就可以。

在家人眼里,那份工作稳定,体面。可我当时心里隐约有种冲动,说不清楚具体是什么,只是模糊地觉得,好像不该是这样。

我 29 岁那年,从现实眼光看,正是成家立业,在北京买房定居的好时机。多数人都会这么选,但我不愿意。我决定辞掉这份工作,离开北京。

家里人无法理解:为什么放弃那么好的单位,还放弃北京户口?那一年,我妈不跟我说话。我们几乎断了联系,发消息也没人回。

我好像亲手撕掉了她 「完美女儿」 的幻梦——不要这份工作,把自己的生活弄得乱七八糟。在她看来,这或许也是她作为母亲的失败。

实际上,从恩和回到上海之后,我一开始并没有获得期待中的自由。一回到城市,身体会不自觉地紧绷。那种紧张,来自于那些仍未消散的期待与框架。两三个月里,我状态很糟,我时常崩溃,反复问自己:怎么会这样?甚至怀疑自己去恩和的意义。

当时面临的现实是,之前给自己设定的经费已经用完,接下来的一年要怎么过?在南宁买的房子,妈妈和外公住在那里,每月我要还四千多的房贷;如果继续在上海生活,也需要基本的生活费。我借住在朋友家里,不得不一边找工作,一边思考是否要在这座城市继续待下去。

(图/受访者提供)

我投出无数简历,什么都投,编辑、媒体、公关,所有可能与内容相关的岗位都试过,还找人改简历,托朋友内推,可只收到一个回应——来自一位人大的校友。那段时间,我每天刷新招聘软件,最后主动找上门的全是保险公司。

但在自然中,这些都消失了。在那个环境里,你感受不到注视,也感受不到期待——无论是来自外界,还是来自自己。在自然里,没有人关心你变成什么样,甚至你是死是活都无所谓。

事实上,在那段短暂而挫败的求职经历之后,我获得了项目制的工作机会。我不再追求某种稳定的状态和关系,因为听到了自己内心的声音:关于草原、关于马,我还没看完。

我开始学着相信自己的感觉,甚至是直觉。在过去的三十多年里,我与自己的身体和感受都很疏离——压力大时,我察觉不到;身体不舒服,我可以忽视,甚至觉得它 「不正常」。我不相信自己累,也不相信这些感受。如今,我在重新认识自己的感觉,重新认识自己的这具身体。

优绩主义对我的影响仍然持续,而且它的痕迹一定会一直存在。但我开始清楚,去识别它,然后决定要不要放掉一些部分。

今年七月,我去了北极,想走一些跟海洋有关的地方,海边或者海岛。再走一走,再写一写,一切还是与自然有关。

本文来自微信公众号:刀锋时间 (ID:hardcorereadingclub),作者:张远山,编辑:程迟