今年来挑战美团的,有点多。

日前,大众点评官宣 「重启」 品质外卖服务,并发放 2500 万张大额消费券,以应对高德进军点评业务。

这是继京东和淘宝之后,第三位冲击美团的玩家。再往前数,滴滴、抖音也曾向美团开炮,几乎每隔一段时间就有人来挑战美团。

巨头们前赴后继,觊觎这块互联网战略高地——高频且长坡。随着产业变迁的演进,而其进入门槛在降低,但战略位置却在提高,渐成四战之地。

最危急的时刻,抖音挥着流量利刃切入本地生活,年度 GMV 目标定到了美团到店酒旅成交额的一半。市场一度担忧,短视频平台会攻陷美团,掀翻它的 「现金牛」 和护城河。

然而,随着本地生活竞争进入深水区,市场上的观察者们再没提起抖音。

事实上,互联网行业历次 「大战」,无论是千团大战、打车大战、社区团购大战,都是前期冲规模轰轰烈烈,后期逐渐偃旗息鼓,只有少数几位玩家幸存。

这正是竞争容易被忽略的另一面——一个行业真正的门槛不在于 「启动」,而在于做精、做细、并持续领先。

基于此,让我们回到生意的本质,重新审视大战的各方势力。

一、外卖起量容易,精细运营却像走钢丝

电影 《逆行人生》 里,有这样一幕:一群外卖员围着 「单王」 大黑,让他把画满了各种路线图的 「秘诀宝典」 交出来。

这个冲突,在当时让许多观众觉得生硬——都有手机导航了,还抢手写地图干啥?

直到这次外卖大战爆发,有些 5 公里的外卖两小时没送到、骑手找不到位置等问题频频发生,外卖党们才惊觉,那个 「小本本」 的含金量有多高——「准时送达」,这个在美团上习以为常的服务体验,原来并不是看上去那么容易。

但即便骑手人手一个 「小本本」,也难以根治问题,因为送外卖光有地图远远不够。

以派送一笔新单为例,系统不仅需要快速选出距离最近的骑手,还要判断其经验能力能否 hold 住已有以及新增订单,同时对商家出餐时间也要 「心里有数」,以免骑手超时。

概言之,外卖配送是一个庞大又复杂、精巧而缜密的工程,省时省力的配送效果不是想做就能做到的,需要平台、商家、骑手三方技术、经验的积累以及配合。

外卖大战中一些平台配送端的 「手忙脚乱」,正是系统筹划不足的写照,就像经典游戏 「分手厨房」,确实存在一种熟练的配合模式,能井井有条地完成所有订单,我们看游戏大神玩得轻松,但大多数人自己上手,最后往往还是厨房起火。

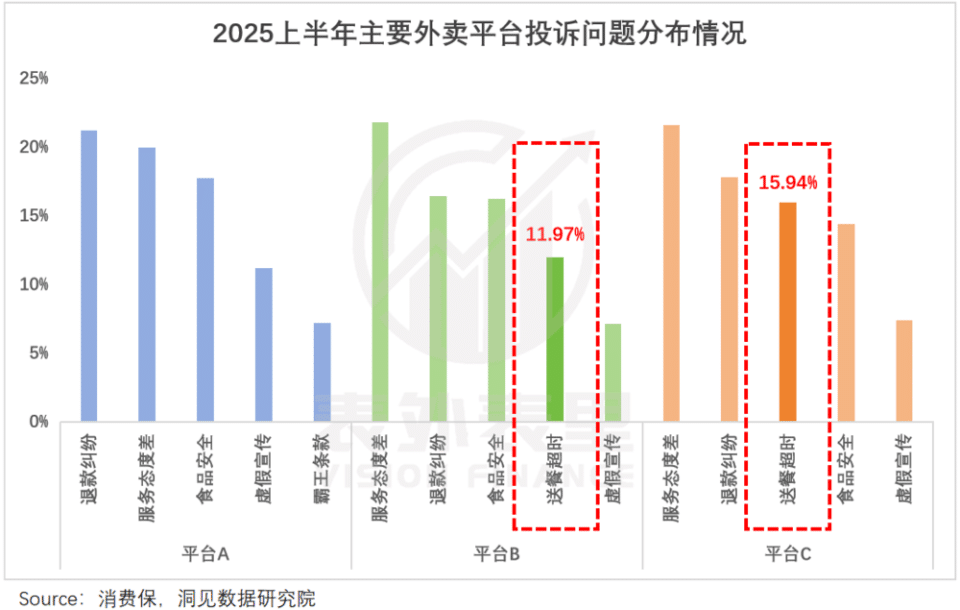

可以看到,订单量以惊人速度膨胀起来后,行业超时率也跟着飙升,「配送超时」 成为消费者主要投诉的问题之一。

外卖行业,稳定的履约能力是用户体验的核心基础。最新财报季,美团管理层强调:将在保持外卖规模优势的基础上增加补贴,来确保价格竞争力和稳定的履约体验;阿里高管也表示:在运力上做了额外大规模投资。

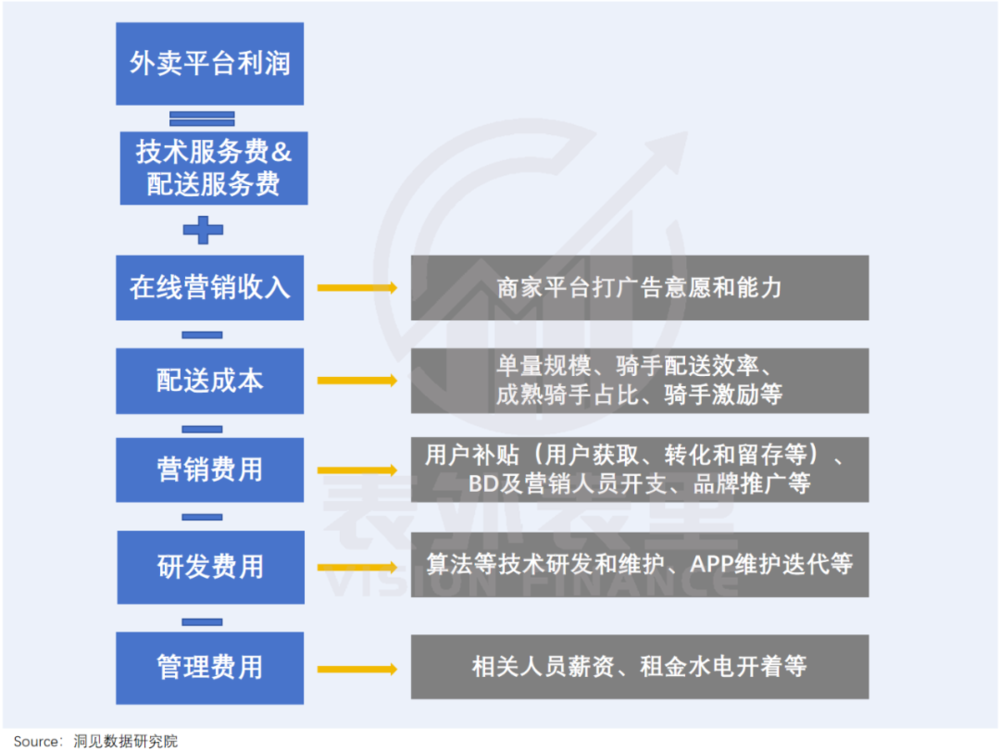

另一方面,外卖不是一个 「赚快钱」 的生意,配送费、佣金、广告变现难以轻易提高,是整个行业都要接受的现实。

如果从成本端考虑,其实,各平台疯狂冲单量背后,也有着 「规模效应」 叙事——订单密度越高,骑手效率越高,每单配送成本被摊薄。只不过,「一个地方做成了,下一个地方依旧要打巷战」 的外卖,无法比拟货卖全国的电商,规模效应相对有限。

与之相比,如何提升配送效率、保持履约稳定,让骑手配送省时省力,更能成为 UE Gap 差的关键。毕竟 「长链条、细分工」 的配送链上,存在大量可优化的细节。

这需要很长时间的积累。美团外卖运营上的动作,从 「订单分配」 算法不断迭代,到推出 「出餐宝」 提醒骑手出餐时间,再到铺设 100 个城市 2 万个点位的外卖柜,目的不外乎挤掉水分,通过系统能力释放配送效率。

全链路减负下来,2024 年 1-10 月,美团外卖的总体超时率控制在了 0.75%。

当下,得益于 AI 的发展,外卖新玩家们已将智能化派单系统卷成了标配,但把 「铁杵磨成针」,却并非一朝一夕的事。毕竟外卖链条上每个环节的效率提升,都基于海量的经验和时间积累,往往以年为单位。

降费更是一目了然——外卖其实已经过了跑马圈地阶段,尽管新平台们冲进来疯狂补贴,似乎又把外卖行业拉回了大水漫灌、烧钱拉新的喧嚣,但短期补贴带来的需求大多是泡沫,真正核心的还是 「留存」,大家最后还得拼服务,把用户留在平台上。

事实上,最近不少美团用户就发现,自己成了黑金会员,这背后正是平台如何将更多补贴,精准放在不同需求的用户身上。

用业内人的话说:「大家在猛发券的时候,券型、券量、发给谁,这些都是有方法的。」 也就是如何用更低的成本,去实现更高的效率,确保单量,同时还能保证体验的底线。

「外卖是一个精细且利薄的商业模式,如果你每个环节偏差一点点,最后就是亏钱。」 美团把外卖的长期利润只定在 「一单一块钱」(约 3%),在竞争环境下利润还大跌,但到目前为止,其他玩家在这个行业里都是亏钱,这是行业本身的规律和门槛。

说白了,跑外卖 UE 像走钢丝需要精雕细琢,谁都没办法走捷径。而这一过程中,自然会产生 UE Gap 差。

这种情况,在即时零售非餐品类上,同样在上演。

二、即时零售下半场,打的是复杂 「系统战」

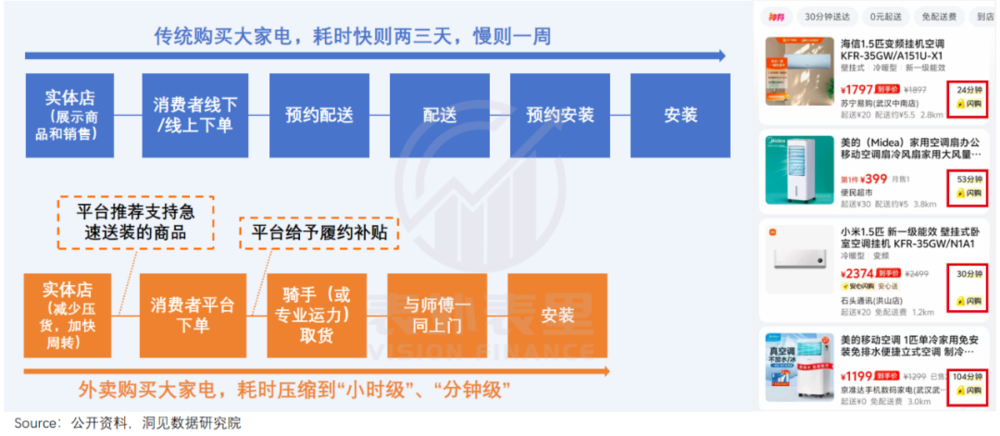

这个夏天,空调可以用外卖买了,从下单到安装成功最快 2 小时,能省至少两三天等待时间。

能做到这一点,是因为外卖平台搜到的,早已是经过筛选、支持急速送装的商品。以往配送慢、安装难的 「最后一公里」 问题,被一举破解了。

而家电履约,历来被即时零售视为难以逾越的壁垒之一,这表明电商服务要被外卖完全渗透了。

实际上,翻翻外卖平台热搜词会发现,上至冰箱、洗衣机,下至桌椅、床垫等曾被认为 「不可能用外卖买」 的商品,如今正批量出现在消费者的订单里。

短短两三年,人们就从外卖订餐,进化到 3C 数码、日百绿植、服饰鞋帽无所不买,消费场景从 「高频急需」,不断向 「高频日常」 和 「低频高价值」 迈进。

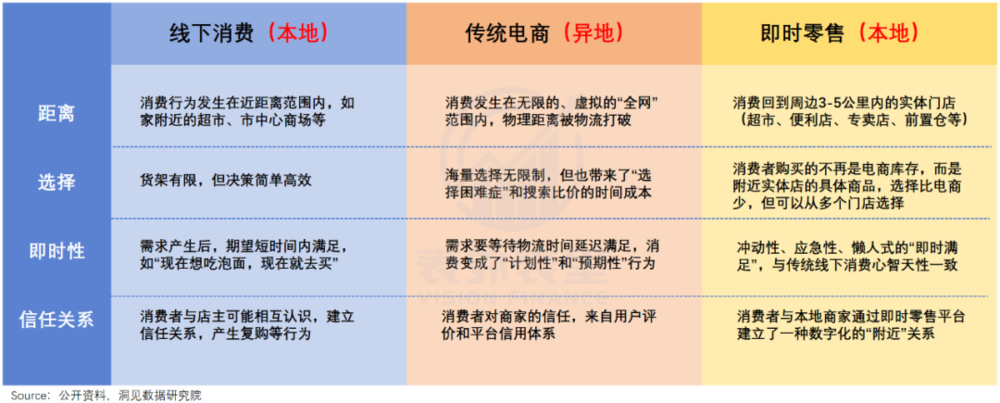

变化如此之迅猛、剧烈,在于即时零售指向的是新一代购物方式。

正如电商改变线下消费习惯一样,现在新一代的 95~05 后 「少登消费者」,嫌弃 「中老登」 的传统电商,开始拥抱身边三五公里的实体商业,重回 「信任消费」 和 「所见即所得」 的即时满足。

即时零售是零售的一种新业态,是一场深刻的消费习惯革命。

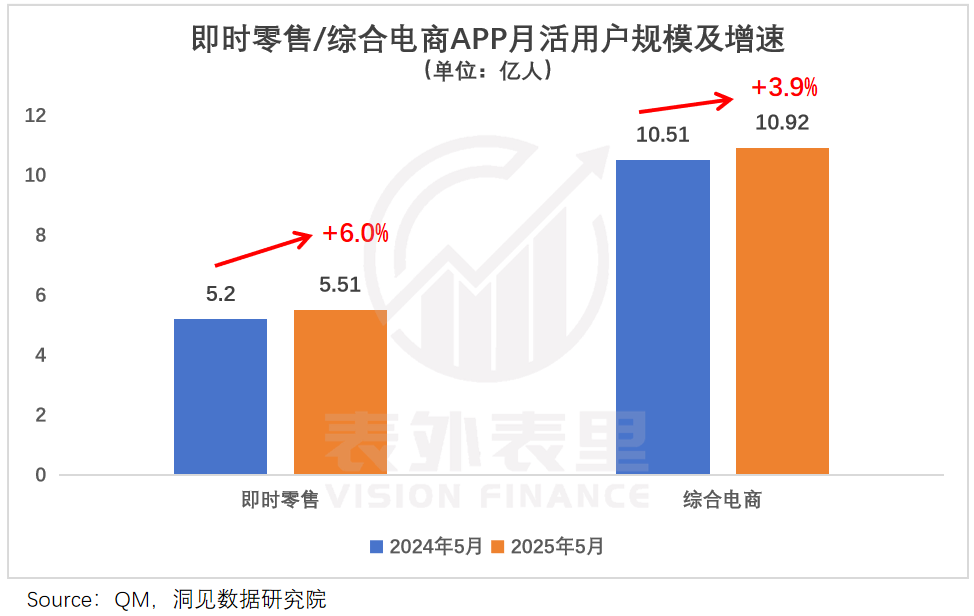

且这场变革正在加速到来——数据显示,即时零售月活用户增长比综合电商快,目前用户规模已达后者一半。

时代车轮滚滚向前,让传统电商再也坐不住了。昔日被拼多多性价比 「奇袭」、被直播电商夺食的教训,仍历历在目。

更何况,巨头们早已布局新零售多年,积累了不少商家资源与供应链能力,谁也不想 「起个大早、赶个晚集」。

史诗级的外卖大战爆发了,电商大佬们试图拿餐饮外卖当 「练兵场」,换取即时零售入场券。

然而,即使跑通餐饮外卖,并不意味着能驾驭其他品类。

例如,卖一件衣服,得从诸多款式、颜色、尺码、品牌里,选出高动销商品。毕竟仓库、门店容量有限,且只能覆盖方圆 3-5 公里,这要求货必须卖得快。

3C 数码产品更 「挑剔」,消费者往往有明确的参数、颜色和品牌要求,不像日用百货那样 「通用」。

配送环节也不像送餐一样简单,除了平稳可靠,还要兼容退货、换货等售后的逆向链路。

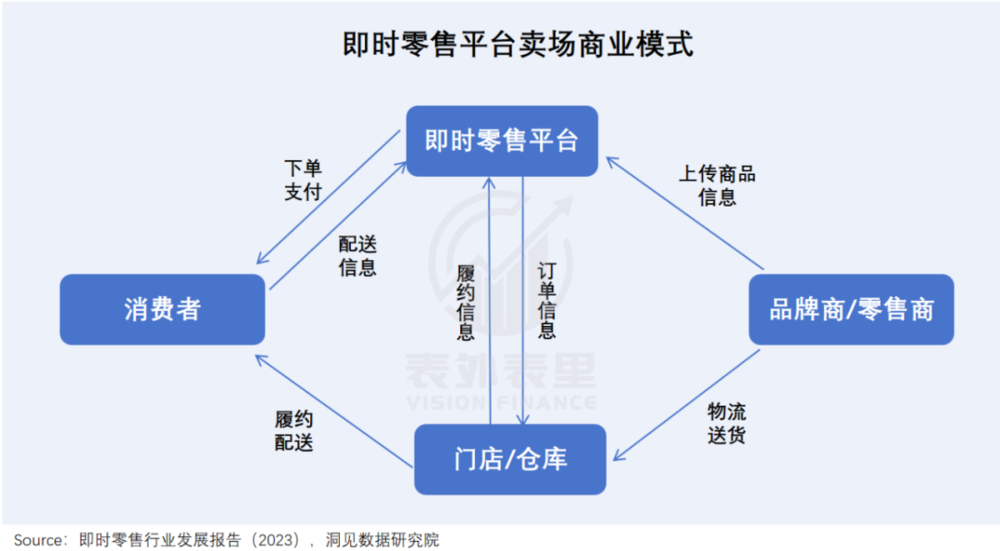

说白了,即时零售绝非流量游戏,它残酷地检验着玩家的功力:需求精准匹配、仓配合理调度、多样运力协同等,缺一不可。

这也是当下即时零售新玩家,疯狂建仓、血拼单量的另一个逻辑——让业务轮子先转起来,在实战中积累数据、打磨模型,为精细化运营打好 「地基」。

玩家们集体加码运力,也是因为它们深知,良好的配送体验建立在一定的配送网络规模、密度和运营成熟度上。

唯有全力迎战,自建或整合出强大的即时配送网络,才有机会去争夺下一代用户的心智。

尤其目前大多数消费者,还是在大促囤货、计划性购物时才想起电商 APP,到了临时应急、日常生鲜水饮采购需求,更习惯找作为 「外卖」 代名词的美团。

在 「本地消费」 这件事上,美团已经抢跑:经常点外卖的年轻群体和一二线城市高净值人群,天然就是即时零售核心客群;到店酒旅、点评等业务,也与本地吃喝玩乐挂钩。美团闪购的用户消费频次高、客单价高、复购率高,并且其中很大部分还能跟外卖、酒旅等业务打通。

未来,即时零售平台之间必有一场硬仗要打。美团有领先半步的优势,新玩家有后起直追的决心,这就是竞争的关键。

小结

不断被挑战边界的美团,又活成了话题的中心。

但实际情况是,零售的形态不断发展,企业之间的 「边界」 早已模糊。线上用户见顶,纵向的发展到头了,只能横向要增长。

尤其是即时零售成为下一片蓝海、消费环境剧烈变化之际,无论是出于捍卫领土,还是缓解焦虑,一定会有更多玩家参与进来,试图重新洗牌。

竞争成为新常态的时候,平台的胜负筹码或许不是最重要的,重要的是:谁能持续给消费者创造更多价值,谁就能继续游戏。

本文来自微信公众号:表外表里,作者:张冉冉、赫晋一