随着中国商业的发展,很多年前就有了职业经理人,我们对 「职业经理人」 这个词已经很熟悉了,而我今天想谈一谈另一个特殊的角色,叫 「职业董事长」。

这篇文章其实拖了很久,因为过去有些内容在当时不便公开。直到今年,曹操出行终于完成了上市,成为公众公司,相关经营与资本数据都对外披露,我也终于可以把这段经历更完整地分享出来。

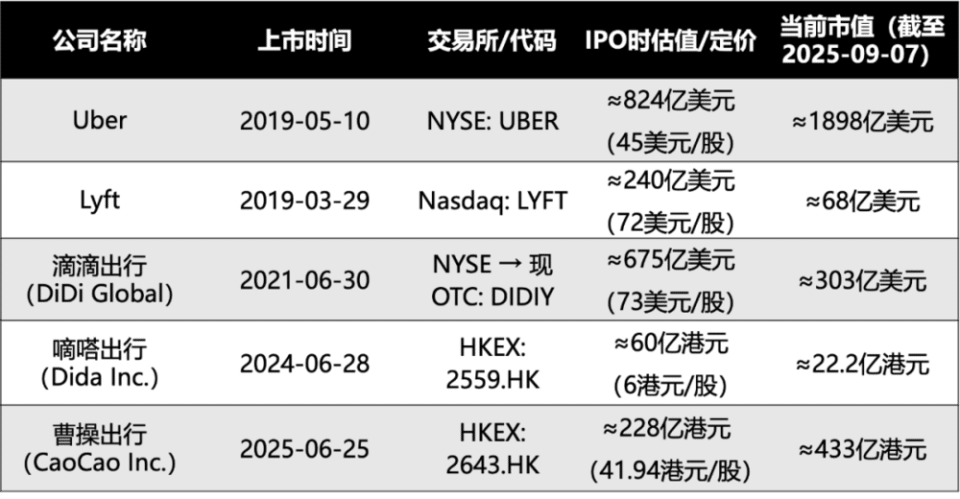

过去十多年里,全球主要网约车平台陆续走向资本市场:Uber、Lyft、滴滴、嘀嗒,再到曹操。它们的路径不同、站位不同,但都在用各自的方式回答同一个问题:出行这门生意,究竟如何跑得更快、更稳。

先放一张对比表,帮助大家快速定位曹操出行在行业版图中的位置 (市值为截至 2025-09-07 的近似值,仅作参考)。

一、这份邀请与 「外来者」 的第一步

2019 年,我接到了李书福董事长的电话,邀请我出任曹操出行的董事长。说句心里话,我既惊喜也意外。在中国的公司治理语境里,董事长往往是创始人、控股股东,或至少是大股东代表;而我既不是股东,也不是管理层成员,完全以 「外来者」 的身份进入。这种安排在当时并不常见。但李书福做了一个大胆而富有前瞻性的决定:引入一个相对独立的职业董事长,为团队带来新的视角与方法。

其实我与吉利早在 2015 年便有交集。那时我仍在出行赛道上打拼,双方围绕并购与协同做过深入沟通。后来我还曾以短暂的形式参与沃尔沃 XC90 的广告代言,对吉利的产业能力、品牌气质有直观体会。

然而,当真正走进曹操的董事会会议室时,我仍清楚地感受到:这是一次完全 「零基础」 的开始。从上到下,我与团队成员几乎不相识,而他们也难免会想——「一个没有股份的 『外人』,为何能来当我们的董事长?」

这种天然的不确定,说到底是信任的缺口。要补上它,靠的不是一句 「我懂你们」,而是脚踏实地地倾听与理解。

二、建立信任:从倾听开始,先把 「角色关系」 站稳

我始终把 「支持 CEO」 当作董事长的第一责任。董事长并不是 CEO 的上级,而是 CEO 的 「并肩伙伴」:CEO 负责踩油门,董事长则要在关键时刻果断踩刹车——两者相互制衡,更要相互成就。因此,我进入曹操后的第一件事,就是放下身段去倾听:与 CEO、与核心高管一对一交流,了解业务真实处境与个人真实压力。我自己也是从创业者一路走来的,那些经营中的 「坑」 和 「痛」,我并不陌生。正因为 「听得懂」,沟通才逐渐变得坦诚。

与此同时,我也尽可能把自己的 「半个局外人」 视角用在刀刃上:帮团队把行业的过去、现在与未来连成一条线;横向对比滴滴、高德等平台的打法、位势与优劣势;讨论曹操该与谁竞争、与谁合作、在哪一条赛道上 「以我为主」 地发挥长板。

我一再强调,曹操不能再把自己定位为 「流量平台」 的参与者——那是一条需要无止境烧钱的赛道,且边际收益递减。我们背靠主机厂,应该回到 「成本优势+供给侧效率」 的本源上来。

坦率说,团队最初也会担心:突然来了一个行业 「前辈」,是不是意味着大股东或董事会对现有班子不信任?这种情绪完全可以理解。所以我做的第二件事,就是让大家切身感受到:我是在 「理解—信任—支持」 的前提下开展工作,而不是带着居高临下的预设。也很感谢团队,他们很快就在专业维度上给予了我信任——这为后续的重大决策铺平了道路。

三、战略刹车:从 「流量战争」 转向 「效率战争」

真正的考验出现在 2022 年。那一年,中国的防疫政策反复不定,用户出行意愿与城市运行节奏都时常受到影响。对于网约车行业而言,外部需求剧烈波动,内部竞争却更加激烈:滴滴在阵痛中调整,高德加速推进,地方平台层出不穷。在这样的背景下,继续以 「高增长」 为唯一目标已不现实,企业必须在 「活下来」 与 「活得更好」 之间找到平衡。

因此,我推动团队做出几项艰难但必要的决定:其一,果断瘦身,实施约 40% 的裁员;其二,大幅调整年度预算,压降约 50% 的费用;其三,战略层面从 「盲目追求高增长」 转向 「在可控风险内实现轻微增长」。这不只是一串数字,更是经营哲学的转弯:先控制成本、再提高效率、再争取质量更高的增长。

在执行层面,我们与吉利控股的财务团队密切协同,明确管理口径、监控现金流,把 「降本增效」 落到每一个业务单元、每一条费用科目。用一句话概括:与其把力气花在堆 「表面规模」 上,不如把资源放在 「穿越周期的能力」 上。

我知道,「踩刹车」 并不好受——组织会阵痛,团队会迷茫,外界也难免有误解。但董事长的职责,恰恰是在关键时刻敢于承担不受欢迎的决定。幸运的是,经过一个季度的密集动作,公司很快在经营层面稳住了基本盘,股东与团队达成了更高程度的共识,组织的注意力重新回到 「高质量运营」 上来。

四、复杂股权结构中的 「平衡术」:把每一个诉求听进去,再把共识组织出来

曹操的股权结构并不简单:一方面有吉利这样的大股东与产业平台,另一方面有地方国资 (例如苏州国投)提供的关键支持,同时管理层更多持有激励性股权。如何让不同股东的诉求得到尊重与回应,本身就是董事长的日常功课。

我在主持多次董事会与专项工作会时,始终把 「倾听—理解—澄清—达成」 的流程执行到位:先让每一方都把真实诉求说出来,再把共识与差异点清晰地摆在台面上,最后组织出可执行的决策与责任分工。尤其在我本人并无一分钱股份的情况下,保持 「超然与中立」,反而更容易赢得信任,让协调工作更顺滑。这段平衡工作的经验,对我而言非常宝贵。

五、把目光抬向远方:为什么 Robotaxi 是 「终局」

稳定之后,重要的问题是:未来在哪里?我的判断是——Robotaxi 才是网约车行业的 「终局形态」。

原因并不复杂:今天网约车的最大成本是人力。一旦自动驾驶技术成熟并规模化落地,成本结构将被根本性改写。市场容量也会随之发生跃迁。以中国为例,当前全行业日订单大致在三千万量级;如果成本结构发生根本变化,日订单上探到一亿并非遥不可及。这样一来,真正的竞争将不再是 「如何在三千万里分蛋糕」,而是 「如何在新增的七千万里抢增量」。

曹操的独特优势,在于背靠吉利的整车制造与体系化工程能力,同时在自动驾驶上持续投入,并与国际一流伙伴形成开放合作。在 「整车+运营+算法」 的全链条上,只有把 「成本」 和 「可靠性」 都做到行业前列,Robotaxi 才能真正规模化落地。我也一直主张:把从 「流量战争」 省下来的每一分钱,尽可能投向 Robotaxi 的关键环节。让我欣慰的是,后来李书福董事长在公开场合明确了这一战略方向,这与我当年的坚持高度一致。

六、我的方法论:倾听、换位、全局与节奏

如果把这段经历梳理成方法论,我大概会强调四件事:

第一,倾听。董事长必须先把所有相关方的声音听明白:CEO、管理层、一线团队、控股股东、地方股东、合作伙伴……当你真正理解了他人的约束条件与目标函数,沟通才有可能 「对上频」。

第二,换位。站在对方的 KPI 与 「短板风险」 上去思考,很多看似对立的诉求,其实可以通过结构性的设计化解。比如预算纪律和业务灵活性,看似冲突,但通过 「弹性区间+触发条件」 的机制设计,既能守住边界,又能保留机动空间。

第三,全局与时间维度。董事长要具备 「半个局外人」 的视角:往外看,与同类平台做横向对比;往回看行业历史,往前看技术趋势。同时拉开时间维度:什么是 「当期必须」、什么是 「年度要达」、什么是 「三年必争」。只有这样,才能避免陷入局部最优。

第四,节奏与纪律。经营从来不是一脚油门踩到底。团队需要 「加速段」「巡航段」 和 「减速段」。我常用的比喻是:CEO 是油门,我更像刹车手——必要时果断减速,帮助团队从 「速度焦虑」 回到 「效率与质量」。当油门与刹车形成默契,车才会又快又稳。

这些看似朴素,但在复杂环境里,往往决定了生死与格局。

本文来自微信公众号:还是不举手就发言,作者:周航