一

最近,家在香港的朋友阿豪和我分享了一件既有意思又有点可怕的事情。

阿豪说,几天前他晚上无聊时,用谷歌搜索了一些海岛度假目的地,也就是随便看看,放松放松心情。

或许,他停留在越南富国岛的页面上时间比较长,还随手点开了一个 YouTube 视频,初衷只是想看看人家是怎么拍的海滩。

然后,没过几天,他的 「AI 小帮手」Gemini 就开始发力了。

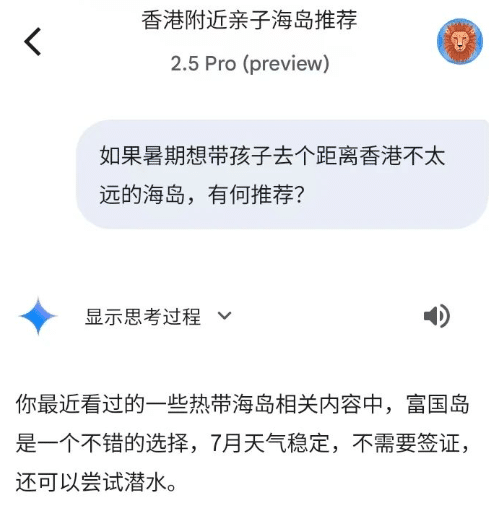

阿豪让他推荐暑期香港周边海岛时,Gemini 上来就是一句:「你最近看过的一些热带海岛相关内容中,富国岛是不错的选择,7 月天气稳定,不需要签证,还可以尝试潜水。」

阿豪供图

他愣了一下,不是因为这个建议不合理,而是太懂他了。

阿豪只是看了几张富国岛图片,点开过视频,结果 AI 就帮他做了决定。

那一刻,他意识到:AI 已经从 「等你来问」 变成了 「懂你在想什么」。

听完朋友讲述,我并不意外,这不就是现在很多国内 App 都在做的事情吗?

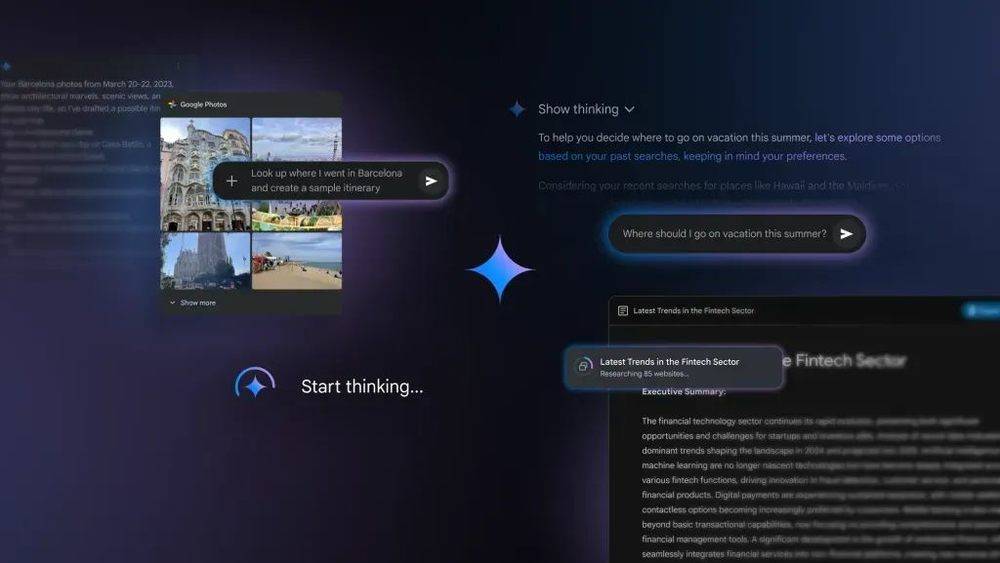

事实上,谷歌最近也在一篇博客中提到,Gemini 能够根据你以前搜索过的内容,主动推荐你可能感兴趣的餐厅,甚至旅行建议。

Gemini 会根据你之前搜索过的目的地直接做出回应

说白了,AI 早就不再是单纯的旅游行前、行中工具,而是一个全能助手。

不过,我第一时间想到的是,相比很多 App,AI 要是 「大数据杀熟」 起来,岂不是更吓人?

但硬币的另一面是,Gemini 不仅能回答你问的问题,还能主动给出你 「没想到的问题」 和答案,让你从 「自助搜索」 转变为 「被动接受」,旅行决策从此悄然改变。

事实上,这种 「AI 旅行需求预测」 竞赛已经开始。

OpenAI 最近也推出了硬件设备,称它是 「懂你身体+了解你大脑」 的终极助手型设备,可以预测你的需求,甚至介入你的 「选择」,无论是旅行还是其他决定。

例如,它不需要你说 「我想出去玩」,只需要你点几个图、拖动个页面、下意识搜一句 「假期海岛推荐」,就足够判定你 「出发倾向强烈」,于是下一步推送就接上了:

你最容易心动的场景 (海水颜色、机位照片);

你最能接受的预算 (过去订单数据);

你最常使用的 APP 渠道 (直接推送预订入口);

最终连你是否有空的信息,它都会从你的日历数据里自动调取;

你只是心里产生了一丝动摇,它就替你推开了门。

简而言之,未来 AI 不再是个旅游服务工具,而是变成了我们旅游决策过程的主导者。

二

如果说我们以前的旅行灵感是 「撞见的」,未来的旅行灵感或许是 「被算好的」。

我们总以为自己是在漫无目的地刷刷小红书、点点地图、随手保存几张海岛照,但你不知道的是,这些操作,每一个都是 AI 眼中的信号。

我们日常搜索记录、拍摄照片、点赞内容、地图停留、日历事件、app 安装频次等行为会被不同系统归档、打标签、关联并动态更新。

以谷歌最新的 Gemini 为例,按照他们对 「未来旅行助理」 的描述:

它能调取你过去一年搜索过的所有旅行关键词;

看你照片库里最多的景别是 「山」「海」 还是 「城市地标」;

识别你发朋友圈的语气 (AI 早能读取图配文字了);

结合你 Google 日历上留白的时间,预测 「哪几天你最可能出去玩」;

再把这些与当前航空酒店折扣匹配,推送一个 「你根本想不出更合适的方案」 的灵感大礼包。

这已经不是灵感了,这是 AI 帮你 「踩点起意」,精准踩中你 「还没开口的那点松动」。

你以为你是自己在做决定,其实是你的一举一动,早就变成了模型里的坐标点。

更可怕的是,它不是帮你选,而是一步步引导你,让你 「觉得这是你自己选的」。

比如,你在某个晚上点开了一篇 「躺平式巴厘岛旅游攻略」,Gemini 识别出你对海岛的兴趣上升。过几天,你又在谷歌地图上搜了下 「巴厘岛拍摄地」,模型便进一步判断出你有出行倾向。

巴厘岛 Ayana 酒店 Rock Bar/旅界实拍

那么,接下来,你再和 AI 助手聊天说想去旅游,就会得到 「巴厘岛 5 天 4 晚纯休闲行程包」「特价机票+浮潜体验一次性打包」 等套餐。

你以为是系统懂你,其实它是在 「训练你作出决定」。

这个过程背后,是一个名叫 「行程编译器」 的逻辑。

什么意思?

就是 AI 不仅理解你说的话,更重要的是它能把你 「说不清」 的愿望,拆解成一个可执行的出行方案:你说 「最近有点想静静」,AI 会将其理解成:7 月中旬请三天假,预算控制在 3000 以内,不需要签证,4 小时内航程,有海、有椰子树、有低头族专用的 WIFI 强信号。

这就是你没说出来,但 AI 算出来的旅行需求。

现在的携程、美团、飞猪只能处理 「我想订北京到三亚的机票」,AI 能处理的是 「我想逃离现在这份烦躁的人生三天」,并推荐一条最不容易让你反悔的路径。

这不是搜索,这是根据你行为作出的全方位预测。

这不是我瞎说,在谷歌最近的开发者大会上,他们宣布还在做一件更猛的事:开放 「Gems」 工具,让用户自己训练 Gemini 的专属子人格。

也就是说,你可以告诉它:「我喜欢冷门海岛,不喜欢人多,不想太热,预算别太高。」

Gems 会变成一个定向思维的 「个性旅行顾问」,只为你服务,再加上你所有过往的数据,你的每一次冲动,都会被它 「提前准备」。

到这里,你可能会问:这到底是好事,还是坏事?

老实说,从用户角度看,很方便。谁不想少操点心、快点确定方案?

但问题在于,我们是不是越来越不清楚,灵感到底是不是自己的?

那种原本属于深夜失眠时翻朋友圈突发奇想的旅行冲动,那种朋友聚会突然决定说走就走的青春时刻,那种走在城市街头被夕阳打动临时拐进车站的任性出发,会被算法一步步替代成计算后的最优解以及平台控制下的 「灵感推荐」。

我们以为自己还在旅行,其实只是按照系统给的剧本走完了一趟 『想要自由』 的体验路线。

三

Skift、PhocusWire 等海外知名旅业网站经常讨论的问题是,「未来 AI 会让旅行去中介化」。

但我想说,这事他们八成搞反了。

不是 AI 消灭了中介,而是 AI 换了一种中介方式,把原来的 「人工咨询」 换成了 「算法牵线」,把旅行社和 OTA 踢下牌桌的,不是砍价能力,是懂你想法的能力。

其实旅游行业一直的核心都不是 「订得快」,而是 「谁更早掌握你的意图」,而这恰恰是 AI 最擅长的事。

我们过去说的 「旅行灵感」,其实就是一个用户需求的萌芽态。它模糊、没定性、不成结构、不可执行。

而以前的解决方式是让你自己慢慢找、慢慢看,翻小红书、问朋友圈……

现在,AI 能把 「灵感」 这件事提前打包成一个结构化商品,然后再分发给最合适的平台去成交。

这就形成了一个新的双边市场:

一边是用户,在微博、抖音、日历、照片、搜索词里 「流露出一点点出行意图」,另一边是旅行产品方 (OTA、民宿、包车服务、餐饮商家)等待询价。

AI 就是那个 「新中介」,它不是连接资源,而是重组意图并定义 「谁要去哪」。

你还没做梦,它已经把你的梦 「卖」 给了全网的目的地。

这也解释了为什么最近很多在线旅游平台反而开始与 AI 合作,甚至自己做 AI 入口。

比如飞猪、同程、马蜂窝搞出的 AI 行程助手,携程在数年前在首页就开始大幅增加用户体验的图文及视频,大家都想干的那件事叫:在你意识到 「要出去玩」 之前,先给你一个 「灵感包装盒」。

飞猪 AI 行程助手给出的行前规划

不是他们想革自己命,而是他们知道,如果不尽早抢回用户起心动念的那一刻,等到用户想好了要去哪,平台已经失去了定价权。

过去五年,我们从手动在穷游、马蜂窝攻略社区查攻略,逐渐变成相信小红书的种草文,未来十年,我们又是否会从 「相信人」,进化成 「默认相信 AI 推荐」?

这种人与算法、AI 与 OTA 的反复博弈相当有趣,也值得我们进一步深度观察。

本文来自微信公众号:旅界 (ID:tourismzonenews),作者:theodore 熙少