在 2025 年 10 月 21 日,OpenAI 的新品发布会中,奥特曼正式发布了首款 AI 浏览器——Atlas。

奥特曼是这么介绍这个新玩意的,「我们认为,人工智能代表了一个罕见的、十年一次的机会,可以重新思考浏览器是什么,以及如何最高效、愉快地使用网络。」

奥特曼补充道,「将世界上最好的人工智能助手置于浏览体验的核心,将改变我们在线完成工作的方式。」

可以肯定的是,浏览器作为用户接入互联网的主要入口,通过推出 AI 浏览器,OpenAI 试图重新定义用户与网络交互的方式,从被动的信息获取转向主动的任务执行。与其说 Atlas 是一个浏览器,不如说它是 OpenAI 的预告。OpenAI 正在转变身份,不再拘泥于提供基座大模型的 AI 工具提供商。

然而在惊喜过后我发现,Atlas 并没有和市面上那些成熟的 MCP 浏览器,比如 Comet 和 Neon,有多大差别,甚至在某些地方还有不足之处,OpenAI 更像是 「蹭了一下 AI 浏览器」 的热度。

01

从技术实现的角度来看,当前 AI 浏览器主要采用两种技术路径。视觉识别路径通过截图分析网页元素,延迟高、成本昂贵 (约 200 美元/月),错误率相对较高。

DOM 解析路径将网页元素转化为 AI 可读的结构化格式,任务成功率达 89.1%,成本降低 90%,能够解决动态网页适配问题。Atlas 更倾向于采用后者,而实际上绝大多数 AI 浏览器都是 DOM。

但是在设计上,Atlas 与现有 MCP 浏览器高度相似,几乎没有突破性创新。侧边栏 AI 助手设计方面,Atlas 的 「Ask ChatGPT」 侧边栏与 Comet 的 「Comet Assistant」、Opera Neon 的 「Neon Chat」 在交互逻辑上如出一辙,都是在浏览器右侧提供一个常驻的 AI 对话窗口。

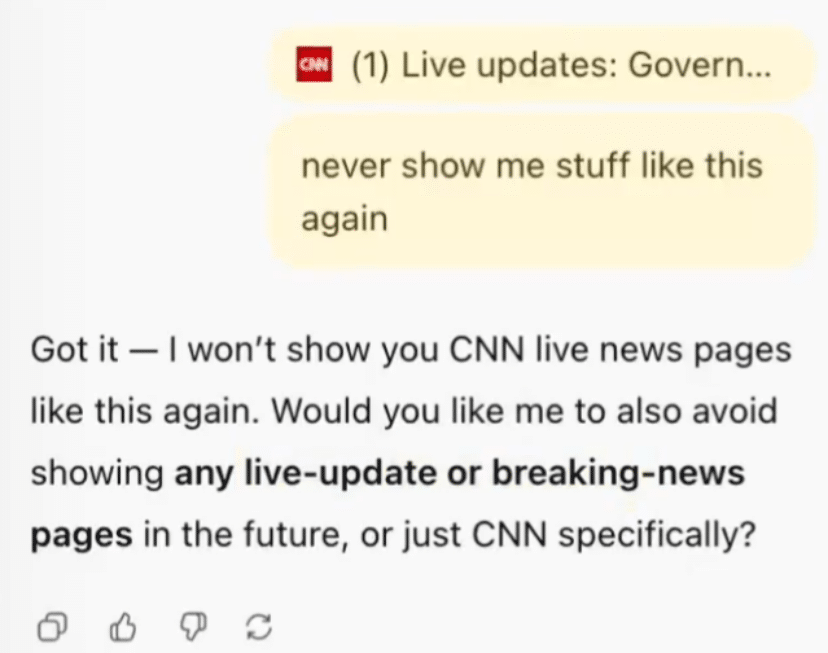

网页内容总结功能方面,Atlas 能总结网页内容,但 Comet、Opera Neon、甚至 Brave 的 Summarizer 都有相同功能,且在准确性和速度上并无明显差距。

分屏浏览模式也不是什么新鲜事。Atlas 宣传的 「无缝分屏体验」,实际上 Comet 在 2024 年 7 月推出时就已经实现。当用户点击搜索结果时,Comet 会自动在左侧显示网页,右侧保持 AI 对话窗口。更进一步的是,Comet 还支持多标签页同时分析,用户可以让 AI 同时处理多个网页的信息并进行交叉对比,这一点 Atlas 并未做到。

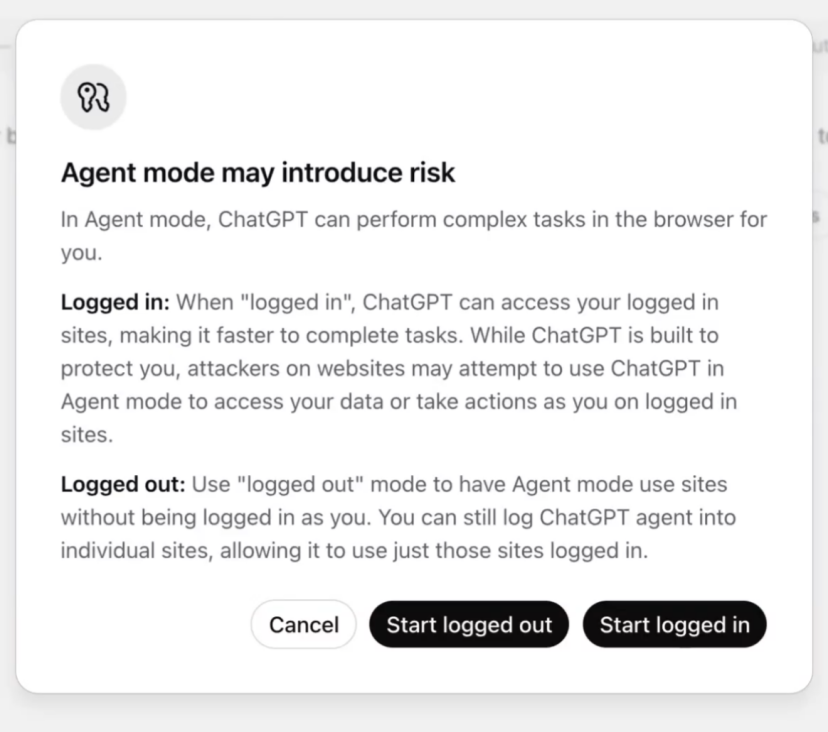

最重要的是 agent 方面,Atlas 的 agent 需要用户授权后才能执行操作,执行过程中会显示进度,用户可以随时暂停。这与 Opera Neon 的 「Neon Do」 功能完全一致,甚至 Opera Neon 还允许用户创建可重复使用的"Cards"来保存常用操作流程,这一点 Atlas 反而没有。

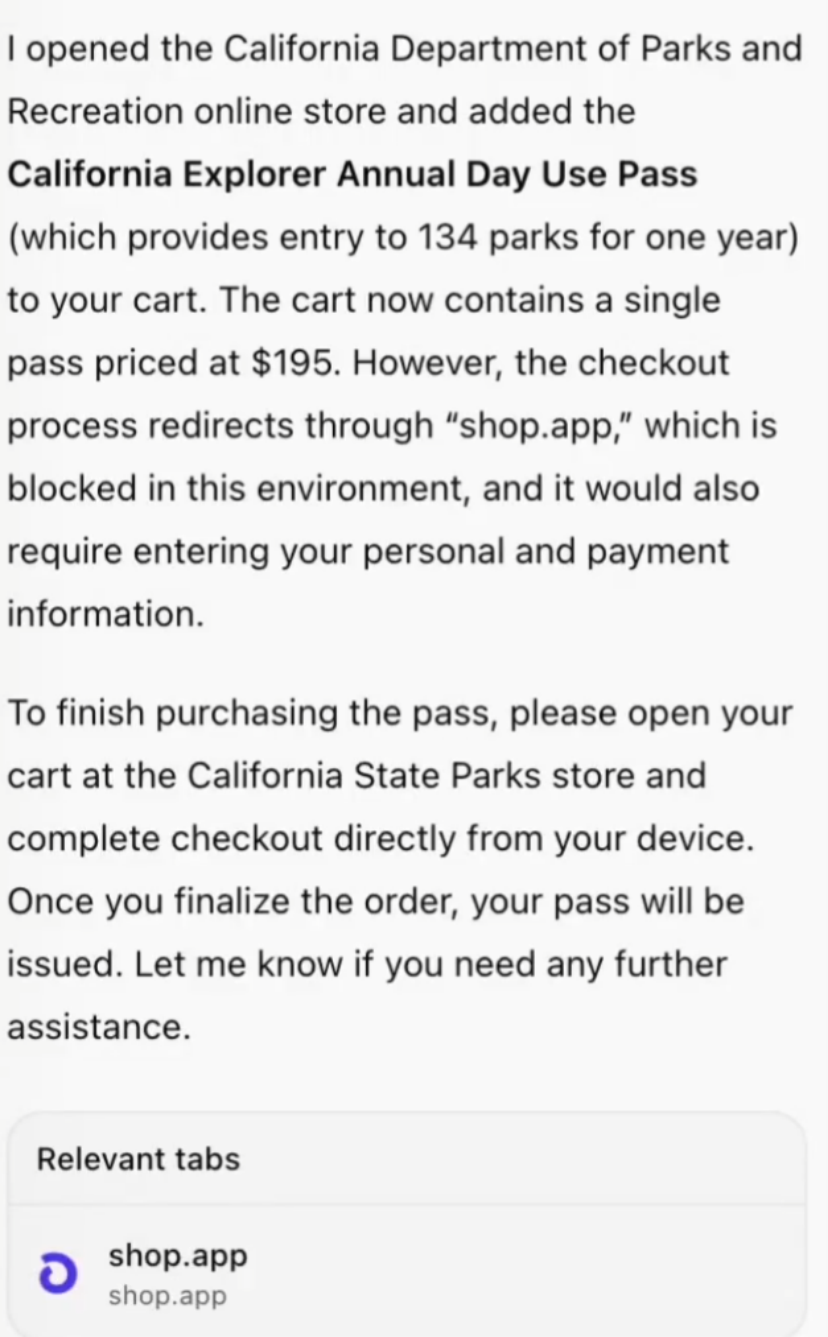

安全限制的相同性方面,在涉及敏感操作时,Atlas 与其他 MCP 浏览器面临完全相同的困境。无论是输入密码、确认支付、还是授权敏感权限,所有 MCP 浏览器都必须切换回手动模式。

技术架构的趋同方面,Atlas 基于 Chromium 内核,Comet、Opera Neon 同样基于 Chromium。在 DOM 解析、网页元素识别等底层技术上,各家浏览器采用的方案大同小异,并无革命性突破。

Atlas 在某些方面甚至落后于竞品。Comet 已经实现了完全免费 (免费用户有使用频率的限制),而 Atlas 的核心功能 agent 模式仅对付费用户开放 (Plus、Pro 用户)。

Opera Neon 提供了工具,可以帮助用户创建网站、游戏、视频等内容,Atlas 并无此类创作功能。Comet 的 「Background Assistant」 可以在后台同时处理多个任务,而 Atlas 的 agent 一次只能执行一个任务流程。在跨平台支持上,Atlas 目前仅支持 macOS,而 Comet 早已支持 Windows、macOS 和 Linux,移动端也在开发中。

虽然基于 Chromium 内核,但 Atlas 并不支持所有 Chrome 插件,这可能源于 macOS 系统限制。此外,部分网站如纽约时报阻止 Atlas 总结内容,而 CNN 等其他媒体网站运行正常。

02

浏览器是入口,它能将 AI 无缝集成到用户日常工作流,减少用户在不同应用间的切换,提高 AI 服务的使用频率和粘性。

诚然,比起网页,浏览器作为工具,更能建立直接的用户付费关系。但 Atlas 最先解决的应该是安全问题,在开启 agent 模式后会有一句话提示,存在风险,Atlas 的操作可能会导致用户丢失财产。

这个问题不仅是 Atlas 独有的,而是整个 MCP 浏览器生态都尚未解决的核心挑战。

Atlas 要解决的问题还有很多。当用户尝试让 Atlas 帮助在电商网站下单时,它能够帮助浏览商品、添加购物车,但到了输入支付密码的环节,系统会强制切换回手动模式,并弹出安全警告。

这与之前的 MCP 浏览器一样看起来很智能,但在关键时刻还是要靠人工。

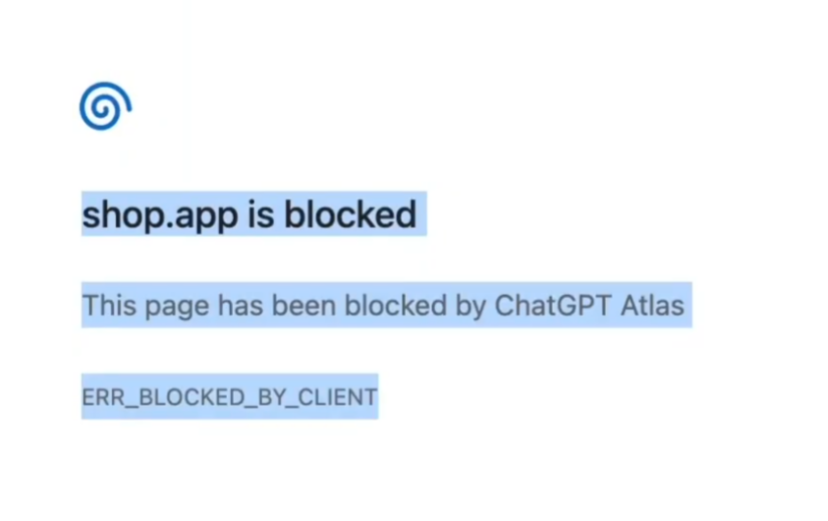

而且 Atlas 还有一些 BUG 需要解决,比如在访问网页的过程中,时不时就会出现 Atlas 阻挡了访问。但是当你要求 Atlas 重复该次操作的时候,网页就又能访问了。

OpenAI 表示这是一个技术上的失误,后续版本对这个情况进行了修正,但是截止目前为止,依然能碰上这样的问题。

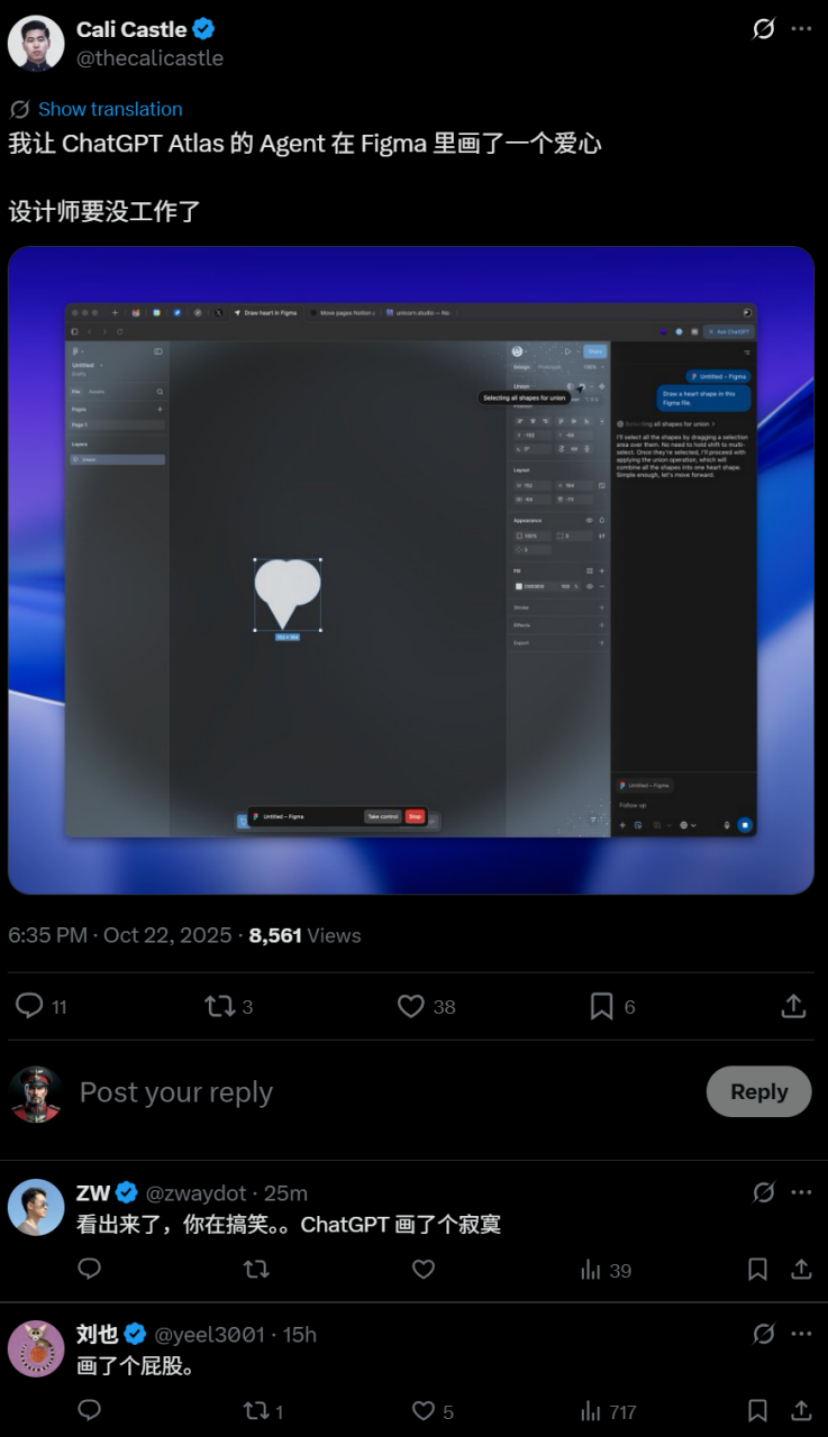

除了这些技术上的漏洞之外,Atlas 还有很多问题要处理。比如让它画个爱心,结果它却画了个歪曲的形状。

OpenAI 的短期目标包括扩展到 Windows、iOS、Android 平台、建立开发者生态支持第三方 AI 应用集成,以及最重要的,完善 Agent 模式功能提高任务执行成功率。

因为 Atlas 在奥特曼眼中,是 AGI 的主要界面。奥特曼多次在公开场合表达对浏览器领域的重视,甚至也调侃过,如果谷歌愿意出售 Chrome 浏览器,那他会毫不犹豫地买下来。

在奥特曼的设想中,未来的浏览器不再仅仅是网页展示工具,而将成为智能代理的载体,帮助用户完成越来越复杂的数字化任务。

随着互联网用户越来越依赖 AI,入口之争愈发激烈。

对 OpenAI 而言,成为用户通向互联网的主要入口,可能让该公司吸引更多流量。

这里面有着一套很清晰的商业逻辑。OpenAI 目前的主要收入来源是 ChatGPT 订阅服务和 API 调用费用。而 ChatGPT 目前拥有超过 8 亿用户,但其中付费用户占比不到 5%,大部分用户仍在使用免费版本。这意味着 OpenAI 需要找到新的变现途径。

浏览器可以为 OpenAI 提供多种商业可能性,比如广告。

当然,一旦谈到广告和搜索,OpenAI 就必须面对谷歌,要知道,Chrome 目前在全球拥有约 30 亿用户,并已整合谷歌自家的 AI 大模型 Gemini。

AI 浏览器的竞争不仅仅是技术层面的,更是生态系统的竞争。谁能建立起更完善的开发者生态,谁能吸引更多第三方工具接入,谁就能在竞争中占据优势。

MCP 协议的开放性为这种生态竞争提供了基础,但最终胜出的,将是那些能够提供最佳用户体验、最强 AI 能力、最完善隐私保护的产品。

03

Anthropic 于 2024 年 11 月推出 MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)作为一种以 Agent 和大模型为中心的开放标准通信协议,旨在简化与外部系统的集成架构和优化上下文传输的处理逻辑。

也正是因为 MCP 的问世,才有了如今这些名字不同,但本质上都大差不差的 AI 浏览器。

在 MCP 出现之前,AI 模型想要调用外部工具需要开发者为每个模型和工具单独编写交互逻辑,导致集成成本高,难以通用。MCP 最大的意义,就是通过标准化的系统架构,提供了统一的接口和协议,使得 AI 模型能够访问各种数据源和工具。

正是因为统一了不同大模型调用外部工具的标准,这才能让用户可以直接跟大模型对话,浏览器就会自动使用各种工具完成用户想要的操作。

MCP 生态也在快速扩张。截至 2025 年 10 月,已经有超过 200 个第三方开发者为 MCP 贡献了各类 Server,涵盖数据分析、文档处理、代码生成、图像编辑等多个领域。这种开放的生态模式让 AI 浏览器的功能扩展变得极为便捷,就像 Chrome 插件商店一样,但 MCP 的标准化程度更高,兼容性更好。

OpenAI 用的也是这个协议来开发 AI 浏览器。

但在这之上,OpenAI 做了对一个苹果智能 (Apple Intelligence)的特殊支持。

Atlas 里专门有个打开苹果智能的选项,打开后就可以通过本地的处理器来总结网页,而不是通过 ChatGPT 的服务器,同时还支持 Siri 唤醒。

用户可以获得无缝的跨应用体验,比如在浏览器中处理的信息可以自动同步到其他苹果应用中,或者利用 Siri 的语音交互能力来控制浏览器功能。

虽然更早的 M 系列处理器也可以使用 Atlas,但是 Atlas 仍然像是一个苹果 M5 的广告,而新版的 Mac Pro 使用的就是 M5。

苹果 M5 芯片于 2025 年 10 月 15 日正式发布,这款基于第三代 3 纳米制程打造的处理器在 AI 运算、图形性能及能效方面均实现重大提升。

M5 芯片采用新一代 10 核 GPU 架构,每核均配备 Neural Accelerator 神经加速器,使得基于 GPU 的 AI 工作负载处理速度大幅提升,峰值 GPU 计算性能达 M4 芯片的四倍有余。该 GPU 同时提供更强的图形处理能力及第三代光线追踪技术,综合图形性能较 M4 提升达 45%。

在 Atlas 发布的当日,作为竞争对手的谷歌股价大跌。盘中跌幅一度扩大至近 5%,最低触及 245 美元,最终收跌 2.21%。

不过实际上这和 Atlas 并没有太大的关联,相反这是由于谷歌自身的问题。

此前,谷歌 AI Studio 负责人 Logan Kilpatrick 在 X(原名推特)上宣布于 10 月 20 日发推预告,AI Studio 将迎来重大更新。

而就在此前,谷歌的下一代基座大模型 Gemini 3 在 KingBench 上刷榜。所以大家就觉得,谷歌会像 Gemini 2.5 预览版那样的策略一样,将 Gemini 3 性能最低的版本以预览版的形式发布在 AI Studio 上。

但结果就是,AI Studio 只是对开发流程进行了优化更新,让市场上所有期待全都落了空。

截止至发稿,谷歌并没有对 Atlas 进行回应。但是谷歌可能也无需太担心,因为在 Atlas 面前出现的 AI 浏览器有很多,但是依然阻碍不了 Chrome 占据全球约 3 分之 2 的市场。

更关键的是,Chrome 背后是谷歌庞大的服务生态。Gmail、Google Drive、Google Docs、YouTube 等服务与 Chrome 的无缝集成。当用户在 Chrome 中登录谷歌账号后,所有服务数据都能实现跨设备同步,这种便利性是 Atlas 目前无法提供的。

从开发者生态来看,Chrome Web Store 拥有超过 10 万个扩展程序,涵盖了从广告拦截、密码管理到开发工具、生产力增强等各个领域。这些扩展程序经过多年的迭代优化,已经成为许多用户日常工作不可或缺的一部分。

Atlas 虽然基于 Chromium 内核,但并不完全兼容 Chrome 插件,这意味着用户如果切换到 Atlas,将失去大量已经习惯使用的工具。对于那些依赖特定插件完成工作的用户来说,这是一个难以接受的代价。

性能和稳定性也是 Chrome 的重要优势。虽然 Chrome 因为占用内存较多而被用户调侃为 「内存杀手」,但是它的稳定性和兼容性是市面上最好的。

Atlas 作为一款刚刚发布的产品,在技术成熟度上与 Chrome 还有相当大的差距,前面提到的访问阻挡问题、操作失误等 BUG,都说明 Atlas 还需要大量时间来打磨产品。

Reddit 网友也普遍认为,Atlas 无法撼动 Chrome 的地位。

不过话又说回来了,Atlas 也会给谷歌一个新的思路,比如也给 Gemini 做一个 AI 浏览器。

从技术发展趋势来看,AI 浏览器代表了下一代互联网交互方式的发展方向。传统的搜索引擎模式正在被 AI 问答模式逐步取代,用户不再满足于获得一堆搜索结果,而是希望直接得到答案和解决方案。在这种趋势下,能够理解用户意图、主动完成任务的 AI 浏览器将具有明显的竞争优势。

对于普通用户而言,AI 浏览器也是一种全新的上网体验,只要你敢于承担 AI 浏览器带来的风险,比如浏览器误操作,导致资产和信息泄露等等。

从更长远的视角来看,AI 浏览器可能只是一个过渡形态。奥特曼设想的 AGI 界面,最终可能不是传统意义上的浏览器,而是一个能够理解用户意图、主动完成任务、无缝连接各种服务的智能代理系统。

本文来自微信公众号:直面 AI,作者:苗正