DeepSeek、Manus 过去三个月带来的狂潮,正改变全球 AI 产业过去三年既定路线。变局当前,亚马逊、微软、谷歌、阿里姿势各不相同

这三个月,中国大模型创业公司 DeepSeek、中国 AI 应用创业公司 Manus 引爆了市场情绪。

DeepSeek 论文称,「用 2048 张英伟达 H800 芯片和 558 万美元训练成本」 训练出了 DeepSeek-V3。这款模型和美国明星 AI 创业公司 OpenAI 旗下主力模型 GPT-4o 性能接近。

Manus 利用 Muti-Agent(多代理) 策略,制造出了一款 AI 原生应用。演示资料中,Manus 可以独立思考、计划并执行复杂任务。Muti-Agent 被认为是 2025 年 AI 应用发展方向。

DeepSeek、Manus 这两家公司不乏争议。市场对 DeepSeek 披露的算力规模、训练成本有所质疑。Manus 则被认为是 「套壳」 产品,缺乏真正的核心竞争壁垒。

无论如何,DeepSeek、Manus 都是大模型浪潮三年的里程碑。它们这三个月带来的狂潮意味着,拥有云业务大型的科技公司 (如亚马逊、微软、谷歌、阿里等) 未来三年的既定路径将被改变。

其一,过去三年大模型竞争重点是训练,这三个月正在转向推理。

过去三年,大模型竞争焦点是用万卡、十万卡训练高性能模型。但近一年,「Scaling law」(规模定律,模型性能由算力、模型、数据规模决定) 放缓。成倍的算力只能让模型性能提升 10%-20%。但得益于芯片、模型、算法优化,推理算力成本正以每年十倍的速度下降。

其二,过去三年 AI 应用处于萌芽期,但这三个月 AI 应用快速成长。

AI 应用消耗的是推理算力,受益者仍然是云厂商。过去三年,AI 应用落地主要障碍是推理算力成本偏高。随着推理算力下降,钉钉、飞书、WPS、美图秀秀这些老应用近三个月在加快叠加新的 AI 能力,Manus 这类 AI Agnet(代理) 为代表的原生 AI 应用也迅速爆发。

AI 应用爆发,算力消耗增长,变局正在来临。那么,全球四大云厂商——亚马逊、微软、谷歌、阿里,是如何面对这场狂潮的?

先吃下红利

云是大模型的基础设施,也是大模型最终受益者。随浪而跃,几大云厂过去三个月正在争相吃下 DeepSeek 带来的早期市场红利。

亚马逊云科技、阿里云、微软 Azure、谷歌云等云厂商先后迅速接入 DeepSeek。云厂商上架 DeepSeek 不难。DeepSeek-V3/R1 是开源的,任何人都能下载、部署、使用。客户使用时会消耗算力、数据,带动其他基础云产品 (计算、存储、网络、数据库等) 销售。

今年 2 月,多家国际、中国云厂商的一线销售透露,DeepSeek 走红后,大量客户在询问,DeepSeek 何时能上架。DeepSeek 近一个月快速带来了算力消耗和收入增长。

DeepSeek 带来了市场红利,但一些云厂商面对 DeepSeek 情绪复杂——犹豫、被动、摇摆的心态始终存在。根源是,它们始终面临一个问题——要如何面对第三方模型?

接入第三方大模型,会和自研模型直接竞争。一位中国云厂商销售坦言,大部分云厂商,原本最希望销售自家旗舰模型。过去,DeepSeek 等第三方产品无法得到官方推荐。销售人员通常会对客户说,自家模型表现最好。然而,自家模型公开测评得分与 DeepSeek-R1 差距很大。如今面对客户质疑,一线销售很难回答这个问题。

「丢了面子,得了里子」,另一位中国云厂商销售的判断是,接入 DeepSeek,既是被动防守,也是为了争取更多订单。他认为,「先吃下 DeepSeek 带来的市场红利,总比自家模型丢掉市场份额要好」。

亚马逊没有太多纠结,它的动作迅速且坚决。它是全球率先接入 DeepSeek 的云厂商。亚马逊还在后续两个月不断为客户提供使用 DeepSeek 的完整工具链。

1 月 30 日,亚马逊云科技 Marketplace 模型市场和 SageMaker 开发平台接入 DeepSeek。

2 月 24 日,亚马逊云科技 Marketplace 中国区上线硅基流动 (一家部署了 DeepSeek V3/R1 的平台服务商),中国用户可借此使用 DeepSeek。

3 月 11 日,亚马逊在 Amazon Bedrock 平台上架 DeepSeek-R1。这是中国市场首款上架 Bedrock 的大模型。 目前,亚马逊云科技是首个提供全托管版本并正式商用的海外云厂商。

入选 Bedrock 门槛并不低。亚马逊会评估全球范围内的大模型,严格筛选并最终上架。目前 Bedrock 只有十家模型厂商的产品,其中包括明星 AI 创业公司 Anthropic 旗下的 Claude 3.7 系列、Meta 旗下的 Llama 3 系列。

我们了解到,亚马逊云科技 2024 年曾试图寻找适合上架 Bedrock 的中国大模型,但无疾而终。DeepSeek-R1 技术领先,性能出众。亚马逊的客户,如丰田、思科等对它很感兴趣,这是它最终上架 Bedrock 的重要原因。

亚马逊 CEO 安迪·贾西 (Andy Jassy) 在 2024 年报电话会介绍,DeepSeek 训练技术令人印象深刻。它使用了强化学习技术,这比监督微调更有意思。

「上架」Bedrock,比 「接入」 更近一步。客户可以通过全托管、无服务器方式使用。这种体验如同一方产品,可以得到官方推荐和更多客户资源倾斜。1 月 30 日至今,亚马逊云科技已有数千名客户使用 Amazon Bedrock 的自定义模型导入功能部署了 DeepSeek-R1。

为什么要向第三方模型开放自己的资源?因为,在真实业务场景中,企业往往会用多模型。

每款模型都有擅长的领域,如文字、代码、图像。一位出海智能营销公司技术人士直言,他们公司业务中部署了十余款模型,包括阿里千问系列、Anthropic 的 Claude 系列、谷歌 Gemini 系列、DeepSeek 系列等。Claude 承担英语和小语种营销文案任务,千问负责中文营销文案任务,Gemini 被用于营销图片、视频生成。DeepSeek 目前还在测试阶段。

选定了模型的专业领域,还要面对 「不可能三角」——在成本、速度、性能三者之间权衡,最终找到适合自身业务的模型。

面对这些真实需求,亚马逊云科技的做法是,「Choice Matters」(选择大于一切)。 安迪·贾西曾对此解释,要给开发者自主选择的权利。使用模型时,拥有多种选择至关重要,因为 「永远不会出现一种工具在某个领域一统天下的情况」。

创新往往来自边缘。一位亚马逊云科技人士的观点是,DeepSeek 脱颖而出,说明顶尖 AI 模型不一定来自大家都期待的大公司,它可能来自任何人。亚马逊不会押注单一赢家,而是提供开放平台。只要模型足够好,就立刻上架 Bedrock,为客户提供多种选择。

为此,Bedrock 集成了包括亚马逊、Anthropic、Meta、DeepSeek 等十家大模型厂商的几十款精选模型。Bedrock 上的 Bedrock Marketplace 像是一个 「超市」,上架了 180 多款专业模型或行业模型。

云厂商简单接入 DeepSeek 是不够的。不同云平台的 DeepSeek,体验差距很大。因为,模型要经过适配、开发,最终才能使用。工具链是否完善,决定了 DeepSeek 是否好用。

以 DeepSeek-R1 为例,它并非完美。上述出海智能营销公司技术人士提到,DeepSeek-R1 参数规模到了史无前例的 6710 亿。这导致在测试中表现不稳定,还带来了高并发等问题,这些都需要反复调试。

DeepSeek-R1 创造力、想象力出众。随之而来的是,模型幻觉 (大模型生成不符合事实的内容) 率偏高。AI 创业公司 Vectara 用幻觉评估模型计算称,DeepSeek-R1 幻觉率为 14.3%。这是大部分头部模型厂商两年前的水平。

也就是说,大多数企业生产环境内,DeepSeek-R1 无法开箱即用。

如何让 DeepSeek 更好用?Bedrock 提供了完整的工具集,如 Agent、知识库、提示词管理、Guardrails(安全防护) 等功能。这可以让模型性能更强、更简单易用。

怎样控制 DeepSeek-R1 的幻觉?Bedrock 的 Guardrails 功能可以提供防护栏,阻止 85% 的有害内容,并借助自动推理检查防止模型幻觉带来的事实错误。

拿出更好的模型

DeepSeek 给科技公司带来了一轮红利,同时也带来了压力。反思的声音在一些企业内部诞生——为何 DeepSeek 没有最先出现在算力、资金、人才看似都更丰富的大厂?

一种解释是,大厂很难像 DeepSeek 集中精力做纯粹的技术研究。大厂需要商业化,面对未经验证的技术路线,不敢轻易投入资源。技术负责人也不敢拿公司资源、团队前途去赌更激进的技术路线。

过去三年,一些科技云厂商人士原本认为,大模型只是几个大厂的游戏,创业公司很难出头。DeepSeek 横空出世后,大厂技术团队面对它的心态很矛盾——一方面认为要学习借鉴它的技术特性;另一方面也不服输,认为它还不够好,自己家能够拿出更好的模型。

面对 DeepSeek 的技术创新,不同大厂应对策略不同。

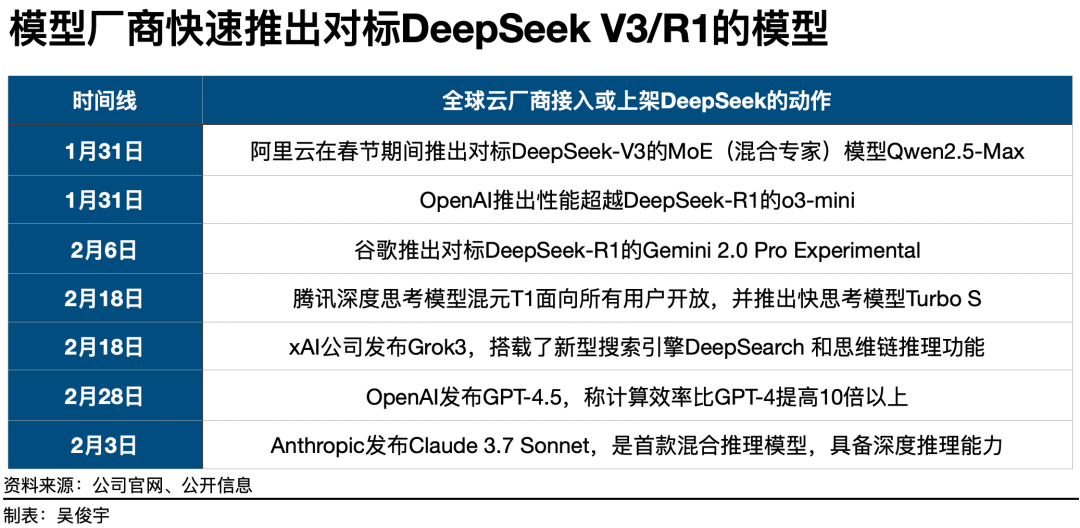

落后者迅速追赶,阿里在春节期间发布了对标 DeepSeek-V3 的 Qwen2.5-Max。领先者观望后立刻反制,微软和 OpenAI 拿出了性能更强的 o3-mini 和 GPT-4.5。亚马逊则考虑,如何用好现有的模型,让它们在客户业务场景中发挥最大潜力。

DeepSeek-R1 诞生后,直接逼迫大厂要迅速拿出更好的模型。大厂并非没有技术储备。随后不到一个月,阿里、谷歌等厂商均跟进推出了对标 DeepSeek 的产品。

「几个大厂不紧不慢地赛跑。现在,赛道上突然横插进一匹黑马」,一位中国科技公司大模型领头人形容,这三个月 DeepSeek-R1 正在倒逼他们重拾紧迫感。他的团队对 DeepSeek-R1 迅速参考借鉴后,在 2 月末上线了自研的推理模型。他承认,这款模型是 「赶鸭子上架」,整个训练周期不到两周,甚至没有经过反复测试就上线了。

微软和 AI 创业公司 OpenAI 相对从容。微软和它投资的 OpenAI 依旧手握优势。OpenAI 的 GPT 系列仍保持 3 个至 6 个月性能领先。因此,面对 DeepSeek,OpenAI 动作并不多。

今年 1 月发布的 DeepSeek-R1,性能接近 OpenAI 去年 9 月发布的 GPT-o1。今年 2 月,OpenAI 发布了迭代后的 GPT-o3-mini,这款模型的性能领先优势很大。

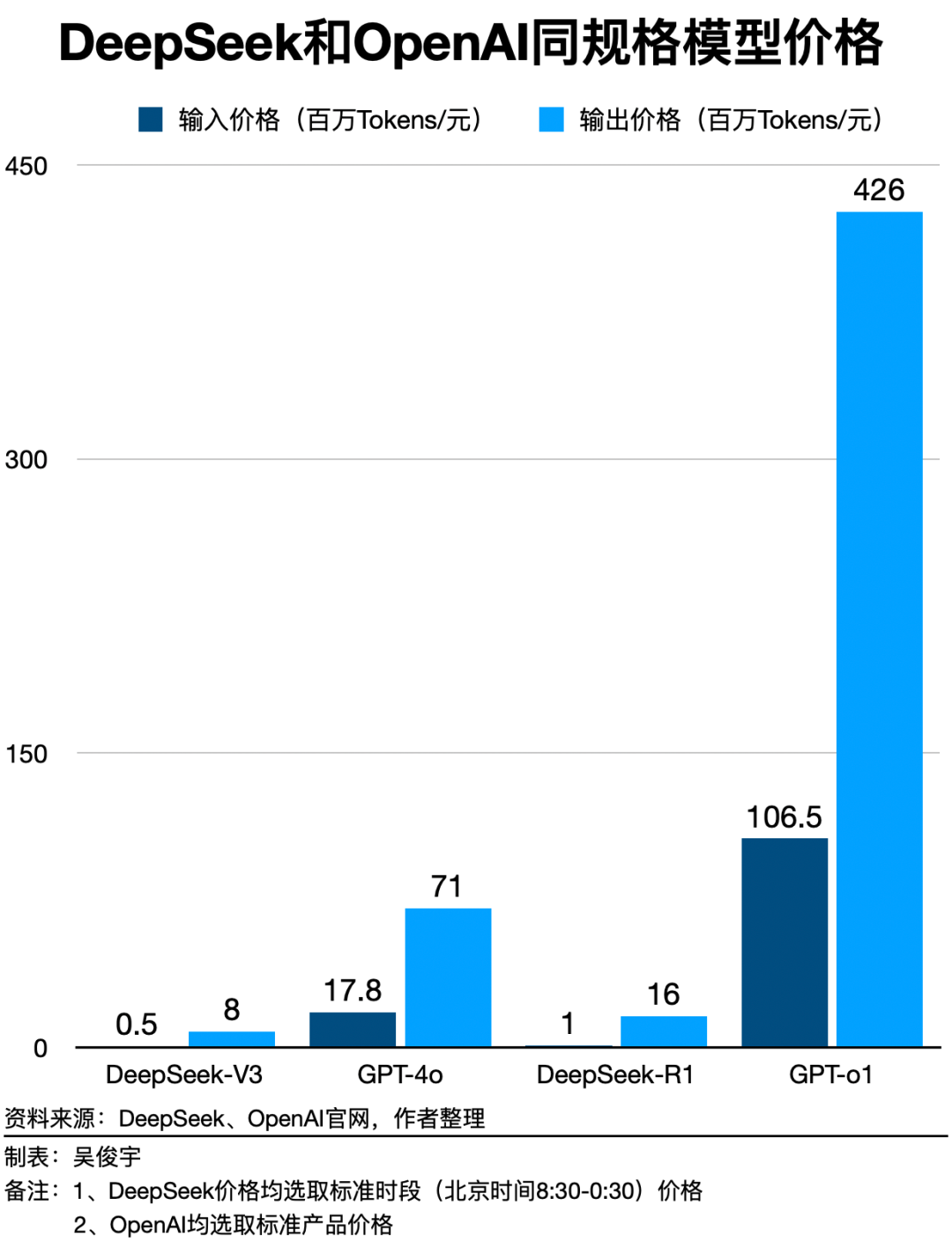

不过,OpenAI 被诟病的并不是模型性能,而是态度和价格——它的模型闭源,不提供推理思维链,定价也过高。奥尔特曼今年 1 月末曾称,DeepSeek 能以低价算力提供这样的服务令人惊讶。他表示推迟了部分产品的发布。然而,今年 3 月 GPT-4.5 发布后,外界再次质疑它价格太贵且缺乏诚意。

一些技术人士认为,DeepSeek 为行业带来了贡献,但要客观看待——V3/R1 性能并非断崖式领先,它们仍然存在短板,它距离落地还有一段距离。

一位中国大模型创业公司人士评价,字节豆包、阿里通义的大语言模型和 DeepSeek-R1 相差只有 1 个-3 个月。DeepSeek 拥有一定的成本/性能优势,但随时可能会被复制、追赶或超越。对客户来说,DeepSeek 是偏科生,目前只有语言模型 (只能输入/输出文字),没有图像、音频、视频等多模态模型。比如,工业制造中图像、视觉模型是刚需。

「DeepSeek-R1 想进入客户业务场景,必须挤掉已经部署的模型,但这非常难」,上述出海智能营销公司技术人士直言,他们现在无法做这个决定。因为 DeepSeek-R1 吞吐效率偏低、幻觉率偏高。这会影响客户口碑。

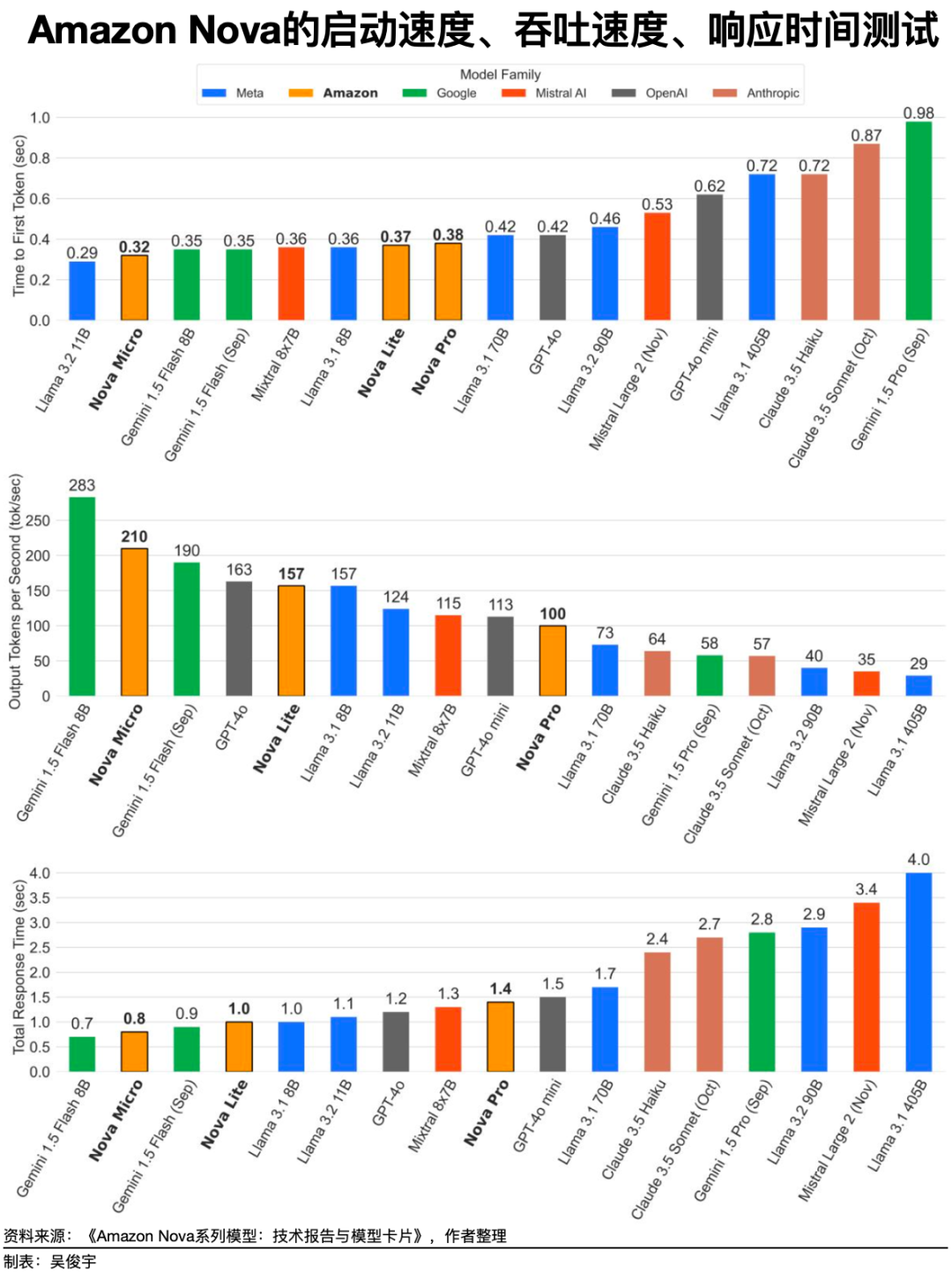

和很多模型厂商追求更强的模型性能、更高的评测跑分不同,亚马逊更关注模型实际业务表现:如响应速度、吞吐效率、安全可靠。

一位科技公司算法负责人的观点是,基准测试、评测跑分、语言表达华丽不能完全代表模型实际能力。「高分低能」 是常见现象,因为模型厂商可以通过刷基准测试题库的方式取得高分。一些模型纸面性能很强,但企业实际使用时,受制于响应速度、吞吐效率等问题,难以扛住业务洪流。越是深入业务,「好模型」 的标准就变得越多维。

这是亚马逊和它投资的 AI 创业公司 Anthropic 所擅长的。

一位亚马逊云科技中国区管理层 2024 年 12 月曾表示,安迪·贾西一直坚持 「Practical AI」(实用/可用的人工智能) 这个观念。这也是亚马逊做大模型的逻辑。亚马逊没有一个研究院性质的组织,而是把 AI 能力分散在各个业务线。目的是让自家模型经过业务检验,实现 「eat your own dog food」(使用自家生产的产品)。

Anthropic 2 月末推出 Claude 3.7 Sonnet 系列推理模型。Claude 系列不能只看评测跑分,它的工程、代码能力一直远超其他模型。一位测试过多款模型的一线工程师认为,DeepSeek 擅长风格化表达,对大众用户来说,这很惊艳。但对工程师来说,代码准确率更重要,Claude 表现更稳定、靠谱。

亚马逊云科技去年 12 月推出旗下自研家族模型 Amazon Nova。Nova 包括四个基础版本 (Micro、Lite、Pro、Premier),以及图像模型 Nova Canvas、视频模型 Nova Reel。Nova 是亚马逊自研模型,却仍要和 Anthropic、DeepSeek 等模型同台竞争,接受客户考验。

目前,Nova 系列主打卖点是,便宜、好用、安全,以及多模态。上述亚马逊云科技中国区一线销售人员表示,Nova 已有大量客户。它和 Claude 系列错位布局,Claude 定位高端,Nova 价格更低。

亚马逊发布过一份 《Amazon Nova 系列模型:技术报告与模型卡片》 的论文。这份论文和 OpenAI、DeepSeek 的技术论文强调技术优势不同,它更强调实际业务场景的测试。

上述论文内容显示,Nova 的启动速度、吞吐效率、响应时间表现均位居前列。Nova 在软件工程、财务分析等职业专业测试中,同样表现出众。为保障信息安全,亚马逊聘请了包括德勤等多家外部机构,组成专家团队定期进行 「红队演习」。他们会针对 300 多类违禁、攻击内容进行对抗测试,以此提升 Nova 的安全能力。

投入更多算力

随着模型加速落地,AI 应用爆发,加大算力投入已是大势所趋。

这三个月,算力需求的未来走势一度引发争论。根据 DeepSeek 披露的信息,似乎不需要万枚、十万枚高端 AI 芯片,也能做出效果不错、成本低廉的模型。

这在三个月前引发了市场担忧。投资者一度以为,这会戳破泡沫,减少算力需求。受此影响,1 月 27 日英伟达股价下跌约 17%,市值蒸发近 6000 亿美元,创下美国股市历史上最大单日市值跌幅纪录。

乐观预期很快又占据主流。主流判断是,单位算力成本下降反而会激发更多需求。AI 应用将因此爆发,进而加大算力消耗量。

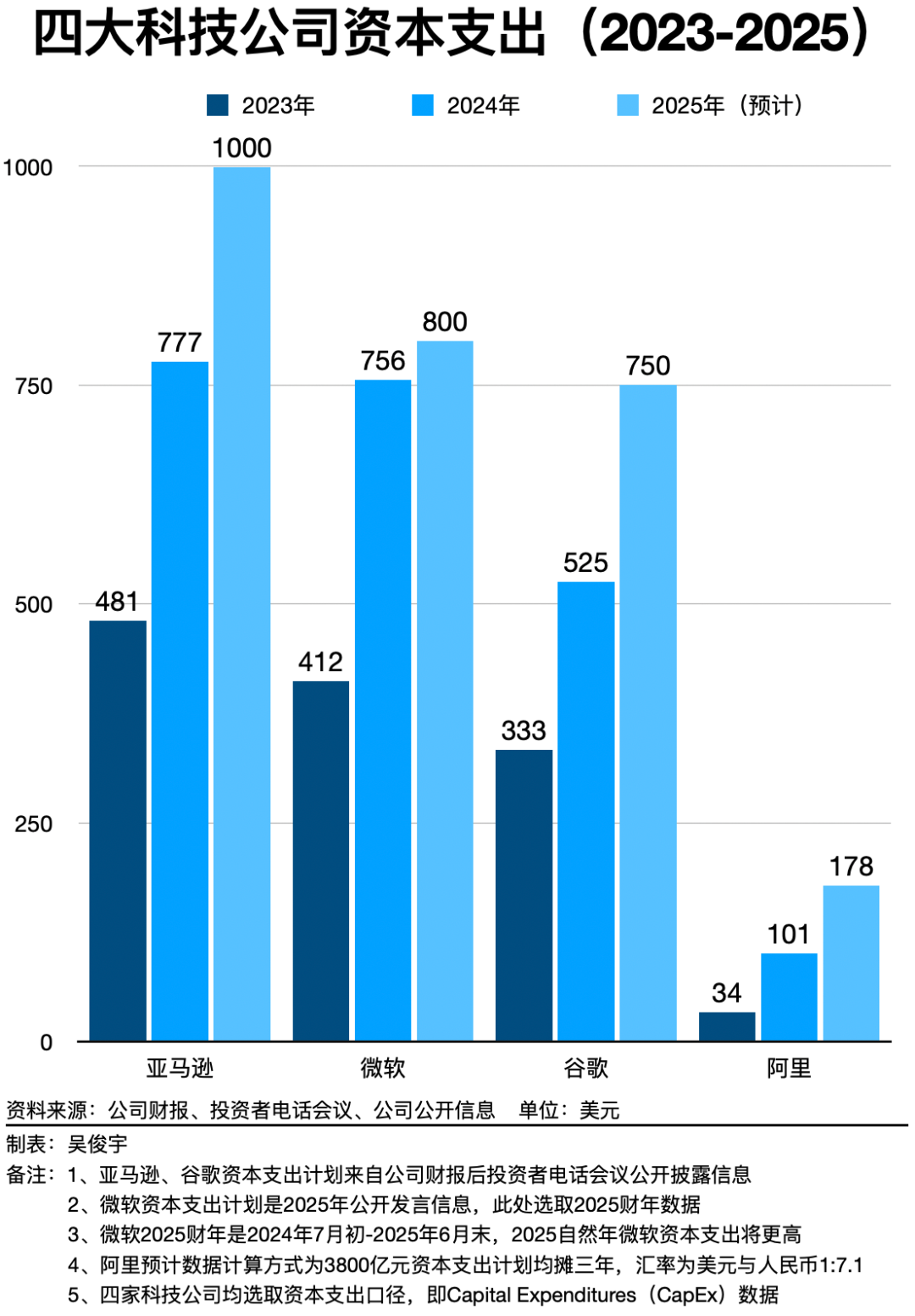

2 月后,中美四家大型科技公司 (亚马逊、微软、谷歌、阿里) 均公布了 2025 年资本支出计划——它们并未减少算力投资,反而在加码算力投入。

科技公司算力投资,会在资本支出中体现。科技公司每年至少 60% 以上的资本支出被用于投资算力,如采购芯片、服务器、存储和网络设备、租赁土地、建设数据中心。

2024 年,四家科技公司资本支出均达到历史顶点(详见 《DeepSeek 将拉低算力总需求?美国科技四巨头今年算力投资不减》)。2025 年,四家科技公司资本支出仍将高速增长。

目前,资本支出计划规模最大的是亚马逊。安迪·贾西甚至在 2024 年报电话会中向投资者保证这笔支出值得,称这是 「千载难逢的商业机会。」

最新财报电话会显示,亚马逊计划 2025 年投入 1000 亿美元资本支出,增速接近 30%,主要用于云业务。微软计划 2025 财年 (2024 年 7 月初-2025 年 6 月末) 资本支出 800 亿美元,2025 年资本支出将环比增加。谷歌计划在 2025 年投入 750 亿美元资本支出,增速将超过 40%。阿里宣布,未来三年将投入超过 3800 亿元 (约合 535 亿美元,以美元和人民币汇率 1:7.1 计算),用于云和 AI 硬件基础设施,总额超过去十年总和。

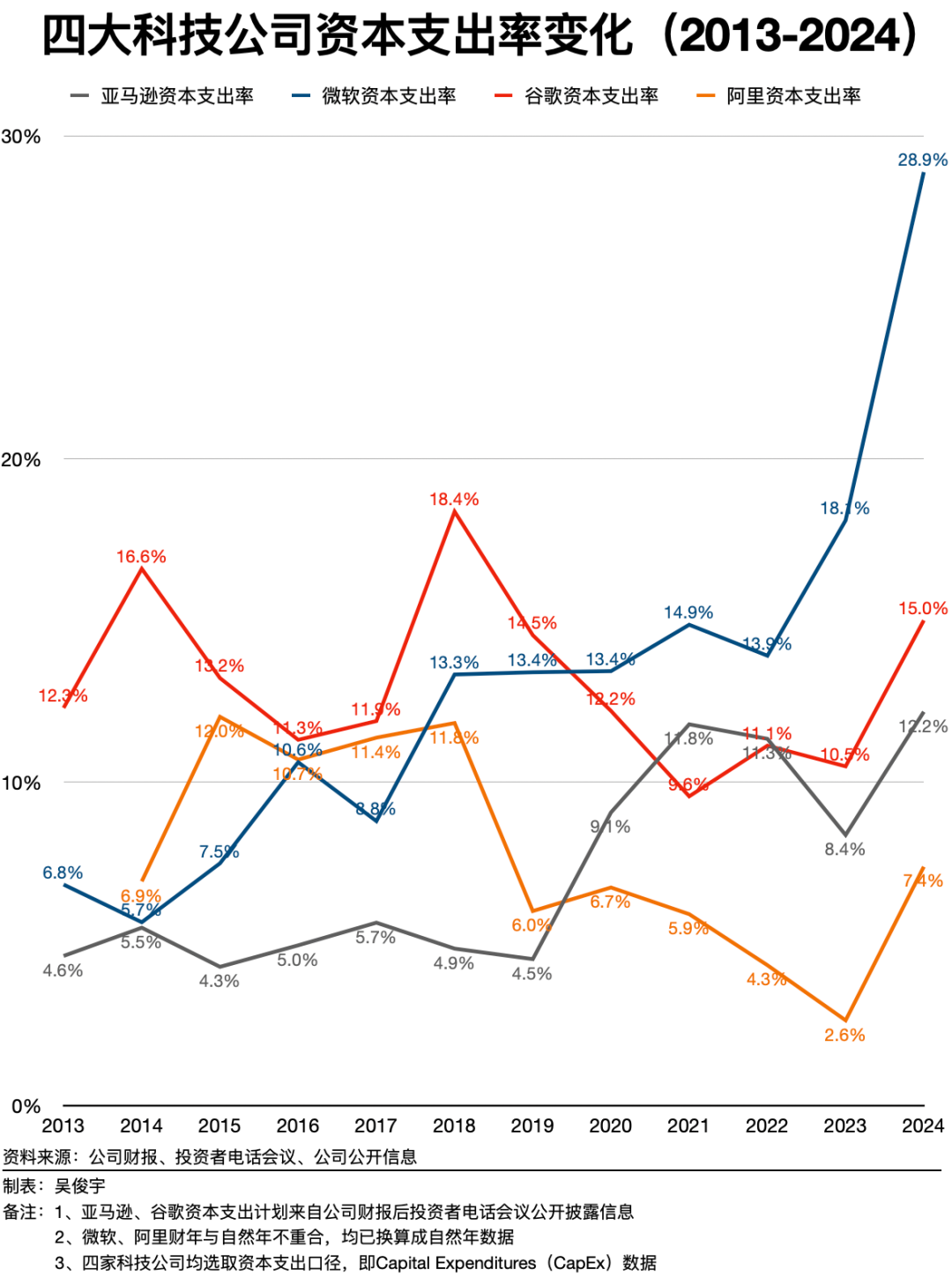

对不同公司来说,巨额资本支出带来的压力不尽相同。资本支出率可以侧面反映问题。

科技公司巨额资本支出采购芯片、服务器等算力设备后,会转化为固定资产。这些固定资产折旧摊销时长一般为五年,计入每年的折旧摊销成本,影响未来五年的净利润。

资本支出率越低,理论上带来的财务压力越小。亚马逊、微软、谷歌、阿里 2024 年资本支出率分别是 12.2%、28.9%、15.0%、7.4%。目前,亚马逊资本支出率偏低,它的资本支出对未来几年的利润影响有限,算力投资是可持续的。微软明显偏高,这对利润影响相对更大,它不可能长期维持高强度的算力投资。

为什么即使面临种种不确定因素,亚马逊、微软、谷歌、阿里仍要加大算力投入?

其一,它们 「钱袋子」 仍是富余的,净利润、现金流能支撑短期高强度算力投资。

其二,短期砸钱买算力对利润影响不大,还能通过延长部分服务器、网络设备使用时长调节利润。

其三,过去两年的巨额投资产生了实际回报,「云+AI」 收入、利润在增长。这进一步刺激了算力投资。

事实上,「宁可多投不可错过」 是大型科技公司高强度投资算力的重要心态。

多位中国科技公司战略规划人士今年 2 月告诉我们,加大投资才能在竞争中拥有更高胜率。科技公司不能让净利润、现金流躺在账面,必须投资未来。多买算力,有浪费的可能。但如果不投,一定会错失未来。

上述中国科技公司算法负责人透露,他所在公司综合考虑算力资源储备、市场未来用量、模型成本下降等因素判断,2027 年每天推理算力的消耗量将增长 100 倍以上。因此,拉到十年长周期看,算力需求不会减少,只会螺旋上升。

既然未来 1 年-2 年必须加大算力投资。那么,要如何更经济、高效地投资算力?亚马逊的做法是,自研芯片,且自研芯片采购比例比其他公司更高。

目前亚马逊全球新增算力的一半以上都是基于 Arm 架构 Graviton 系列芯片,数量已超过 x86 系列芯片 (主要生产企业包括英特尔、AMD)。未来 AI 训练/推理自研芯片的采购比例也将提升。

一位芯片技术人士的观点是,自研芯片采购量足够大,成本足够低时,可以摊薄研发成本,进而得到更有性价比的算力。这也是亚马逊的优势所在。