孟晓苏

2025 年 7 月 7 日

198 9-1991 年,日本社会在房价急剧上涨形成 「房地产泡沫」 面前惊恐不安,「主动刺破泡沫」 的主张占了上峰。1991 年起日本央行通过连续加息,触发了楼市崩盘。泡沫破裂后日本政府又实施了加重税负、加速 「法拍」 等反向政策,与负面舆情相互强化形成恶性循环。日本房地产从 1991 年起持续低迷了约 22 年,最低时东京房价不足历史峰值的一半,日本制造业也因需求减退而陷入困境,股票市场长期处于低谷,日本经济陷入 「失去的二十年」。

自 2013 年起日本房价逐渐走出低迷,其触发点是 「安倍经济学」 的金融宽松政策,以及东京申奥成功带来的建设需求。截至 2025 年日本房价已连续上涨了 12 年,推动日经指数连创新高,年轻人对经济发展建立了信心。

研究日本的经验,对当前我国房地产市场的政策制定与舆情引导,有着一定的借鉴意义。

一、舆论共识与政策转向的背景

1985 年 「广场协议」 签订后,日本企业凭借大幅升值的日元去美国收购不动产,日本国内房价猛涨,泡沫急剧扩大,日本房地产市场进入前所未有的狂热状态,催生了一场巨大的资产泡沫。那时报纸杂志充斥着 「日本第一」、「买下美国」 等民族主义情绪高涨的报道,进一步强化了民众对经济实力的过度自信,银行甚至接受土地作为唯一抵押品无限制放贷。198 9 年日本三菱地所斥资收购纽约洛克菲勒中心的交易,被欧美媒体渲染为 「日本威胁论」 的象征,而在日本国内则被吹捧为国家崛起的标志。这种舆论环境使任何质疑泡沫风险的声音都被边缘化,一度形成了全社会对房地产投机行为的集体盲从。

1990 年美国进入房地产周期性衰退,房价急剧下跌,到美国购买不动产的日本企业都折损了一半以上,同时造成日本国内地价与房价下跌。这又在日本社会催生了谴责 「房地产泡沫」 的呼声。在社会共识的急剧转向中,日本媒体起到了推波助澜的作用。舆论将房地产业描述为 「吞噬实体经济的癌变组织」。主流报刊如 《朝日新闻》 则带头批判房地产 「抽干了制造业的血液」,将 「产业空心化」 归咎于房地产。社会活动家甚至发起 「反不动产运动」,称炒房者为 「国贼」,要求政府对持有空置房屋者征收 「惩罚性重税」。日本舆论还推出一种 「地产崩溃后资金流向制造业是好事」 的说法,1992 年 《读卖新闻》 社论提出著名的 「鲸落理论」,称 「房地产泡沫如病入膏肓的巨鲸,沉没才能滋养实业之海」,此言被人称为 「一鲸落、万物生」。现实情况恰与之相反,房地产低迷后所谓 「万物生」 从没有出现过,日本制造业投资反而萎缩了 28%,创新研发停滞了 10 年之久。

媒体合力推动起要求政府 「主动刺破房地产泡沫」 的强大舆论共识。这种共识主要源于两个关键认知:首先,日本主流经济学家普遍认为资产价格已严重偏离经济基本面,东京皇居地块的理论价值一度超过整个加利福尼亚州,这种明显荒谬的估值引发了广泛担忧。其次,社会舆论普遍认为泡沫经济加剧了社会不公,年轻家庭被排除在住房市场之外,引发代际矛盾日益尖锐。

面对着社会上 「刺破泡沫」 的强大呼声,日本政府内部就如何应对产生了严重分歧。以大藏省为代表的保守派主张立即采取紧缩政策,防止泡沫进一步扩大;而通产省等部门则担忧激进政策可能导致经济硬着陆。最终,在舆论压力下,「主动刺破」 派占据上风。这一决策背后的理论依据是:通过渐进式紧缩让泡沫缓慢释放,比自然破裂的冲击更可控。然而后来的事实证明,这一判断严重低估了泡沫经济的复杂性和金融系统的脆弱性。

二、「主动刺破泡沫」 的政策操作与市场反应

198 9 年 5 月,日本银行在国内外舆论压力下启动了著名的 「泡沫挤破」 操作,这一系列政策调整被证明是压垮日本房地产市场的最后一根稻草。当时的政策制定者完全忽视了经济已经对低利率环境产生深度依赖的现实,也低估了信贷紧缩可能引发的连锁反应。日本央行采取了双重紧缩策略:一方面,在 198 9 年 5 月至 1990 年 8 月间连续五次上调贴现率,从 2.5% 飙升至 6.0%,远超市场预期;另一方面,1990 年 3 月引入 「不动产融资总量规制」,直接限制银行对房地产领域的信贷投放,切断开发商的资金链。

这些政策出台后,市场反应迅速而惨烈。日经 225 指数率先崩盘,从 198 9 年末的 38,915 点历史高位暴跌至 1990 年 10 月的 20,000 点以下,短短 10 个月内跌幅近 50%。股市崩盘迅速传导至房地产市场,1991 年东京圈商业地价出现断崖式下跌,单年跌幅达 15%,彻底逆转了持续 36 年的上涨趋势。更为致命的是,信贷紧缩导致开发商的资金链断裂,大量在建项目烂尾,形成 「半拉子工程」 遍布城市景观的独特现象。

日本央行选择此时强力紧缩,在时机把握上存在严重失误。1987 年全球股灾后,日本应美国要求推迟加息以稳定国际金融市场,导致错过了最佳政策调整窗口。到 198 9 年,泡沫已经渗透到经济的各个角落,此时采取激进紧缩无异于对重病患者实施 「休克疗法」,是会致死的。日本央行政策委员会成员后来在回忆录中承认:「我们高估了经济的承受能力,也低估了资产价格下跌的自我强化效应。」

政策操作的技术层面同样存在严重问题。日本央行在加息节奏把控上过于激进,短短 18 个月内加息 350 个基点,且未对商业银行提供足够的过渡期。同时,货币政策和宏观审慎政策同时发力,造成政策叠加效应远超预期。日本银行体系因 「窗口指导」 传统而对央行指令高度敏感,一旦政策转向,银行便全面收缩房地产信贷,甚至对优质客户也大幅提高授信标准。

1991 年楼市泡沫破裂后,日本政府的危机应对更是雪上加霜。当市场最需要流动性支持时,日本大藏省反而在 1992 年推出两项加重市场负担的税制:地价税 (0.3% 的持有税) 和特别土地保有税,同时将短期交易所得税率提高至 10%。这些措施本意是抑制投机,但在市场自由落体阶段推出病实施,直接导致持有成本激增,迫使更多投资者恐慌性抛售。东京大学教授吉川洋的研究指出,1992 年新增税收政策相当于在经济衰退期实施财政紧缩,与凯恩斯主义的经济危机应对原则完全背道而驰。

三、日本政府在危机应对上的逆向操作

房地产市场崩盘后,日本政府不仅未能及时调整政策方向,反而实施了一系列与救市逻辑相悖的逆向操作,加剧了危机蔓延。这些政策失误主要体现在税收政策、「法拍房」 处置和金融救助三个关键领域,形成了相互强化的恶性循环。

1、加重税负的致命决策

1992 年,当日本房地产市场已明显进入下行通道时,大藏省却执意推出两项加重市场负担的税制:地价税 (0.3% 的固定资产税附加) 和特别土地保有税,同时将短期交易所得税率提高至 10%。这一决策背后的理论依据是抑制土地投机,但在市场自由落体阶段实施,效果适得其反。地价税显著增加了土地持有成本,迫使大量企业及个人投资者为避免持续亏损而选择抛售资产。特别值得注意的是,日本税制规定不动产损失不能抵扣其他收入,这一特点进一步放大了抛售压力。

税收政策的设计缺陷还体现在区域差异化的缺失。政策制定者未考虑东京、大阪等泡沫严重地区与地方城市的市场差异,实施全国 「一刀切」 的税率标准。结果 1992-2000 年间,六大主要城市住宅地价暴跌 65%,而中小城市仅下跌 19%。这种区域失衡导致泡沫重灾区的恢复更加困难,形成地域性经济衰退的恶性循环。

2、「法拍房」 泛滥与价格预期的崩塌

日本金融机构在泡沫破裂后的处置方式,意外造成了 「法拍房」 危机。按照日本 《民事执行法》,银行可通过简易程序快速处置违约抵押房产。1991-1995 年间,随着企业破产率上升和失业潮蔓延,全国 「法拍房」 数量激增 300%,仅 1993 年东京地区就有超过 2 万套住宅进入法拍程序。

这些 「法拍房」 形成了致命的 「边际定价」 机制。它让价格发现功能扭曲,「法拍房」 成交价往往比市场价低 30%-50%,成为区域房价新基准,随后向购买者预期传导,每次低价成交都强化市场的看跌预期,买家持币观望,最后形成 「负财富效应」。房产贬值导致企业及个人资产负债表恶化,进一步抑制了居民需求。

日本法院系统对此危机反应迟缓,直到 1998 年才修订 《民事执行法》,引入 「自我拍卖」 制度,允许债务人在流拍后保留房产,但此时市场信心已被彻底摧毁了。

3、金融救助的方向性偏差

日本政府的金融救助政策存在严重的方向性偏差,主要体现为三方面问题:首先是救助对象错配,优先救助银行而非实体企业或家庭;其次是风险分担机制缺失,日本要求房贷违约者承担全额债务,与美国 「无追索权贷款」 形成鲜明对比;第三是坏账处置拖延,1990-1996 年银行不良率被系统性低估,直到 2001 年才达峰 8.4%,2005 年降至 2.4%,耗时 15 年。

1998 年出台的 《金融再生法》 虽然建立了金融机构破产框架,但实际执行中仍以 「护送船团方式」(不让任何一家机构掉队) 为主。2003 年对理索纳银行的注资案例最为典型:政府注入 2 万亿日元公共资金使其资本充足率达 10% 以上,却未要求银行对房地产贷款进行大规模重组。这种 「保机构不保市场」 的救助逻辑,使银行体系虽得保全,但实体经济失血严重。

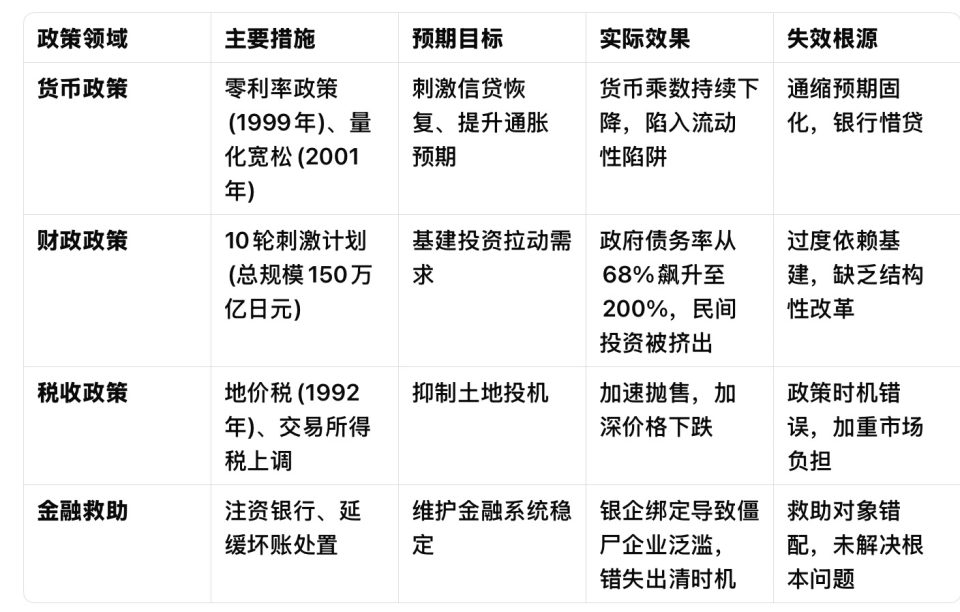

表:1991-2012 年日本救市政策与效果的背离

四、救市延误与舆情恶化的循环

日本政府在房地产危机应对中,最致命的失误是救市政策的严重延误。从 1991 年泡沫破裂到 1998 年推出首轮系统性救市方案,时间跨度长达 7 年之久。这种延误不仅源于决策机制僵化,更受制于社会舆情的影响,与舆情剧烈的前后变化形成相互强化的恶性循环。

1、舆论转向与政策瘫痪

泡沫破裂后,日本社会舆论发生了 180 度逆转,从之前的呼吁 「主动刺破泡沫」 转向对政府和银行的集体声讨。舆情剧变源于两大因素:一方面媒体大量报道银行违规放贷、政治家与地产商利益输送等丑闻,激发民众愤怒情绪;另一方面,普通家庭因房价暴跌承受巨额损失,而政府救助对象却仅限于金融机构,引发社会强烈的不公感。

这个阶段的日本舆情群情激愤,众口汹涌,各种谴责与抵制声浪让政府无所适从。在 1995 年日本政府 《经济白皮书》 首次承认 「泡沫经济后遗症」 时,公众不满已达顶点。这种舆论环境下,任何针对房地产市场的救助政策都会遭遇政治阻力:普通纳税人反对使用公共资金救助投机者;在野党将房地产危机作为攻击自民党执政失误的利器;非都市地区居民反对将有限财政资源投向东京、大阪等泡沫重灾区;1996 年桥本内阁试图推出购房减税政策时,遭到舆论强烈抵制而被迫缩水,最终效果微乎其微。

2、「法拍房」 危机与价格螺旋

「法拍房」 在这一时期成为压垮市场的核心变量。1991-2000 年间,日本六大主要城市住宅用地价格累计下跌 55%,其中法拍房交易形成的 「边际价格」 起到决定性作用。这种价格形成机制具有自我强化的特性:

银行风险厌恶→提高贷款门槛→刚需购房者被挤出市场

需求减少→正常交易萎缩→「法拍房」 占交易总量比升至 40%(1995 年)

「法拍房」 低价成交→成为区域定价新基准→银行抵押品价值重估

抵押品贬值→银行资本充足率下降→进一步收紧信贷 (回到第 1 步)

这种恶性循环直到 2003 年才被部分打破,此时东京都心 23 区平均地价已跌至峰值期的 25%,数千万家庭沦为 「负资产」 群体。

五、转折点:安倍 「三支箭」 的破局尝试

日本房地产政策真正转向直到 2013 年安倍经济学 「三支箭」 才实现,距离泡沫破裂已过去 22 年。这一轮政策调整吸取了前期教训,在多方面实现突破:

货币政策颠覆性创新:量化质化宽松 (QQE) 规模空前,日本央行资产负债表从 2012 年 140 万亿日元膨胀至 2020 年 700 万亿日元,占 GDP 比重超 130%。同时明确设定 2% 通胀目标,通过购买 ETF 等风险资产打破通缩预期;

财政政策结构性调整:将购房补贴从 30 万日元提高至 100 万日元,延长房贷利息抵税政策。2013-2019 年,日本新建公寓销售套数增长 37%;

结构性改革精准施策:2015 年修订 《城市再生特别措施法》,允许东京核心区容积率提升 50%,激活城市更新。同时通过 「女性经济学」 提升双职工家庭收入,东京此类家庭平均收入从 2008 年 740 万日元增至 2021 年 1019 万日元。

尽管这些政策最终促成 2013 年后日本房价的企稳回升,但错失的二十年已造成永久性损失。六大主要城市住宅地价直到 2023 年才恢复至 1991 年峰值的 50%,而日本实际 GDP 在这三十年间几乎零增长。

六、日本的经验教训对我国的启示

日本房地产崩盘的惨痛历程为各国提供了深刻的政策教训。尤其在中国面临类似挑战的当下,这一历史镜鉴具有特殊意义。通过系统研究日本政府的政策失误,可以提炼出若干关键启示,助力中国在房地产风险化解过程中避免重蹈覆辙。

1、政策制定中的平衡艺术

日本经验最核心的教训,在于政策制定需把握多重平衡:

第一、紧缩与刺激的时序平衡:日本在 198 9 年过度紧缩,1991 年后又延误救市,显示政策转换时机的重要性。中国应建立房地产市场压力指数,综合价格变动、成交量、库存去化周期等指标,为政策调整提供科学依据;

第二、防泡沫与保增长的动态平衡:日本 1987 年为应对日元升值过度宽松,198 9 年又激进紧缩,政策摇摆加剧波动。中国需避免在 「全力救市」 与 「坚决打压」 间极端切换,坚持 「稳字当头」 的中间路线;

第三、中央统筹与地方灵活的权责平衡:日本全国统一推行地价税,忽视区域差异。中国应坚持 「因城施策」 原则,允许一二线与三四线城市政策分化;

第四、尤其关键的是预期管理能力的提升。日本央行在 198 9 年加息时未能有效引导市场预期,导致恐慌蔓延。中国政策制定者需建立更完善的政策沟通机制,通过前瞻性指引稳定市场情绪,避免预期恶化引发踩踏。

2、舆情引导与预期管理

日本案例清晰展示了社会舆情如何成为政策制定的双刃剑。泡沫期舆论一致要求打压房价,促使政府激进紧缩;崩盘后舆情转向谴责救助政策,又导致救市延误。这种舆论极端化现象在社交媒体时代更容易被放大,中国需要特别关注:

首先,要避免污名化合理需求。日本将购房者简单归为 「投机客」 或 「刚需」 两类,导致政策针对性不足。中国已经认可居民改善性需求的合理性,可以防止政策误伤正常消费。

其次,要引导理性看待价格波动。日本媒体在泡沫期渲染 「土地神话」,崩盘后放大恐慌,加剧市场波动。中国应加强专业财经媒体报道的建设性导向,避免媒体上的情绪化叙事。

同时,要建立社会对话机制。日本政策制定过程封闭,加剧民众不信任感。中国可考虑设立房地产听证会制度,吸纳民众诉求。

中国在舆情管理方面具有独特优势,可通过主流媒体及时传递政策意图,防止不实信息引发市场恐慌。2023 年以来中国实施的 「保交楼」 政策就较好体现了舆情引导意识,通过可视化成果 (复工项目数量、交付套数等数据) 增强社会信心。

3、系统性风险防范框架

日本房地产危机最终演变为系统性风险,核心在于缺乏跨部门协调机制。基于此教训,我国应构建更完善的风险防控体系:

第一,要建立跨市场防火墙,防止风险在房地产、股市、债市间传染。日本 1990 年股灾与地产崩盘的共振效应值得警惕;

第二,要建立价格波动缓冲机制,设立区域性房价涨跌幅阈值,触发后自动启动调控工具,如调整交易税费、房贷首付比等;

第三,要进行 「法拍房」 的隔离安排。为避免日本式 「边际定价」 问题,可对法拍房实施集中管理,或设置最低折扣率限制;

第四,特别需要优化危机期间的税收政策。日本 1992 年加征地价税的教训表明,经济下行期增税可能加剧危机。中国应考虑在经济下行期适度减免房地产相关税费,如降低交易契税、暂缓房地产税试点扩围等,为市场减压。

4、长效机制与转型路径

日本经验最深刻的启示或许是,房地产危机本质是发展模式的危机。日本在泡沫破裂后未能及时推动经济转型,陷入 「失去的二十年」。我国需要着眼长远,推动房地产发展新模式的形成。要进行住房供应体系重构,形成 「市场+保障」 双轨制,针对不同群体提供商品住房、保障性配售住房、保障性租赁住房等多元选择;要形成土地财政替代方案,探索房产税等新财源、房地产投资信托基金 REITs 等新工具,降低地方政府对土地出让金的依赖。

2013 年后日本的结构性改革提供了一定启示。安倍政府通过提高女性就业率新增 500 万劳动力,成为购房主力;修订 《城市再生特别措施法》 激活核心区再开发;通过 J-REITs 吸引国际资本。这些措施共同促成了 2013-2023 年东京二手公寓价格 62% 的回升。我国可借鉴此类供给侧改革思路,在防范风险的同时培育新发展动能。

七、结语:我国要用好历史镜鉴

日本 1991 年房地产崩盘是一场典型的政策引致型危机,其教训超越国界。从初期舆论压力下的激进紧缩,到崩盘后不合时宜的加税政策,再到 「法拍房」 泛滥引发的价格螺旋,最后是救市延误造成的长期萧条,这一系列政策失误构成完整的警示链。

当前中国房地产市场同样处于关键转折点,日本的经验教训提醒我们:政策制定需超越舆论短期波动,坚守经济规律底线;危机应对贵在神速,避免小风险演变为系统性危机;舆情管理关乎政策成败,需引导社会形成理性预期。更重要的是,房地产问题本质是发展模式问题,唯有通过深刻的供给侧结构性改革,才能实现市场的长期健康发展。

日本用 「失去的二十年」 换来的教训,值得我国以最大的敬畏心加以研究。历史虽然不会简单重复,但目前我国治理旋律不少都正在押着相同的韵脚,值得警惕。此时研究日本经验教训正当其时。把握政策平衡、尊重市场规律、引导社会理性,应成为我国应对房地产低迷风险的核心准则。