8 月 22 日,上证指数突破 3800 点,刷新 2015 年 6 月以来逾十年新高。8 月 25 日,上证指数继续上涨,逼近 3900 点。

此时,基金投资者的情绪与操作正在发生怎样的变化?中国基金报面向基金投资者开展 「沪指突破 3800 点,你准备好了么?」 的专项调查。

此次调查收集到来自全国各地超 5 万份基金投资者问卷。从投资者结构来看,经历过一定牛熊周期考验的 「成长型投资者」 成为主力,基金仍是多数人的核心配置品类;面对指数高位波动,近五成投资者对市场长期走势持乐观预期,但目前选择 「防御性减仓」;超七成受访者认为大盘有望继续突破压力位。

多数受访者认为,经济基本面、政策面因素是这轮行情的主要推手,也是接下来需要关注的重点;板块偏好上超半数投资者看好科技板块,九成以上投资者计划调整持仓结构,更倾向于价值股。

投资策略方面,波段操作与长线持有均获得较大比例支持,决策时投资者主要参考企业财报和宏观数据。

此外,指数化配置崛起,指数基金渐成权益投资偏好的品类;明星基金经理效应减弱,投资者筛选基金更看重基金经理的从业经验及过往业绩。

从调查数据来看,基民正处于 「情绪修复」 与 「理性投资」 的交织中。在市场震荡上行过程中,「不赌短期波动、聚焦长期价值」 的理性配置思路,将是基民穿越周期的关键。

「1~5 年投资经验」 者居多

基金成配置 「压舱石」

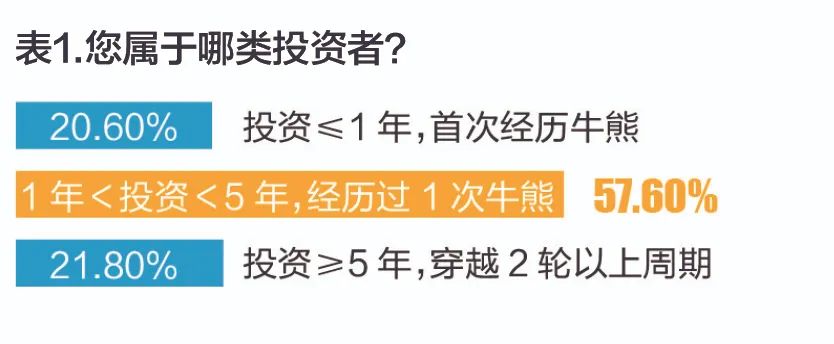

此次参与调研的投资者,多为 「中期选手」。调查结果显示 (表 1),投资年限在 1~5 年、经历过 1 次牛熊周期的投资者占比达 57.6%;投资满 5 年、穿越 2 轮以上周期的 「资深玩家」 占 21.8%;而投资时间不到 1 年的 「新手」 占 20.6%。整体看,多数投资者对市场波动有一定认知,但仍需 「穿越周期」,积累更多经验。

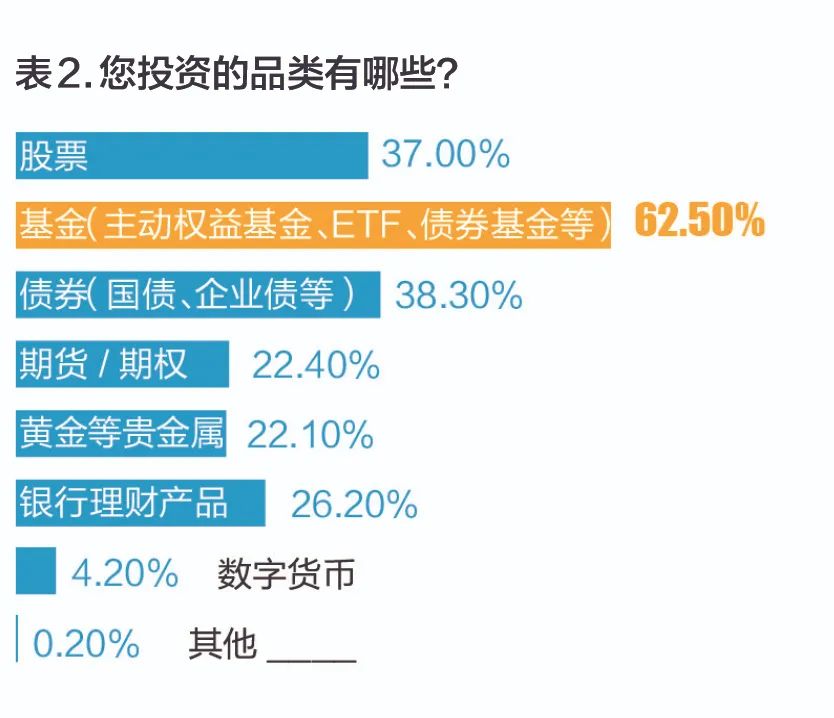

从投资品类的选择来看 (表 2),基金以 62.5% 的占比成为最受投资者青睐的品类,是配置的主要方向,包括主动权益基金、ETF、债券基金等多种类型;其次是股票和债券,分别有 37%、38.3% 的投资者参与;期货/期权、黄金等贵金属等品类的参与度在 22% 左右;数字货币因风险属性特殊,仅有 4.2% 的投资者涉足。

超七成持仓偏积极

近六成标的处于被套状态

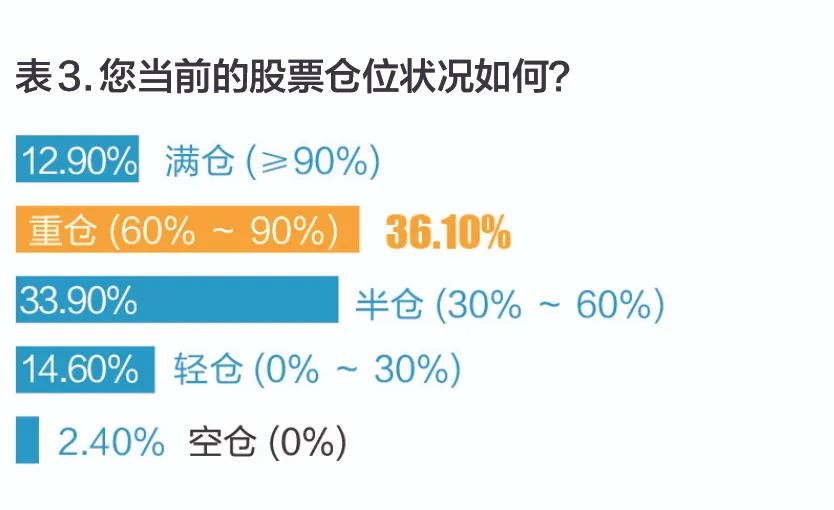

持仓分布呈现 「偏积极,但留有余地」 的特征。

数据显示 (表 3),权益资产仓位在 60%~90% 的 「重仓」 投资者占 36.1%,30%~60% 的 「半仓」 投资者占 33.9%,两者合计超过 70%;满仓 (≥90%) 者占 12.9%,轻仓 (<30%) 和空仓者合计不足 17%。这表明,在市场逼近 3800 点的情况下,多数投资者仍保持对权益市场的适度参与,「满仓博弈」 的仍是少数。

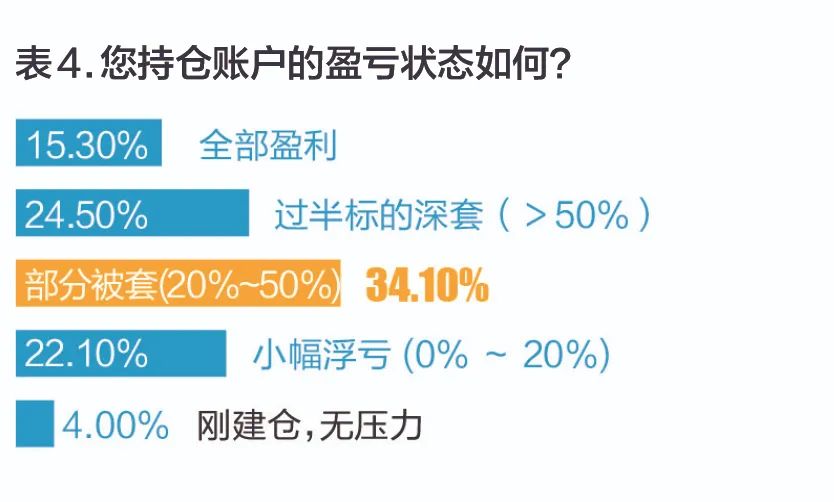

不过,当前投资者持仓的盈亏状态仍显现出一定压力(表4)。仅15.3% 的受访者表示「全部盈利」,「过半标的深套(>50%)」 的占 24.5%,「部分被套 (20%~50%)」 的占 34.1%,「小幅浮亏 (<20%)」 的占 22.1%。这也意味着,近六成投资者的持仓处于 「被套」 状态,仅 4% 的受访者因 「刚建仓」 暂无压力。

近五成选择 「防御减仓」

沪指突破 3800 点后,投资者的操作呈现明显的 「防御倾向」。

调查显示 (表 5),49.7% 的受访者选择 「减仓/降低风险」,这是当前的主流操作;24.6% 的 「进攻派」 选择加仓,22.4% 的 「佛系派」 按兵不动,仅 3.2% 的人选择 「落袋为安、离场」。分析这些数据可以看到,「被套压力+高位谨慎」 的复杂心态,使得多数投资者倾向于通过减仓控制风险,而非追涨入场。

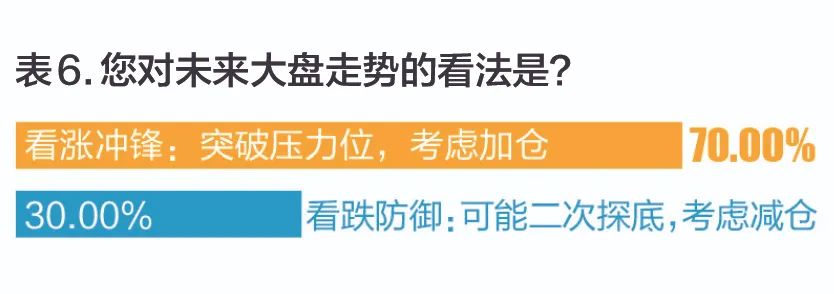

从预期来看,投资者对市场仍持乐观态度 (表 6)。70% 的受访者认为大盘将 「突破压力位,考虑加仓」;30% 的人担忧 「可能二次探底,考虑减仓」。 不少投资者表示,虽然短期需警惕高位波动,但经济基本面的修复、政策的持续呵护,仍是支撑市场长期向好的重要因素。

多数谨慎乐观

关注宏观层面风险

当前,投资者情绪以谨慎乐观为主,比较关注宏观层面的因素。

关于市场情绪的调查结果显示,谨慎乐观的受访者占比最高,达 48.2%;其次是中性情绪,占 23.5%;乐观情绪占 20%;还有少量持谨慎和悲观情绪。这表明投资者既看到市场存在的机会,又对潜在风险有所警惕。

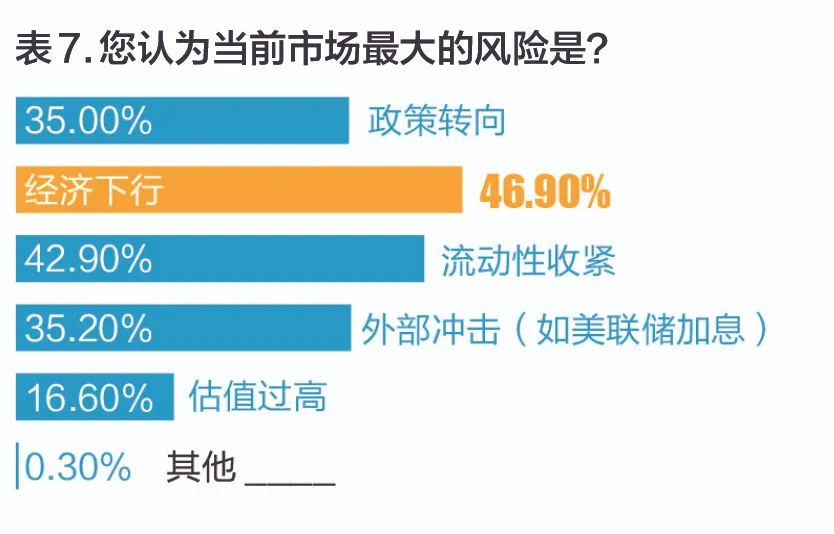

至于投资者担心的风险因素 (表 7),「经济下行」 以 46.9% 的占比位居首位,表明近一半的受访者最为担忧经济下行给市场带来的影响。

选择 「流动性收紧」 的受访者占 42.9%、选择 「政策转向」 的占 35%、选择 「外部冲击」(如美联储加息) 的占比为 35.2%;选择 「估值过高」 的受访者占 16.6%,其他因素占 0.003%,相对而言受关注程度较低。

整体而言,大家普遍比较关注基本面、政策等宏观层面因素对市场走势的影响。事实上,对于本轮行情的主要驱动因素,政策和经济基本面以及资金面因素是受访者比较认可的选项。

超半数投资者看好科技板块

多数人考虑调整持仓结构

调查结果显示,投资者对各板块的青睐程度存在明显差异。

科技板块 (半导体、软件、AI) 以 50.1% 拔得头筹,超半数投资者将其纳入关注范畴,反映出市场对科技创新驱动长期看好;消费板块 (白酒、食品、医药) 与金融板块 (券商、银行、保险) 紧随其后,分别以 42.8%、41.4% 位列第二和第三位。

周期板块 (29%)、新能源板块 (23.8%)、军工板块 (11.1%) 虽热度稍低,但仍有一定的投资者布局;其他未明确板块占 0.4%。

对于目前是否考虑调整持仓结构,仅 9.7% 的投资者选择 「维持现有结构」,90.3% 的投资者计划做出调整。

其中,选择 「向价值股倾斜」 占比最高,达到 40.1%,核心原因在于价值股业绩稳定、估值相对合理,能够在波动市况中提供稳健收益,契合当前市场降低风险的需求。

选择 「向成长股倾斜」 的受访者占 29.4%,此类投资者更看重新兴行业与创新企业的长期增长潜力,愿意以较高估值博取高回报。选择 「向防御板块倾斜」 的受访者占 20.8%,体现出部分投资者对市场不确定性的担忧,计划通过配置需求稳定的防御板块 (如消费、公用事业) 抵御波动。

结合受访者持仓盈亏状态的调研结果可进一步发现:盈利的投资者更倾向于加仓科技、成长类等高弹性板块,「深套」 投资者更侧重消费、防御板块以对冲风险,板块选择与风险偏好高度绑定。

仅三成左右的投资者使用杠杆

风险偏好分化明显

根据调查数据,在 「是否使用杠杆 (融资融券)」 这一问题上,投资者的态度出现明显分化。35.2% 的受访者表示 「已加杠杆」,超过三分之一的受访者持较强的进攻心态,愿意通过放大资金规模以博取更高收益。同时,有 51.1% 的投资者明确表示 「从不使用杠杆」,体现出其风险厌恶型投资风格;有 13.8% 的投资者处于观望状态,表示 「考虑中,尚未操作」。

这一结构反映出投资者群体中对杠杆工具的使用存在显著分歧,也从侧面揭示出市场中的风险偏好处于多层次分布的状态,既有激进派,也有保守派,整体情绪趋于理性。

长线持有、波段操作策略

均受投资者青睐

在投资策略方面,「波段操作」 以 45.8% 的占比成为最受欢迎的方式,显示出大多数投资者倾向于中期交易,把握市场节奏以获取价差收益。不过,「长线持有」 策略也获得 39.9% 的支持,投资者群体基础相当稳固,说明价值投资与稳健布局的理念被广泛接受;另有 11.4% 的投资者选择 「短线交易」,追求快速回报,而 「定投」 策略仅占 2.9%,比例较低。由此可见,A 股投资者整体策略偏灵活,注重时机把握,相当大比例的资金属于 「长钱」。

财经媒体与社交平台

成投资者主要信息渠道

调查显示,当前,投资者在获取投资信息时,最依赖的渠道为 「财经媒体」,如中国基金报等,占比为 62.0%;「社交平台」 以 53.8% 的比例紧随其后,成为另一大重要的信息来源。

此外,以 「券商研报」 为信息来源的占比为 31.2%,「朋友/圈子推荐」 占 25.7%,关注度相对偏低。这一结果反映出当前投资者信息获取更倾向于大众化、互动性强的内容平台,专业研报的传播力与触达效率仍有提升空间。信息渠道的多元化也意味着市场情绪更容易受到媒体内容和社群观点的影响。

企业财报与宏观数据

为影响决策核心因素

在投资决策依据方面,「公司财务报表」(如营收、利润、资产负债等) 被投资者视为最重要的因素,占比达 53.6%;「宏观经济数据」(如 GDP、CPI、PMI 等) 占比为 40.7%,「行业发展趋势」 占比为 41.0%,反映多数投资者仍以基本面分析为主要框架。

此外,「市场技术分析」(如 K 线、均线、成交量等) 占比为 38.8%,说明技术派也有相当大的影响力;「投资专家或分析师观点」 占比为 22.8%,「市场传闻或热点话题」 仅占 15.1%,「个人投资经验」 占比为 13.3%。

这一调查数据显示投资者在决策中更偏理性,较少依赖外部观点,对市场 「噪音」 有较强辨别能力。整体来看,基本面分析仍是影响投资者决策的核心因素,投资者行为更偏向数据和事实驱动。

指数化配置崛起

定投渐成主流

在权益投资的选择上,越来越多投资者开始追求透明度和低成本。

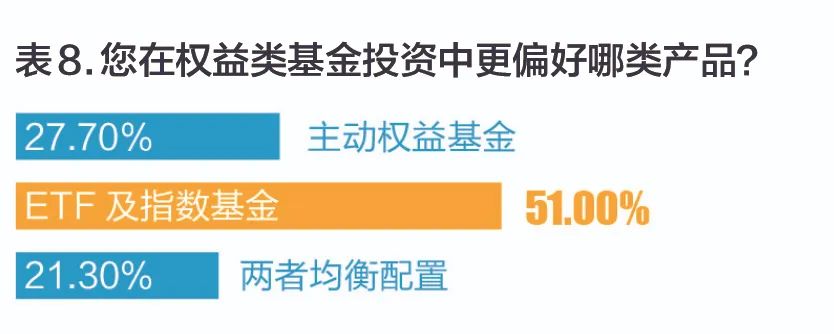

调研数据显示 (表 8),ETF 及指数基金已成为投资者最为偏好的品类,占比达 51%,显著高于主动权益基金的 27.7%;另有 21.3% 的投资者倾向于进行主动与被动产品的均衡配置。这一结果显示,投资者对成本、透明度和长期收益的认知提升,被动投资正逐渐成为主流;而主动管理产品凭借精选个股和追求超额收益的特性,依旧保有稳定的投资群体。

定投,已经成为不少投资者的必修课。整体来看,宽基指数因平滑波动的能力与长期成长潜力而受到追捧,行业主题基金成为投资者参与成长性赛道的重要路径。

调研结果显示,仅有 15.4% 的投资者从未进行过定投,多数投资者已将定投作为长期投资的重要方式。其中,选择宽基指数基金 (如沪深 300 指数、中证 500指数等相关 ETF) 进行定投的比例最高,达到 51.1%;行业主题基金的定投比例达 44%,投资者对于科技、消费、新能源等结构性机会更为关注;此外,定投主动权益基金的占比为 18.6%,定投混合型基金的占比为 10.7%;8.1% 的投资者曾进行过定投,现已停止。

业内人士认为,被动指数型基金受到投资者青睐,反映了市场对低成本、高透明度和长期稳健收益的需求不断提升。宽基指数基金在定投中受到青睐,主要源于其覆盖面广、波动相对较小,尤其在市场不确定性增加的背景下,宽基指数定投门槛低、省心省力、风险可控、长期收益可观,成为投资者长期投资的重要选择。

明星基金经理效应减弱

理性参考为主

「明星基金经理」 光环,正在逐渐褪去。从调研结果来看,投资者对明星效应的态度趋于理性,更多以参考为主,而非盲目追随,逐渐回归对产品与投研体系本身的关注。

对于如何看待明星基金经理的影响力,过半 (占比 55%) 投资者表示 「有一定参考价值,但不会完全跟随」;另有 22.5% 的投资者表示 「影响较大」,会参考其持仓和观点进行投资;17.5% 的投资者表示 「影响较小」,更关注基金本身的质地,另有 5% 的投资者完全不关注明星基金经理。

业内人士认为,明星基金经理影响力减弱并非偶然,而是投资者心态逐渐成熟的表现。过去几年,明星基金经理被市场过度追捧,短期业绩光环被放大。而近年来,基金投资从 「追星」 向 「重投研」 转变,大家更看重基金产品背后的投研体系和长期稳定性。投资理性的回归,成为公募基金行高质量发展的重要动力。

筛选标准明确

基金经理经验最受重视

「买基金就是在选人」 的理念日渐深入人心。基金经理的投资理念和过往业绩,成为投资者决定是否买入产品的关键因素。

调研结果显示,基金经理的从业经验和业绩表现成为最主要的筛选标准,占比达 51.4%;其次是基金规模及成立时间,占比为 40.9%;历史业绩和费率的占比分别为 35.4%、35.4%;投资标的及行业集中度被 30.1% 的投资者关注,而对基金评级仅有 11.2% 的投资者参考。

业内人士指出,随着投资者教育的日益普及,投资者对基金投资更加成熟和理性。越来越多的投资者把基金经理从业经验和业绩表现放在首位,投研能力成为决策的核心,同时以规模、费率、评级等作为参考。这一趋势表明,投资者正从追逐短期表现转向关注长期投研实力,这也对基金公司和基金经理的专业能力提出了更高要求。

投资者关注基金行业发展

从 「对当前市场及基金行业的其他看法或建议」 的反馈来看,投资者的诉求集中在四个方向。

第一,费用与业绩优化。多位投资者提出 「希望降低基金费率」「指数基金跟踪对标指数偏离度小点」,建议 「主动型基金拉长业绩考评周期 (3~5 年),弱化短期排名,重视长期稳定性」,反对 「以规模为导向收取管理费后躺平」。

第二,产品发行与投资者保护。有观点指出,要 「避免在市场高潮期疯狂发新基金」,防止新入市基民因高位 「站岗」 长期亏损,损害投资体验。

第三,服务与信息透明。有投资者建议增加 「基金经理面对面」 等活动,实时解答疑问;为新手推荐更稳健、透明的产品,杜绝盲目推送高波动品种。

第四,市场长期发展。不少投资者表达了对 「慢牛行情」「期待股市长远健康发展」 的良好愿望,渴望分享资本发展红利,而非短期投机博弈。

此外,有投资者反馈 「稳住,别追涨杀跌」「继续加油,越来越好」「满意」,体现了对市场现状的基本认可,同时不忘理性投资,这些建议兼具实用性与前瞻性,对行业优化有重要的参考价值。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:来了!3800 点,大调查)

(责任编辑:73)