文 | 零态 LT

泡沫散场,大厂入场

很少有哪条新技术赛道像具身智能这么 「拉满」,玩家纷纷扎堆冲进来,「造脑」+「造身」 的平台一茬接一茬地发。场面看着很繁华,但背后同样弥漫着焦虑,到底是长期能力的较量,还是又一次概念接力赛?

8 月 4 日,《中国高新技术产业导报》 采访多位专家,探讨具身智能领域的投资动力与泡沫现象。

其中,国际数据公司 (IDC) 中国研究经理李君兰认为,「具身智能领域当前确实存在一定的结构性 『泡沫』,部分项目可能在产品尚未成熟、应用验证有限的情况下获得较高估值,但整体仍处于技术驱动下的合理扩张阶段。」

此外,国科嘉和高级合伙人陆佳清、万创投行董事总经理康立冬等,在采访中也表示具身智能目前存在一定的泡沫。

而当大厂不约而同来搭台、把工具链补齐、把数据闭环打通、把合作生态拉起来,本质上就是在把行业门槛往上抬、把投机空间往小里挤,也在给真能交付的垂直玩家腾出更肥沃的生长土壤。

百度集团副总裁袁佛玉在 7 月 26 日的一场演讲中表示,基于行业共性需求和面临的落地挑战,百度智能云围绕具身大脑、运控小脑、具身数据集建设、整机本体研发四大领域发力,助力企业具身智能关键技术及产品研发。

天眼查媒体综合信息显示,具身智能的热,早已不止于发布会上模型炫技,而是进入了真正考验落地力、系统力、组织力的阶段。一个个能标准化、能平台化,还能复用的具身智能技术底座,就是压住重复造轮子和冲业绩这类泡沫的关键杠杆,把资本和人才往有效创新上引。

正如李君兰在 《具身智能 「破圈」+中国力量崛起:机器人竞争进入 「中国时间」》 研究中认为,中国已成为全球机器人市场的重要力量,具备迈向具身智能机器人下一个阶段的产业链、技术和应用基础,整体呈现出蓬勃发展态势。

在她看来,要成为最终领先的具身智能机器人企业,并非必须拥有最前沿的技术,更关键的是与技术趋势产生交叉或重合,并在此过程中实现成功的商业应用。只有这样,企业才能具备持续竞争力,最终成长为行业的领跑者。

由此来看,百度、腾讯、阿里蚂蚁等互联网大厂玩家,不约而同地将动作下沉到具身智能的底层设施和核心环节,不再局限于模型谁大谁快,而是围绕谁能用起来、谁能跑通闭环展开差异化投入与研发。

「造脑」 就是时刻在场

这场 「造脑」 竞赛的本质,并非大厂亲自下场造机器人,而是将行业泡沫挤压后释放的可复用、能交付的底层能力,赋能给全产业链。

天眼查综合数据及 IDC 研究指出,「中国厂商正加快构建具身智能机器人完整产业链,从在多行业场景率先落地应用,推动技术从验证走向规模部署。多元参与者共同打造开放生态,正加速具身智能机器人走出实验室、走向实际生产与生活场景。」

从只会算到真能干,它完成了角色切换。要点很直白,把大模型从 「云端军师」 搬进机身,做成 「随身大脑」。感知、认知、决策、执行拧成一根链,虚拟与现实同步运转,既会动脑,也能动手。

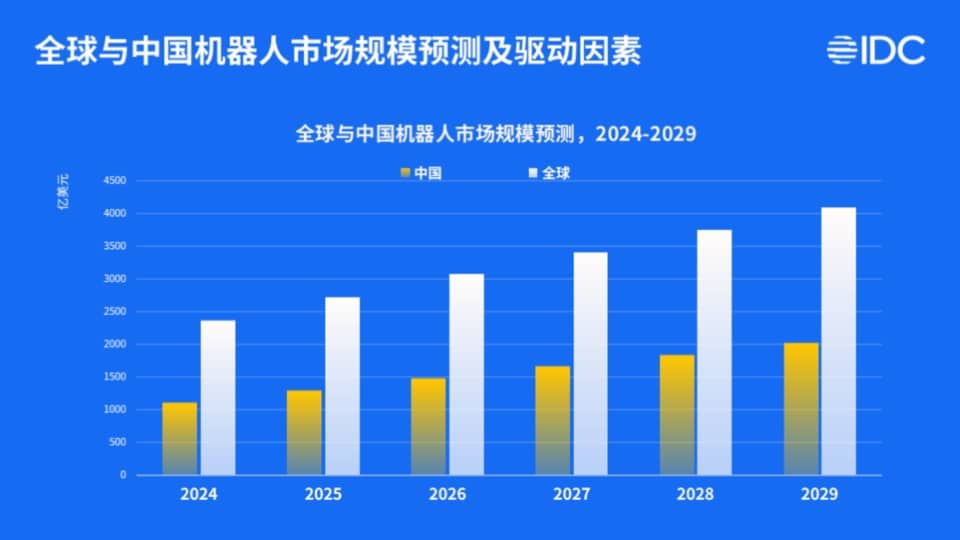

图源:IDC

IDC 预测,到 2029 年全球机器人市场规模将超过 4000 亿美元。其中,中国市场占据近半份额,并以近 15% 的复合增长率位居全球前列,成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。

然而,推动这一跃迁的,并不只是机器人行业,也是具身智能的全链路协同,算法、数据、算力、硬件到应用场景一起推进。只有这条链同时发力,技术才能真正跨上新台阶。「具身智能机器人是机器人智能化发展的重要方向,其实现依赖多项关键技术的融合与复杂系统的集成,以满足多样化、复杂化的应用场景需求」,IDC 研究指出。

现在的具身智能机器人,早就不是实验室里的 「明天」 了。所谓通用,不靠嘴上谈语义,需要到了现场就能上手。

袁佛玉则在演讲中披露,在场景应用方面,百度智能云在多年实践中已积累了包括教科研、康养、制造、物流、能源、商业、生科等千行百业的人工智能落地和复制经验。

要把这事儿跑起来,并不简单。系统怎么搭、数据怎么来、算力怎么配、仿真怎么跑、真机怎么验、最后怎么批量交付,环环都要抠。说白了,考验的是干大工程的组织力。

《上海证券报》7 月 27 日报道,当日,腾讯 Robotics X 实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台 Tairos「钛螺丝」,这是国内首个以模块化的方式提供大模型、开发工具和数据服务的具身智能软件平台,通过即插即用的方式面向机器人行业开放。

腾讯首席科学家、RoboticsX 实验室主任、福田实验室主任张正友表示,Tairos 具身智能平台致力于为机器人本体与应用开发商补齐关键软件能力,如同为各类机器人装上 「大脑」。

事实上,具身智能并不只是大厂的舞台,初创公司、方案商、开源社区、研究机构、系统集成商都在补链,谁把链路抠细、把交付做稳,谁就更有话语权。

当然,门槛也摆在那儿,这不是轻应用、快扩张的老路,拼的是多端一体。既要扛起大模型的算力和算法,还得把能力装进各种硬件,在真场景里一遍遍调到能用、好用、稳用。

真实世界才是终极考场

把视角再拉高,这场 「造脑」 竞赛,比的不是某台机器人出圈,而是下一代平台红利的入口。PC 之后是移动,移动之后是云,如今正将轮到具身智能离不开的操作系统。

听懂话不容易,读懂并对付真实世界更难。最终能走到后半程的,未必是声量最大的一拨,而是把脑、身、场景对齐,把全链路打通、能长期复用和稳定交付的那批玩家。

而在 「造脑」 的具体路线上,大厂们展现了不同的战略侧重。从百度的 VLA 适配到腾讯的 Tairos 平台,它们试图在技术通用化和开发者生态之间找到连接点——不以单一产品竞争,而是以整套技术栈拉通模型训练、验证、推理和部署,为整个行业提供能力底座。

这么看,云计算不只是算力提供者,更是模型能力的 「调度中枢」,决定了谁能最快从算法落地走向商业转化。

在具身大脑模型研发方面,依托百度百舸 GPU 云平台,百度智能云是第一家全面适配 RDT、π0 和 GR00TN1.5 三大主流开源具身 VLA 模型的云厂商,助力企业算法工程师快速开启 VLA 技术路线探索。

图源:百度智能云

腾讯 RoboticsX 实验室在 8 月 1 日的消息中称,Tairos 基于腾讯 RoboticsX 和福田实验室过往多年在机器人领域积累的技术能力,广泛结合产业端需求。

其中,包含了规划大模型、多模态感知模型、感知行动联合大模型,并通过标准化接口调用及软件开发套件 (SDK) 的方式对外提供服务,方便开发者以更低成本接入具身智能模型。

除此之外,平台支持在云端一键拉起仿真环境进行规划和感知模型的验证,配套预设了多个机器人与场景、任务,让更多开发者快速验证了解模型能力。

图源:腾讯 RoboticsX 实验室

相比百度和腾讯的打法,《中国基金报》3 月 11 日文章称,「灵波科技是蚂蚁集团旗下的具身智能子公司,致力于聚焦服务领域,打造行业领先的机器人产品,让机器人走进生活,成为每个人的好帮手。」 作为阿里系的具身智能公司,若将阿里通义大模型能力整合起来,或许会有更大的落地力。

平台的比拼,实质上是闭环速度、场景迁移能力和开发者渗透力的比拼。这不仅是一场大模型的工具战,更是一场关于谁能定义下一代操作系统的博弈。

说到底,大厂之所以能在泡沫挤掉后跃升 「顶流」,靠的不是讲出最动听的故事,而是具备把技术做厚、把生态做深的系统性能力。

这种能力的本质,是愿意不急于跑赢别人的速度,而是扎根产业,把每一个看似不起眼的链条打磨到 「能跑长线」。

写在最后

具身智能的走向,已不再是外界熟悉的模式。外部所见,只是项目数量的增加与资金的流动,却难以触及深处正在发生的调整。

当更多力量在背后相互作用、不断修正,原有的竞争方式正被重写。接下来的进程,也许不会沿着当下的热闹延伸,而是踏上一条更长、更窄的路径,用时间去筛选能够留下价值的力量。

哪些入局者会走到最后?哪些会在关键节点减速?当喧嚣褪去,没有明确的标准答案,也不存在必然的胜出者。但可以肯定,能留到终局的,将是那些以持续投入与耐心积累,让它真正落入现实的企业。