从 6 月初开始,一条题为 「从垃圾围城到垃圾不够烧,中国速度让西方看懵」 的视频在网络上迅速传播。把碍眼的垃圾放到炉子里烧个痛快,再将燃烧释放的能量用于供电,许多人大呼为这样 「完美」 的技术方案感到振奋。

而在听到 「浙江和上海的焚烧厂去其它省市抢垃圾烧」 后,不少人开始感叹:「这个消息真的能让我放松地使用过度包装的商品了,以前全是负罪感。」 甚至出现了 「是时候号召大家多丢垃圾」 或者 「别垃圾分类了,都直接拉去烧了」 这样黑白颠倒的观念。

考虑到该视频内容产生误导性影响的广度和强度,我们邀请了两位来自垃圾治理和环保公益领域的资深人士,一起聊了聊 「垃圾不够烧」 到底是怎么一回事?我们到底应该如何看待垃圾焚烧?它与垃圾分类和回收之间是什么关系?现有的垃圾焚烧安全技术真的能避免二噁英,以及其它有毒排放物和大气污染物的产生吗?食品包装塑料对人体的危害有哪些?我们每个人又该如何建立自己与垃圾的关联,携手创造一个 「零废星球」?

本文即是由这一期播客内容整理而成,主播:常天乐,对话嘉宾:毛达、孙敬华、玉阳。

主播:常天乐,食通社创始编辑,北京有机农夫市集召集人。

毛达:环境史博士,深圳市零废弃环保公益事业发展中心理事长、「无毒先锋」 行动发起人。二十年以来,一直参与多个环保机构的固体废物和环境健康项目的工作,目前其工作重心是化学品健全管理、电子商务绿色化、塑料垃圾污染治理以及零废弃理念的实践推广。

孙敬华:自然名 「莲蓬」,自然之友垃圾减量项目主任,科普图书 《垃圾魔法书》 主编,多年来在垃圾减量与分类、校园零废弃等领域深入开展宣传教育及科普工作。

玉阳:食通社编辑,最近在思考塑料与人类之间的有毒关系。

一、关于 「垃圾不够烧」,人们在兴奋什么?

天乐:大家可能有关注到前阵子一个很火的视频,说中国的垃圾不够烧了。那有人就接着说,既然垃圾不够烧,我们为了支持这些垃圾焚烧厂,是不是生产更多的垃圾也无所谓了,甚至有人认为这是他今年听到最好的消息,可以减轻生产垃圾时的负罪感。数据显示,截至 2023 年,中国已经建成超过 1000 座的垃圾焚烧发电厂,垃圾焚烧的处理量已经远超美国、日本和欧洲的总和。想问一下三位,怎么看最近这个爆火的话题?

毛达:一上来,我可能很不认同这个视频的观点,觉得这个博主并不是真的懂垃圾焚烧,也不懂整个垃圾治理的全貌,毕竟垃圾焚烧只是垃圾治理的一个技术和手段。但是,换个角度想,这个创作者对垃圾的理解,是不是也代表了普通公众的心理?

一直以来,很多人对垃圾是无感的。突然有一天,有一个关于垃圾的反常识的论调出现了,现在垃圾不是 「围城」 的问题了,而是不够烧了,那肯定就容易吸引大家关注和传播。另外一个原因是这个视频比较刻意地和一些彰显民族自豪的元素关联在一起。而且大家可能一直觉得垃圾分类效率太低了,这个视频从追求经济利益和效率的角度,给大家释放了一个信号:垃圾焚烧的效率不但特别高,还能挣钱。这几个点下来,就让这个视频传播得非常火爆。

玉阳:这个博主好像叫 「科技大司马」,我还点进主页看了一下,他基本上是用工业党的路数去探讨科技,但是除了这条 「垃圾不够烧」 和另一条 「AI 激光代替农药」 的视频比较火,其他视频热度不高。这条视频之所以这么受关注,让一直以来对垃圾处理感到不耐烦的公众,突然对垃圾焚烧这么赞赏,可能是因为垃圾焚烧代表一种简单粗暴的解决方案,不管是什么物质,都能放到这个焚烧炉里,一并烧掉,这里是有一种爽感在的。

◉有网友认为垃圾焚烧技术正在让社会 「向干净的现代化前进」。图源:微信视频号截图

天乐:刚才毛达说公众可能对于垃圾和我的关系是比较漠然的,但其实也有很多关心环境议题、愿意在自己生活中身体力行做环保的普通群众。我知道自然之友一直倡导公众要关注环保,莲蓬可以跟我们讲讲,这个议题在自然之友的社群里是什么反应呢?

莲蓬:我最早看到这个视频是在微博。我注意到转发链上的人,都是各个领域比较正向的博主,但对这个视频都是点赞的态度,这一点让我比较惊讶。垃圾焚烧在环保圈是一个常识,但对于其他领域的公众,即使是其他方面很专业的博主,也很容易被舆论带跑。

紧接着微信里就有很多人私信我:「您看到这个视频了吗?真的是这样吗?」 其中不少还参加过我们的废弃物与生命的教师培训。我说白给你们讲了两三天课,怎么连基础知识都忘了?想想咱们的优先次序原则,焚烧排在倒数第二,只是一个比填埋和随意丢弃稍微好点的处理方式。

二、垃圾真的不够烧了?

毛达:是因为垃圾少焚烧厂才不够烧吗?不是的,我们现在北京人均一年要焚烧处理的垃圾量估计 200 多千克。上海更多,一年估计 290 千克以上。这是什么概念?对比一下韩国首尔,这么多年他们零废弃的理念,贯彻得比较好,现在首尔一年焚烧加填埋合计人均约为 100 千克。

我们产生的垃圾太多了,但比垃圾更多的是焚烧厂。现在焚烧厂产能过剩,虽然保证一定的余量是应该的,但已经多到要抢垃圾了,这肯定是不合理的。

天乐:只要留意一下自己或者周围人的生活方式,比如那么多奶茶的一次性杯子、外卖和快递带来的各种塑料包装,也能感觉得到人们生产垃圾的量是一直在增加的。那中国为什么会建这么多垃圾焚烧厂呢?

莲蓬:其实就是没地方填埋了。十多年前,讲述北京垃圾围城的那个纪录片很有名,不烧怎么办?焚烧也是被逼出来的算是 「技术进步」 的手段。但比如建三家焚烧厂能把全市垃圾烧掉,可其中有一半垃圾是厨余或者可回收物,这个时候建两家焚烧厂其实就足够了。

三、焚烧炉,能控制二噁英排放?

玉阳:视频中有提到,垃圾焚烧虽然会产生二噁英,但在现有的焚烧技术下,这种致癌物质会在 1100 度的高温下被分解,是这样吗?

毛达:所以我说这个博主不懂焚烧。1000 多度呢,我们是有实时监控,但产生二噁英的条件非常多,不光是温度,还有很多我们看不见的因素,比如焚烧里的炉灰清理不及时,也会有助于二噁英的产生。

莲蓬:有朋友问我现在焚烧是不是都能控制二噁英排放了?听说还能保持实时监控?我说一年对焚烧厂二噁英排放至少检测一次,这个能算实时监控吗?

毛达:实际上,这些东西在焚烧时大多是监测不到的,需要通过连续的排放监测采样。但法定的排放监测就是一年一次,再加上自愿监测,大概最多一年三四次。现在很多地方可能因为成本问题不愿意做监测,或者做了监测把问题暴露出来,也就不愿意做了。但我们去看科技文献,会发现某些焚烧厂周边土壤中的二噁英的累积相对对照地点是上升的,某些地方的空气中二噁英浓度会偏高。

莲蓬:自然之友在 20 年起诉过江苏一个叫大吉的焚烧厂,因为污染排放不达标的问题,而且我们胜诉了。如果每一个排放不达标的焚烧厂,我们都能通过法律途径去解决,可能会好一些。中国的焚烧技术在安全方面,比起十多年前确实是进步的,但问题是现在的焚烧厂太多了。

我国部分地区焚烧发电厂的分布。相关数据显示,截至 2023 年,中国已建成超过 1000 座垃圾焚烧发电厂,焚烧炉达到 2172 台,焚烧能力约 111 万吨/日。这种能力的提升使得中国的垃圾焚烧处理量远超美国、日本和欧洲的总和」 图源:生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台

毛达:其实监测工作政府在规范内都做到了。但不意味着能保证焚烧厂的这些排放是安全的,因为标准本身也需要不断地调整和进步。刚开始接触焚烧排放的问题时,二噁英排放是 1 纳克每立方米,但保证不了公众健康安全,所以在大家的呼吁下,当然也有行业自身努力,过了几年这个排放标准变成了 0.1 纳克。这是一个过程,但也不能说现在的标准就是安全的,只是一个平衡而已。

四、为什么焚烧不是万能的?

天乐:想请毛达博士给我们科普一下,为什么焚烧是垃圾处理最后的选择?

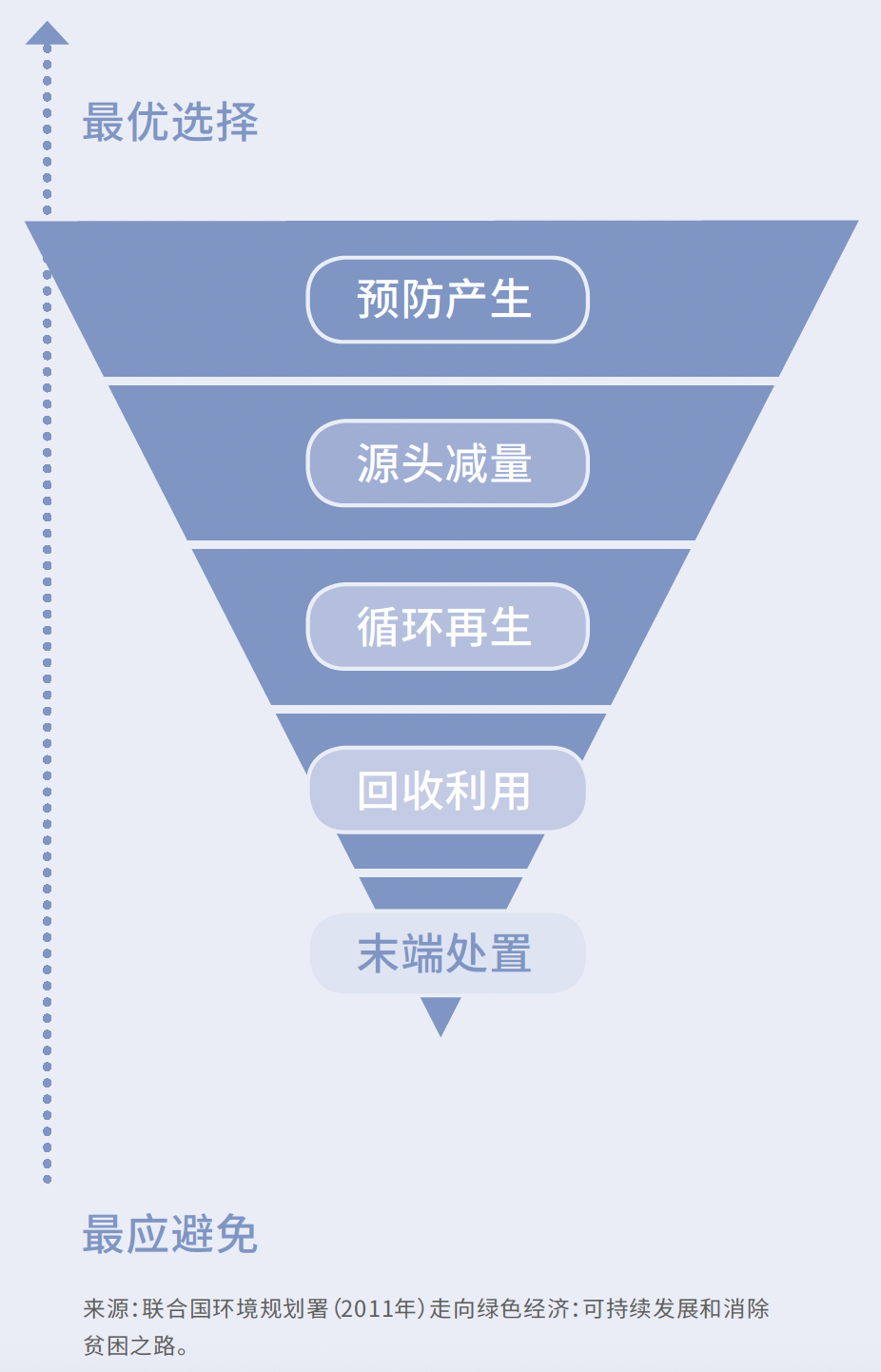

毛达:先说一下垃圾处理的 3R 优先次序:reduce(减量),reuse(再使用),recycle(再循环)。首先是 reduce,避免垃圾产生当然是最优选。其次是 reuse,延长已有物品的使用寿命,减少遗弃或废弃的量,也能减少垃圾。再次就是 recycle,尽量让垃圾循环再生,比如把废弃的纸和塑料做成新的东西。实在没办法了垃圾才进入焚烧这样的末端处置。

◉垃圾处理方式的优先级图源:毛达

天乐:而且总有垃圾并不适合焚烧,比如玻璃或者厨余垃圾。

毛达:是的,垃圾焚烧直接把含碳物质烧成了温室气体排放出去。大家都知道我们现在极端天气这么频繁,厨余是最不应该被烧的,因为我们吃的东西主要是碳水化合物,烧了就变成温室气体。另外塑料和木头都富含碳,一烧也会排放温室气体。假设我们前面这些分类和回收的处理都不做,随便买、随便用,随便扔,全部进入焚烧厂或填埋场,后果我们根本承受不起。

◉垃圾焚烧可能产生的污染物。图源:天下无焚

天乐:从气候变化视角看,垃圾处理问题和我们每个人都息息相关,有些新的数据说,2020 年后出生的人,大概率会在有生之年遇到非常极端的热浪。

莲蓬:玻璃瓶是我特别头疼的事,北京相对还好,本地的常见的燕京、北冰洋和三元牛奶的瓶子可以退。但目前只有本地品牌能提供这种服务,有的品牌它不是本土的,比如我在苏州看到的牛奶是新希望的,它是从杭州产的运到苏州,玻璃瓶没法回收,就变成一次性的了,这是非常可怕的资源浪费。

天乐:是的,我看小区里收垃圾的人也不会收玻璃瓶。

毛达:但焚烧厂恰恰也烧不了玻璃瓶,焚烧不是万能的,我们碰到不同的东西一定要考虑它适不适合焚烧。像玻璃这种就应该想想怎么提升它的 reuse,延长使用寿命,也就是退回到厂子里重新灌装。大家可以看玻璃瓶外侧有没有一些磨痕,如果有,它肯定就是 reuse 的。

天乐:玻璃在食品安全上被认为是一个比塑料好很多的食物包装,但它有这么大的 bug 就很可惜。

莲蓬:其实就是因为玻璃的成本太低,厂家宁可用新的也不愿意回收,因为回收的处理成本可能是非常高的。

五、食物塑料包装的健康风险

天乐:当大家认为垃圾焚烧可以让人们没有负罪感地制造垃圾,其实反而忽略了很多垃圾都来源于我们的食物塑料包装,这些塑料对我们自身的健康也是有害的。包装食品就不说了,哪怕去菜市场和超市,蔬菜和水果都有层层包装。塑料如此普遍出现在我们的食物里,它的安全性到底怎么样?

◉生鲜超市经常见到的被过度塑料包装的各种水果和蔬菜。图源:食通社

毛达:关于食品塑料,大家最近可能比较熟悉微塑料,隔几天就出现一个新研究,然后大家会感到恐慌。但就算微塑料真的有问题,可全世界都没办法戒掉塑料包装,公众慢慢地也会不以为意。当这些微塑料能够进入到我们体内的很多器官,甚至是细胞层面时,会产生不可预期的影响。如果等到那时候再停止摄入微塑料,就为时已晚了。

天乐:我自己也是,因为我早上喜欢喝伯爵茶,但在国内很难买到散装。自从知道微塑料的危害,我买茶包都拆开来喝。很多自称是玉米淀粉做的生物质包装,还有奶茶店会使用的那种可降解 PLA 吸管,里面其实添加了很多化学物质去粘合它或者改变它的性状。

毛达:PLA 是相对可降解的材料,但可能仍然要加一些添加剂让它获得一些功能,包括难降解或有内分泌干扰性和致癌风险的物质。食品包装的添加剂会污染食物,北美经常有人做这类实验,连续几周每天点依赖一次性塑料包装的洋快餐,发现跟塑料有关的添加剂比正常饮食摄入的多。

相对于微塑料,化学添加剂在科学上的健康危害更明确,有一些确定的有风险的物质被加入。比如邻苯增塑剂,最明显的影响就是内分泌干扰,相当于人工雌激素。儿童如果摄入这种塑料添加剂,会导致女孩的性早熟以及男孩生殖器官发育异常。我们认识一个杭州母婴医院的医生,发现近几年男孩尿道下裂的多发可能与这个有关。还有现在大家都熟悉的双酚 A,也是内分泌干扰物,会影响女性的生殖健康。

天乐:我觉得想要戒掉对塑料包装的依赖,就跟戒掉烟酒一样,道理大家都懂,但从认知到行动这个距离是非常漫长的。更何况这些塑料对健康的影响是潜移默化的。

毛达:没错,现在的父母都知道买塑料奶瓶要选不含双酚 A 的,但还有一些我们是不了解的。比如月饼托、鸡蛋托中常见的 3 号 PVC,对添加剂的依赖是最强的。大家可能也不了解,在预制菜的工业化生产过程中,它加工的塑料管道里面也有些有害物质。

喜欢烘焙的朋友注意一下,在网上买的便宜月饼托可能是 PVC 材料。保鲜膜现在也是 PVC 和非 PVC 共存。国家是规定了接触肉,油、脂肪的塑料包装不能用 PVC,但这让老百姓在生活中怎么分辨呢?太难了。

六、外卖包装的新型塑料污染

天乐:玉阳跑过几个月外卖,当时有没有觉得外卖的塑料包装垃圾是个问题呢?

玉阳:说实话,我在送餐过程中最关注的是它包裹得严不严实。可能对于外卖员或者商家来说,他们都希望饭菜能够平稳地送达到消费者手中。所以这也是点外卖会面临的困境,必须要面对海量的外卖塑料包装,包括塑料盒和缠在塑料盖上的保鲜膜。

还有一次性餐具的问题,我自己点外卖的时候每次点不需要餐具,商家依然会送。可能是因为商家午高峰太忙了,不会去看备注,看一眼可能就耽误一份打包的时间,或者怕不给餐具收到顾客差评,所以直接标准化处理。

◉生活中随处可见的外卖垃圾。图源:食通社

莲蓬:现在外卖一般都是复合袋子。因为国家限制商家提供不可降解的塑料袋,也就是以前常见的提手袋算是被禁止使用了,商家如果提供是要受罚的。所以商家用什么替换呢?一个是无纺布,一个是可降解。

但可降解袋子软,不结实,很容易断掉或歪斜导致饭菜倾洒。这时候复合袋子应势而生,又有支撑性又好看,但从垃圾处理的角度,复合袋子远不如普通塑料袋。收废品都不收复合袋子,因为复合材料里面有塑料,有无纺布,有的还带铝箔,很难把它们分开再利用。反而无纺布袋子是统一的材质,相对容易处理。

天乐:所以现在外卖不仅造成了常规塑料的泛滥,还产生了许多新的难以被处理的包装垃圾。

毛达:是的,另一种意义上的 「新污染物」,它们既然很难回收,那就只能拉去焚烧。

莲蓬:我是在北京胡同里长大的 70 后,那会儿我们倒垃圾有一个名词叫 「倒土」,意味着那个时候的垃圾里面主要是灰土、炉渣这类东西。小时候像玻璃瓶、牙膏皮都是可回收的。现在垃圾的种类越来越 「丰富」 了,越来越多不能回收的包装物,这种低值可回收物也没有人收了。

无法回收的塑料包装垃圾,最终四散到山川和河流,也有可能沿着食物链向上回到人类的餐桌,最终进入人体。图源:毛达

莲蓬:目前厦门在低值可回收物方面做得最好,塑料包装物都是由市政每天统一回收的,而且有企业保证后端。厦门还会单独回收玻璃和陶瓷。陶瓷在全国其他地方都属于 「其他垃圾」,只有在厦门会和玻璃放在一起,回收做成建筑材料或用来铺路。厦门的小区里,我看到蓝色可回收桶的数量是灰色其他垃圾桶的三倍左右,而且玻璃陶瓷回收桶中就真的只有玻璃和陶瓷,所以特别羡慕厦门这个模式,想给厦门政府点个赞。

七、告别简单粗暴的垃圾焚烧

毛达:中国的焚烧厂卷到最后,一吨垃圾的处理费能低到十几二十块钱,我觉得政府就是要治理这种低价竞争的问题,因为它会拉低整体垃圾的处理费用,完全不足以覆盖企业或个人生产垃圾的代价。现在中国处理一吨垃圾收取的税费很低,100 块钱左右,或者再多一点也就两三百,在相同消费水平的情况下,像台湾地区怎么也要四五百一吨,日本 800 块钱,欧洲 1000 块钱,这才是正常的收费水平。

中国人民大学宋国君教授曾算过垃圾处理的总社会成本,还加上了健康成本——比如焚烧产生的污染物导致癌症风险,通过模型换算成经济损失——一吨大概是 2000 块钱。如果把这些社会成本算进来,社会各方才有动力去推动减量和再利用。

天乐:说到这里,我就觉得很不公平。像我们北京有机农夫市集,这样一个不挣钱的小买卖,都愿意在减塑和重复利用上投入时间和人力成本,可大企业却不愿意做。

为了倡导减少一次性塑料包装的使用,北京有机农夫市集设置了需要自带容器的 「散打专区」。图源:北京有机农夫市集

天乐:我们从来不发新袋子,还鼓励顾客把袋子带过来,我们收集起来再免费提供给其他顾客。另外,北有机的一些鸡蛋农户会用纸托和稻糠包装,很方便回收。当然也有一些农户用塑料泡沫套着鸡蛋,再装在纸盒里。即便如此,只要顾客把包装退回店里,我们都会攒好了寄回去,让农户重复利用。这个就看商家有没有心,愿不愿意投入一定的成本,装箱是人力成本,寄回是快递成本。

◉二手袋收集区域。图源:北京有机农夫市集

天乐:相比之下,盒马、京东这样的大型连锁超市,明明可以设一个回收区域,收集购物时产生的很多没必要的盒子。如果这些盒子干净,超市可以回收返给厂家再利用,量大还有规模效应。像现在盒马和小象这样的生鲜电商,基本都有自己的配送队伍,其实完全可以交给顾客东西的同时,把袋子收回来。我记得顺丰有个冷链服务,送货时会把冷链箱拉回去,这个做法就不错。

莲蓬:是的,甚至可以考虑每个盒子收取一块钱押金,顾客买完后可以当场拆掉,或者几天后带回来,甚至让配送员顺便收回去,都能退还押金。自然之友在 3 月 30 号发过一篇文章,专门讨论过减少生鲜平台包装的一些 「脑洞」。比如提前约好送货时间,保证顾客在家,配送员不需要袋子就可以直接把东西交到顾客手里。

像盒马有些不合理的做法也需要改变:他们规定只要是线上购买,即便到店自取,东西也必须装进袋子里,收 1 块钱包装费。可以申请退款,但很多人并不知道这个规则;一些优惠券设计的也有问题,有的券只能线上使用,逼着消费者线上下单;再有就是盒马的盒子特别多,它这个名字起得太形象了,全是 「盒」。这些盒子你没法选择不买,买回去也不能退,就算现场拆了还给他们,最后也是扔掉。

毛达:从公共管理的角度讲,我们现在很多时候都是在管 「过程」,比如要求大家分类、规定商户要怎么做。问题是,这样往往反而让小商户、小生产者背上很多负担,而真正产生最多垃圾的大企业却很容易 「合规」。实际上垃圾的源头大部分都是他们,只是制度并没有把棒子打在他们身上。所以还是要有 「目标」 管理,谁产生的垃圾多,不管个人还是企业,就应该多付钱。其实国家已经有这个方向了,只是执行得还不够彻底,可能也担心得罪老百姓。

八、建立自己与垃圾的关联

天乐:最后想请大家聊一下,你觉得我们每个人可以做哪些事情,让垃圾更少、生活更好,同时对自己和他人的健康,以及环境都有好处?

莲蓬:源头减量是最关键的。其实随便一个袋子,只要你反复使用就是环保袋。另外尽量控制自己点外卖和网购,如果实在没时间做饭,就选择堂食。还有就是奶茶,附带了很多没必要的包装,少喝一些,或者用自己的杯子买。

毛达:我们的倡导就是零废弃,9 个字:买好点、买少点、用长点。当然垃圾总会产生,通过循环利用也能解决很多问题。组织或单位领导可以带头做一些尝试,形成一个小系统带动大家。我认识一个做环卫服务的公司,在自己单位的天台上搞了一个小菜园,用来做堆肥的小循环。像自然之友和很多同行都可以提供技术支持,不用从零开始摸索。也欢迎支持我们环保组织,支持食通社、自然之友和深圳零废弃,做我们的月捐人,我们来帮大家实现一些事情。

最后就是要建立自己和垃圾的关联。我们最原始的痛点其实是 「不想垃圾堆在自己家门口」。但现在垃圾能很快被清走,我们就忽视了环卫工人的价值。我们需要意识到垃圾不是别人的事,而是跟自己紧密相关的事。

玉阳:我同意毛达老师说的,要建立垃圾和生活的关联,但这个关联的建立确实还面临着困难。比如 「点外卖」,我们采访过一些人,他们点外卖不是一时冲动,而是跟整个工作、生活节奏结合的。很多人下班后还要加班,很累也没时间做饭,所以在地铁上就顺手点了个外卖。如果不改变这种生活节奏,行动就很难改变。

另一个我想到的是 reuse。现在大家觉得 reuse 好像是比较先锋的生活方式,比如说把一些破布做成书包,是一种 reuse,甚至艺术圈还有那种拼贴艺术。但我小时候姥姥就是这样给我打补丁的,对于传统的生活方式来说,这种 reuse 就是生活本身。所以我觉得,如果能把这种循环利用的理念和日常生活真正结合起来,成为一种下意识的习惯,我们在行动上的改变可能就更容易发生了。

◉图为用自行车废旧的内胎做的背包。环保理念通过类似的艺术商品得到表达,但也离大众的日常生活越来越远。摄影:玉阳