文章来源:钛媒体

文丨镜像工作室,作者 | 阮怡玲,编辑丨邬宇琛

「退票、退票、退票……」 全场沸腾了。胡诗佳按照网上的教学,在 《爱如火》 前奏喊了八个八拍的退票,声音越喊越大。

来的路上,她还在进行 「考前突击」:练歌、记歌词,背各种 「梗」 与接梗的时机。除了喊退票以外,还得在唱到 「辛劳一生的爸爸妈妈」 时应声 「哎」,问人答 「张兵」,问地名答 「俄罗斯」,记住退票口在前苏联……

没有身处其中,你很难想象这种放纵式的快乐。这是知名网红那艺娜的见面会,但真正的主角却在台下。在这场演出里,嗓子最先哑的人、互动环节记得更牢的人、对演出效果贡献最积极的人,都是观众们。

今年以来,中国的演出市场出现了一个不容忽视的新现象,原本占据短视频和直播赛道的网红们纷纷转战线下,开起了演唱会。从小的演出场地 Livehouse 到剧院、甚至是体育馆,他们企图把屏幕里的流量转化到现实。他们中有人从被戏谑和嘲笑,到一夜爆火,有人半只脚踏进娱乐圈,又被全网禁言。

如果说线上是网红们的舒适区,那么线下就是个人命运的分水岭,无法预知上升或坠落。为什么在风险和不确定并存的当下,网红们还要抢破脑袋挤上线下的舞台?这块蛋糕真的大吗?在消费文化层面之外,这些演出和传统的演唱会有什么不同?又将如何重塑演出行业?

Livehouse 里来了新面孔

复古的裙子,棕红色的头发,标志性的红唇。那艺娜拿着话筒走上舞台,还没来得及开口,欢呼声就持续了接近一分钟。

场馆里,各色的应援棒像是海洋一样舞动,有人拿着其他男团女团的应援棒,大喊,「我带你来看娜娜了!」

场馆的经理吕瑞华此时叉着腰,站在舞台后方微笑,感到奇特和幽默。经营演出场馆两年,他也是第一次见到如此复杂多样的观众群体,男的女的,老的少的,还有一家老小一同过来的,「和常来 Livehouse(演出现场) 的人群半点都不一样」,他说。

那艺娜,58 岁,来自湖北农村。四年前以 「俄罗斯娜娜」 闻名,账号被封禁后,改名 「那艺娜」,2023 年初,她在与网络主播的骂战中再次走红,随后 2022 年 11 月发布的歌曲 《爱如火》 被病毒式传播,一年内在各大短视频平台收获了超 20 亿播放量。今年 5 月,她开始自己的第一次个人巡演。

● 那艺娜准备在台上换装。图源:受访者

但这场巡演本是个偶然。石宇嘉是那艺娜巡演最初的演出主办负责人。今年 3 月,石宇嘉和别人谈合作时,被留下来吃饭,有人告诉他,「娜姐会来」,当时他还以为是谢娜。

见完那艺娜后,石宇嘉和朋友分享,两人忽然起了一个念头:给她做一场演出应该会很好玩。他想借这位独特的网络红人,办一场很有意思的秀,娱乐与演唱兼顾。回去之后,石宇嘉找到那艺娜的经纪人张兵,两人一拍即合。

这本是玩票性质的策划。那时人们未曾预料那艺娜能火到,几乎拥有一个顶流的票房号召力。

五月份,在杭州的第一场演出,那艺娜走上舞台,音乐响起,当她开口演唱歌曲 《苹果香》 时,音响却传出了童声,台下哄笑成一团。一天之后,本是负面的假唱争议很快变成了 「梗」,视频在互联网加速破圈传播,成为了那艺娜巡演最好的宣传。演出完的第二天,武汉场和长沙场的票全部售罄。

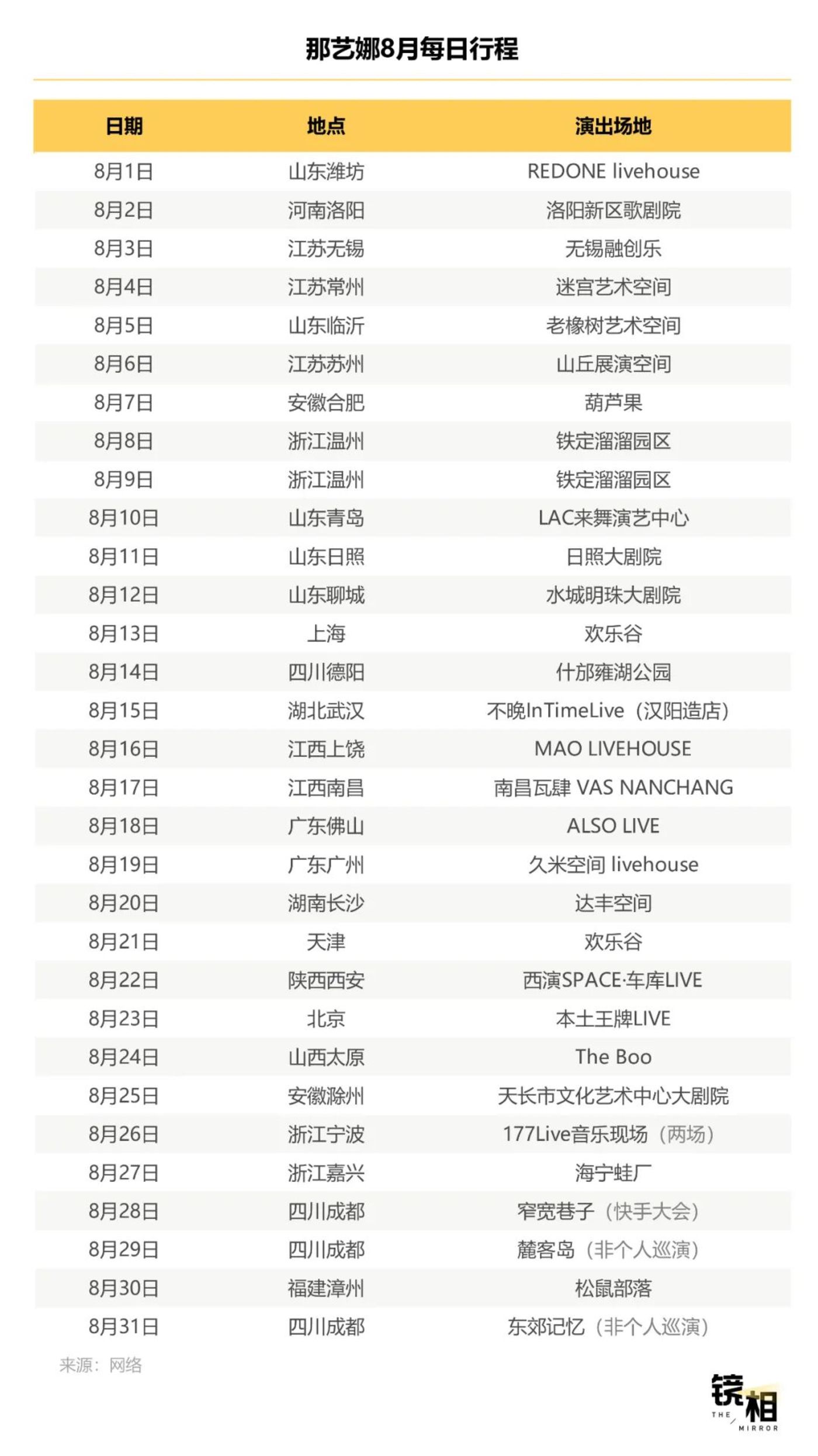

演到北京场时,那艺娜租用了全北京最大的 Livehouse。由于场地租金高,最低票价翻了一倍,从 99 元变成 188 元,仍然在开票第二天就售罄了。场次越增越多,整个八月,那艺娜进行了 「特种兵式巡演」,除 3 天有其他活动外,每天都有安排场次,基本都是千人场,其中一天连演两场。

那艺娜的演出是今年网红转战线下开演唱会的缩影——尽管网红们通过线上积累粉丝,依靠互联网平台获得关注度,和传统艺人在出道、运营等方面都有区别,如今却不约而同站在了同样的舞台。

今年以来,网红歌手何秋亊、旺仔小乔相继在体育馆举办演唱会,但因不露脸、抄袭、票价高等引发大量争议。千万级网红等什么君、二次元网红封茗囧菌都举办多场巡演,反响热烈;以 「人间油物」 出名的田一名也尝试了一次个人专场音乐会。演出市场迎来网红热。

王彦自 2017 年投身演出,先后创办过演出主办公司和艺人经纪公司。虽然在这行摸爬滚打数年,但近些年,他经常在大麦上看见一些从没听过的名字与项目。在他今年主办的 60 场演出里,网红类艺人的场次能占到 50%~60%。去年因为没筛选艺人,数量更多,有近七成的演出项目都是和网红类艺人合作。还有更多没合作上:1 月初到现在,有陆陆续续二三十名网红找上门来。

流量正在重新塑造演出,甚至是文化的模样。那艺娜的演出被一些网友上升到更抽象的意义:是年轻一代对容貌、身材焦虑,消费主义,和粉丝畸形关系等社会规训的集体性反抗。石宇嘉对那艺娜见面会的理解,是一场以观众为主体的符号文化的共创,「就像是漫展」,来那艺娜演出的观众们,几乎没有人在乎她是不是假唱,唱的好不好——音乐只是维系狂欢的形式。

但显然,不是每个网红都是那艺娜。据王彦透露,对于网红艺人而言,一场演出的收入,在同等时间内的性价比往往比不上直播与广告。网红们在演出现场,面对的是直播间和评论区没有的真实面孔,紧绷的成本线,临时的演出团队,缺乏舞台经验、成熟制作、唱功的网红,一旦没有 「梗」 的护体,就容易从狂欢走向翻车。

风险和不确定肉眼可见,为什么网红们还要抢着开演唱会?这股风潮从何而来?

「不接就活不下去了」

在王彦接触的网红艺人里,多数人有明星梦,想要鲜花和掌声。王彦曾问一位尝试开巡演的网红艺人:你想要的效果是什么样的?他说,希望跟林俊杰站在台上的感觉一样,台下都是挥舞的荧光棒。越来越多短视频平台的音乐创作者选择走向线下,首先是出于个人的原因。舞台有天然的吸引力。

不过,真正让网红艺人们纷纷踏足演出行业的,还是今年演出市场的危机——疫情后,演出市场一度疯狂反弹,但艺人和主办之间的供需失衡也很快显现。根据道略音乐产业研究院,今年 7 月演唱会总场次达 278 场,同比增长 16.3%,但其中近八成都是大于 5000 座的大型演唱会。中、小型演出面临票房危机,甚至有取消的风险。钱流向了主要由大公司把控的重点项目,其他人自然感到市场寒冷。

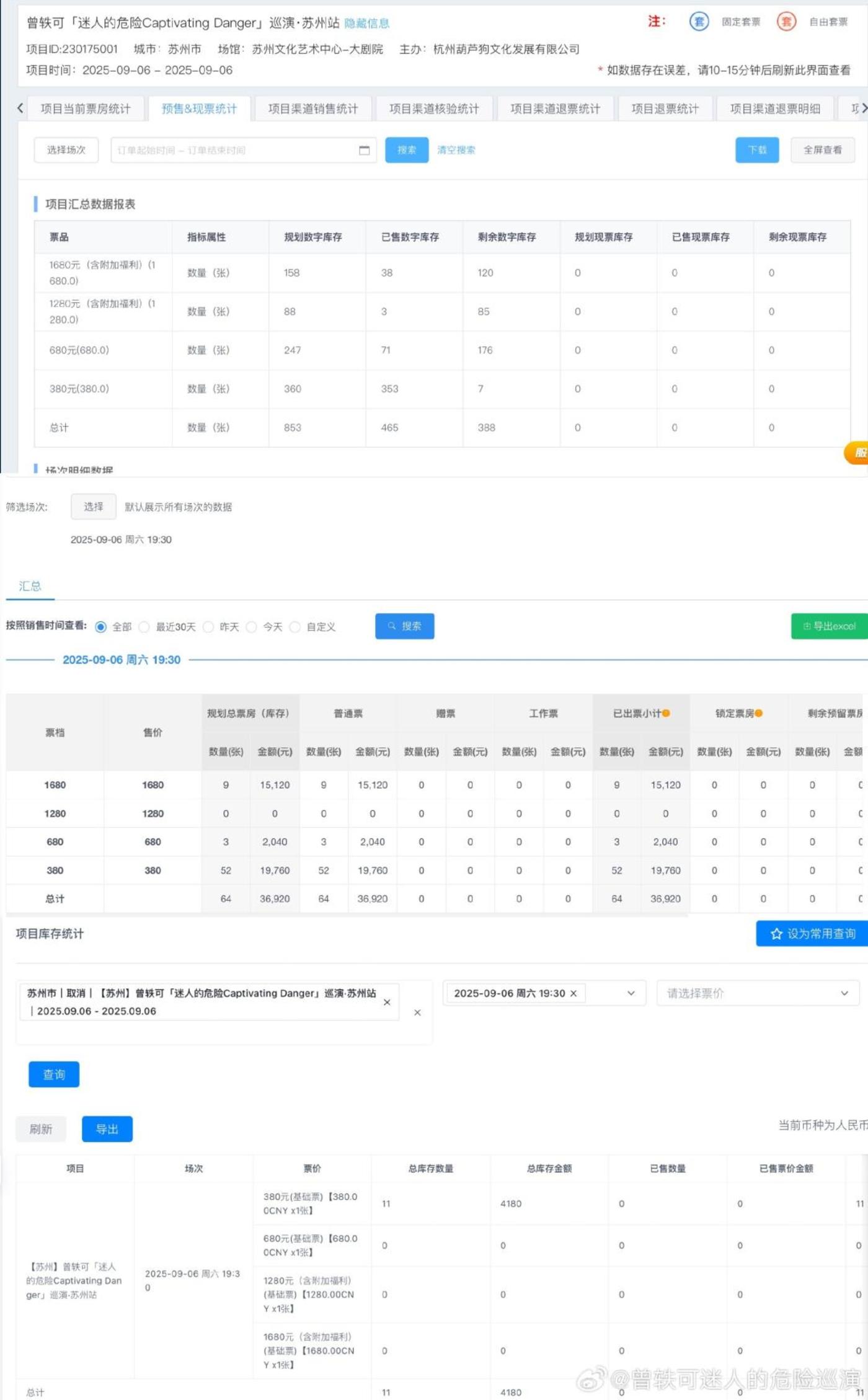

王彦的合作方做了一名港台一线演员的演出项目,规划了 7~8 个场次,最后只演了 2 场。而同期,胡海泉等高知名度歌手也保守选择只在剧院开演唱会。今年 8 月,曾轶可的团队甚至因为巡演苏州站场次被主办方取消,在网络上与主办方公开就 「票房无法覆盖成本」 的说辞叫板。

同时,博山娱乐演出部负责人小灰表示,全国的存量演出艺人大多有固定的合作对象,不太可能成为其他演出主办方的业务客户。新增的艺人可能只有存量艺人的三分之一,许多还会被大公司签走。种种迹象表明:能卖票的艺人不够用了。

今年 3、4 月份的演出市场旺季结束后,王彦的很多同行没看到收益,「有的项目投 200 万,票房只有 120 万」,到了 6 月,账上没有现金,下半年筹备的项目没钱就办不了,只能想办法筹钱。广州 Livehouse「声音共和」 老板拉家渡透露,今年哪怕在旺季,每个月有五、六成的场次能售罄就不错了。

在这样的压力下,主办方不得不寻找新的突破口。

● 曾轶可演出主办方在网络直接公开售票数据。图源:微博

例如今年的语音厅很火,二次元声优也被纳入了演出商的艺人库。729 声工场头牌声优谷江山,以及听潮阁语音厅主播野洵在今年都做了演出。

相比之下,网红艺人更突出。

一方面,网红们的人数多,可选择范围大,在短视频平台活跃,受众的粘性较强。而且他们的受众要求较低,容易被满足。另一方面,想赚快钱的主办方,在各个方面都能节省成本:传统音乐人普遍需要乐团做伴奏,而网红只要一个 DJ 就够了,有的只放伴奏也行。

网红艺人们的出现,确实能一定程度挽救需要钱的主办方和场地方。场地合作一般分为包场和票房分账两种模式,包场是直接交租金,票房分账则是按票房成绩,主办、场地分钱。而网红演出的租场,基本都是包场,不必操心票房,收入确定。

王彦看得很清楚:「以前有的 Livehouse 很有原则,一不接网红,二不接奇葩歌手,因为各种演出排着队来约场地;但现在的情形下,各种奇葩的演出找上门,他们能不接吗?不接就活不下去了。」

而对网红来说,进军线下不仅能带来更稳定的收入,也是对抗流量焦虑的一条新路。许多网红每天直播 6-8 小时,使尽浑身解数来取悦观众,也难以抵挡流量下滑的速度。王彦观察到一些较为头部的抖音网红,高峰时一个月能接十条软广,单价在两三万左右,现在可能跌到了一个月一条,报价还断崖式下跌。线下成为了新的收入来源。

网红类演出是主办方主导、以盈利为目的的业态。尽管和网红艺人合作并不意味着 100% 盈利,但假如开到了 「盲盒」,边际效益就可以拉满,越做越好。

「什么奇葩事都遇到过」

但主办方想通过网红赚钱,并没有想象中容易。

和网红艺人们合作,首先遇上的是专业问题,比如有一次,一位艺人觉得调音没调好,但后来王彦发现是因为他不会用麦克风,手遮住了麦克风的头,调音调不了。而这明明是最基础的演出常识。

专业素养不足,还体现在版权意识上。许多网红艺人们缺乏原创的音乐作品,要撑起 1 个小时以上的演出,需要翻唱大量歌曲,但有时候对版权规定了解不足,容易引发麻烦。有一次,一个艺人在演出的粉丝点歌环节里 「唱嗨了」,不经意间就翻唱了十七、八首需要付费授权的曲目。第三方打着版权方名义找上门来收费,展示了一大堆现场演出视频作为证据:这首唱了 8 秒,那首 13 秒,另一首 25 秒……最后,作为主办方的王彦补了一万多元。

「网红艺人或许对直播、带货、粉丝社群很了解,但基本上少有参与演出的经历」,王彦说。这导致他们在市场上成了待宰的羔羊,舞队、舞美、技术团队等经常虚高报价,「网红艺人付费 10 万的舞蹈团队,也许换个合作方去询价,报价仅需一两万」。

除了演出,团队管理也经常给主办方带来额外的负担。很多艺人团队不认识演出场地里的各种专业人员,艺人说了一句 「声音太干了」,小助理要找人解决,甚至会拉着场地里打扫卫生的清洁人员问。后来王彦都会主动给艺人拉好群沟通。

有艺人团队因为喜好,把酒店订在演出场地 30 公里外的地方,路上堵车,去和主办方抱怨场地太偏;有人硬要演出结束后连夜从长春赶往下一站哈尔滨,只是因为觉得自己睡不着,拉着十几号人从凌晨两点半开到天亮;还有人因为一顿庆功宴买了全场的单,餐费开销多花了几万元,把一场演出的收益吃没了。

为了防止更多突发情况,王彦和团队想出了一个办法——只给艺人做选择题,让团队从 ABC 三个选项里选酒店、差旅、饭店等等,不能给他们太高的自由度,让他们随心所欲。

● 一家 Livehouse 场馆内的艺人休息室。拍摄:阮怡玲

即便这些都做好了,风险却可能在演出之外。最典型的是旺仔小乔官宣蒙面演唱会后的一系列舆论,旺仔小乔受此影响掉粉超过 300 万,取消了演出,甚至还遭到了多平台禁言。王彦也有类似的经历。公司准备了容纳 800 人的场地,还是坐票,最后只来了两三百人。后来才知道是因为在直播宣传巡演的时候,网红艺人说错话,导致核心粉丝抵制,「基本盘」 也流失了。

不止主办方,场地方也会吃亏。Livehouse 老板拉家渡觉得,越是纯网红、收割型的演出越容易乱。观众不是 Livehouse 的常客,甚至多数第一次来 Livehouse,不懂 Livehouse 的规矩与文化,有大量的观众踩点到,门口排了长队,结束后还要给差评,吐槽入场太慢。而艺人团队通常都是分区卖票,团队却常常不能满足高价 VIP 票的权益服务,也会引来一大波观众投诉场地。

和原创音乐人的合作大都简单得多,艺人甚至还会拦着公司不要开太高价,不然达不成合作。他们不像网红有退路、有倚仗,如果不演出很快就会被市场遗忘。

最近,王彦在一个项目里和行业内代表作颇多的某位知名原创音乐人合作,对方什么杂七杂八的要求都没有。王彦说,怎么有这样一个天使一样的人,不要额外收益,自己解决诸多问题,酒店安排住哪就住哪,「她又把我拉回了初心」。

大浪还在淘沙

历经重重试炼和磨合的网红们站上舞台,真的能和主办方一起打出漂亮的仗吗?

刀酱是一个典型的成功案例,也是博山娱乐在演出市场的一次成功探索。2024 年 5 月份,小灰发现,用河南话演唱的流行歌曲 《5:20AM》 火爆全网,版权公司 「赚翻了」。顺着歌,他发现了刀酱。

因为觉得刀酱在同品类艺人中相对更有潜力,也不止这一首爆款单曲,今年二月份,他找到艺人团队,告诉他们:线下演出能提升艺人的价值,将大量路人盘转化为核心粉丝、激发与验证粉丝的消费欲望与消费力,为之后的商单、巡演做基础。当时刀酱拥有的 300 万粉丝里,给她花过钱的其实很少。综合许多条件后,双方达成合作,开始巡演。

首轮七站全部售罄,抖音账号涨粉了 50 万,还产出了二次传播的内容。

和传统演出的宣发方式不同,在小灰看来,给网红做演出,就得会玩视频平台,懂推流。他的宣发方法论是:挑对平台,找到合适的账号,再结合艺人的特点定制内容。靠这种方法论,他做过的项目几乎都带来了正收益。「我们筛选账号靠的不是直觉,而是数据,构建一个包括标签、过往作品的完播量、抖音的等级评判等等在内的小模型,推演什么账号值得投。」

● 刀酱演出现场。图源:受访者

但成功不是常态。小灰见过很多主办依旧迷信 「爆火单曲」,认为有一首火歌就能撑起巡演,短视频平台毫无投放痕迹,结果惨败,只卖了五六十张票。

王彦就曾因为这种错误的 「凭歌选人」 方法,合作了很多成功概率低的艺人。「当时很天真,也很投机,太想当然了,以为歌火人就能火,人火演出就能卖出去。」 那时候,王彦看到酷狗音乐上,一首翻唱歌曲在飙升榜前 20 位,就愿意去选演唱的网红艺人做演出——但其实这是夜店选歌手的逻辑,而愿意去夜店花大几千的群体,可能并不愿意花一两百去 Livehouse 听某位歌手唱一整个晚上。

人们开始意识到,网红艺人们最致命的,是短暂的生命周期。由于演出内容的创新空间小,他们往往一年就会从主流视野里消失。即便是那艺娜的演出,由于只唱 8 首歌,互动 20 分钟,巡演开到现在,套路化、重复度已经相当高。王彦介绍,他和传统艺人的演出约至少三年起步,但网红艺人大多只签一年。原因很简单,变数太多,控制很难。

经历过这些,王彦不愿意再做一锤子买卖。今年,王彦重新明确了公司的方向,如果纯粹做主办,他要再好好地审核合作方,而另外一方面,他将重心转向自己的经纪公司。至少保证艺人每个月都有几场演出可做,部分艺人还会去规划特别专场或全国巡演。他觉得,与其在网红身上博短期的高收益,不如长线打造自己的艺人来得更划算。

网红演出或许不会消失,它是互联网和音乐传播形态变化的新产物。但王彦在等,等市场再次充分洗牌,把粗制滥造的主办都淘汰,把投机心态的艺人都过滤,让专业的人做专业的事情,让值得被看见的艺人走得更远,或许行业会不一样。

(应受访者要求,文中人物均为化名)