文章来源:钛媒体

说起中信,耳熟能详的是旗下中信银行、中信证券等金融类业务,以及中信出版等新消费类业务。但拆解中信股份的财报会发现,这家已经上市十余年的中国综合性跨国企业集团,旗下上市公司有 11 家,业务不仅涉及金融,也涉及特殊钢生产、大宗商品贸易与投资、电信运营、种业等等。

在营收体量上,根据中信股份发布的 2025 年中期业绩报告,报告期内,公司实现营业收入 3,688 亿元,归母净利润 312 亿元,整体经营表现较为平稳。不过受先进材料板块一次性收益 (旗下子公司中信金属去年同期因艾芬豪矿业可转债转股的带来的一次性收益) 高基数及部分行业周期性下行影响,归母净利润微降 2.8%。

截至发稿,中信股份报 11.9 港元/股,总市值接近 3500 亿港元,PB 仅为 0.4。「中信股份的 PB 最低时候只有 0.25 倍,是被严重低估的。」 中信股份在投资者业绩说明会表示。

在此背景下,延续此前制定的三年 《股东回报规划》,中信股份提升中期股息,较去年中期每股股息提高 0.01 元至每股 0.2 元,同比增长 5.3%,分红总额为人民币 58.18 亿元。股息率超过 5%,中期分红率提升至 18.6%,在追求规模与利润的同时,更加注重经营质量与股东的长期价值,中信股份尝试通过系统性加强市值管理,解决多元化集团市场估值长期存在的 「综合企业折价」 问题。

金融与实业构成业绩韧性基本盘

中信股份产融结合的模式,在上半年复杂的市场环境中表现出一定的韧性与互补优势。这里产融结合指的是金融与实业两大板块协同发展,目前已经成为中信股份稳定公司基本盘、驱动未来增长的核心模式。

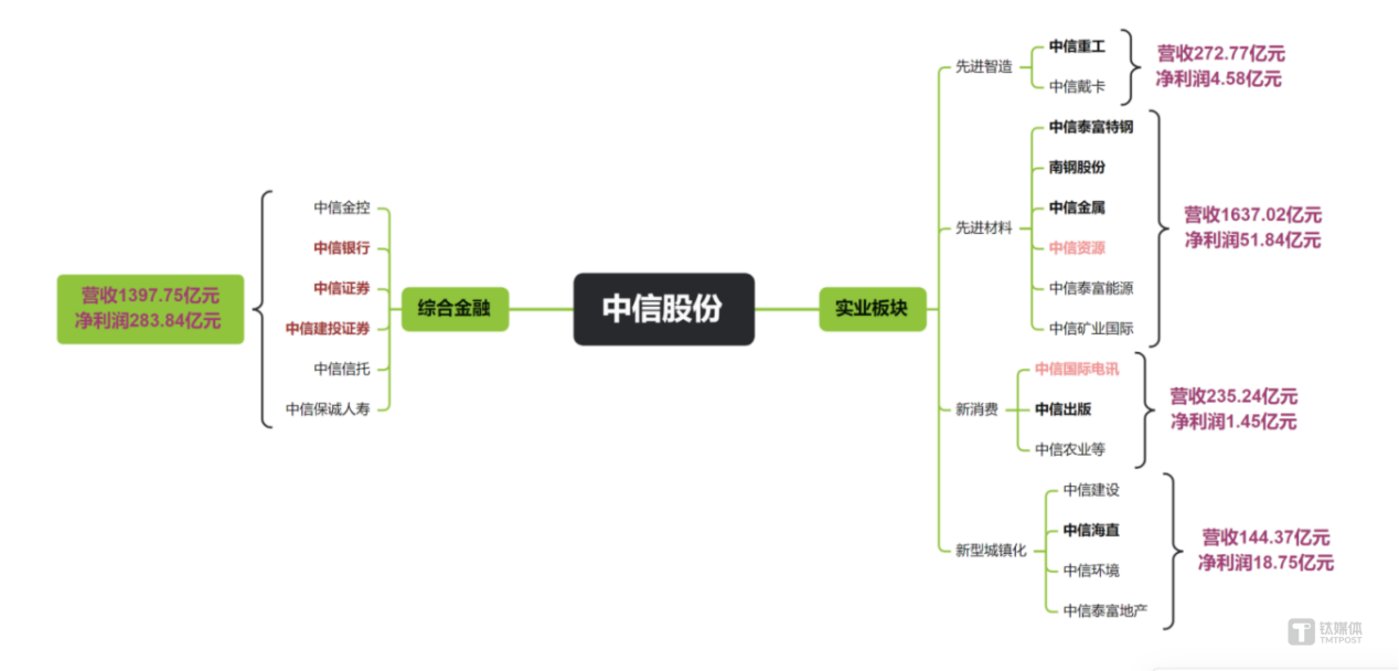

分开来看,综合金融服务依然稳健,业绩全面增长,上半年营收 1397.75 亿元,归属于普通股股东净利润 283.84 亿元,分别同比增长 2.0% 和 1.8%。这部分业绩主要由中信银行、中信证券等 A+H 上市公司贡献。

实业板块,上半年整体营收 2289.4 亿元,归属于普通股股东净利润共计 76.62 亿元,这部分业务分为四个部分,即先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化。其中,中信泰富特钢、南钢、中信金属等上市公司的先进材料板块业绩贡献最大。实业板块上市公司有 8 家,中信重工、中信泰富特钢、南钢股份、中信金属、中信出版、中信海直等 6 家为 A 股上市公司,中信资源、中信国际电讯这 2 家为港股上市公司。

在营收和利润上,金融板块业务依然起到了压舱石的作用,虽然总营收只有实业板块的六成,但利润贡献是实业板块整体利润的 3.7 倍。值得一提的是,中信股份上半年跨境金融表现亮眼,其中,中信银行人民币跨境贷款余额较年初增长 63%,中信证券、中信建投证券在港 IPO 保荐 12 单、规模 135 亿港元,助力比亚迪完成 H 股新股配售和成功保荐宁德时代在港上市 (近三年全球最大 IPO),旗下华夏基金 (香港) 推出全球首支人民币计价的代币化基金。

不过,实业板块在业绩上也有可圈可点之处:

先进智造方面,中信重工的新能源装备营业收入实现了 765% 的增长,达到 8.12 亿元;中信戴卡铝车轮总销量达到 4510 万件,在全球汽车零部件企业百强榜排名升至第 42 位,且海外销量同比提升 11.1%。公司还拓展新的增长点,交付相关客户 eVTOL 碳纤维座舱首批样件;

先进材料方面,中信泰富特钢 「小巨人」 品种实现销量 368.8 万吨,2200 兆帕级桥梁缆索钢丝用钢将用于世界最大跨度桥梁建设;中信泰富能源新能源发电量增长 130% 达到 19 亿千瓦时;中信金属有色业务强势增长,铜、铌产品销量均实现双位数增长,铌业务国内市占率稳定在 80%。

新型城镇化方面,中信建设在阿联酋、乌兹别克斯坦新生效、签约一批重大项目,沙特利雅得社会住房项目一期住房预售量超 90%;中信海直主动融入区域低空经济发展,成功开展全球首次 2 吨级 eVTOL 海洋石油平台试飞。

新消费方面,中信农业旗下隆平高科完成 12 亿元定增;杂交水稻市占率在巴基斯坦和菲律宾分别达到 40%、27%;中信国际电讯澳门 5G 用户量达到 80 万户,增长 29%;中信出版图书零售市场市占率排名第一。

未来战略:从规模扩张向质量效益转变

业绩整体稳健的同时业,中信股份部分业务依然面临宏观经济和行业周期性调整带来的挑战。

比如,钢铁和房地产行业的持续低迷,对中信股份相关业务板块构成了压力。钢材价格下跌和地产成交不佳,影响了特钢业务的收入端和地产业务的利润结转。虽然中信泰富特钢通过产品结构优化仍逆势增长,且保持了行业领先的盈利能力,但整体行业环境的改善仍需时日。地产业务方面,公司正通过加快存量去化、推进项目交付结算等方式应对,但市场整体复苏的步伐将是决定该业务线未来业绩的关键变量。

管理层在此次会议上表示,尽管实业板块整体业绩有所波动,但重点实业子公司保持增长,且部分公司增幅显著,体现出该板块的韧性。相信在国家各项政策利好下,随着公司实业 「星链」 工程的纵深推进,通过多项管理举措,有信心推动实业板块业绩实现同比改善。

在 「十四五」 收官与 「十五五」 谋篇的节点,中信股份的战略思考显得尤为重要。董事长奚国华在致股东信中明确了公司的核心发展理念和未来战略。「站在承前启后的历史节点,公司将始终坚持以价值为中心的内涵式发展,坚定履行对客户、对股东、对社会的郑重承诺,全力推动经营管理上台阶、提质效,开创高质量发展新局面。」 奚国华表示。

信中提到,后续中信将深入实施金融 「强核」 工程,建强金控集团,提升金融业态核心功能、核心竞争力;深化综合金融模式创新,打造企业全周期、立体式投资矩阵,增强服务实体经济质效。扎实开展实业 「星链」 工程,更大力度推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育,加快发展新质生产力。

此外,打造 「走出去」 和 「引进来」 的综合服务平台,全方位助力高水平对外开放。巩固中亚、澳洲等地区传统优势,深入拓展 「一带一路」 沿线业务机遇,积极参与香港北部都会区建设。大力推进 「要出国、找中信」「来中国、找中信」 品牌落地,探索战略参股、项目跟投、政企协同等合作模式,实现各方互利共赢。做实境外协同分会建设,以 「一个中信、一个客户」 推动国际化发展实现新跨越。

这标志着中信股份的发展模式正从规模扩张向质量效益型转变。其核心在于,不再简单追求资产规模的增长,而是更加聚焦于提升资产回报率 (ROE)、优化资源配置、强化科技创新和精益管理,从而实现可持续、高质量的价值创造。

破局市值管理 「错配」

21 家一级子公司,11 家上市公司,业务的多元性让 「协同」 成为中信股份这家多元化集团的潜力所在。在投资者业绩说明会上,管理层强调了通过启动金融 「强核」 工程,以中信金控为平台,强化综合金融板块的协同和赋能。

比如,通过构建融合服务团队,跨法人成立专属服务团队,为大客户提供一站式综合金融解决方案。在服务宁德时代的过程中,中信建投证券担任保荐机构,中信银行提供综合授 信、供应链金融等服务,中信保诚资管通过产业基金进行投资,形成了 「投行+商行+投资」 的联动。

此外,强化平台管理能力:中信金控在资本管理、风险管理、市值管理等方面对金融子公司进行统一赋能。例如,通过精细化资本管理,上半年为金融子公司节约资本 64 亿元;通过建立穿透式全面风险管理体系,控制了房地产、地方债等重点领域风险。

即便有协同效应,但部分投资者认为,对于中信股份这样的多元化集团,市场的估值长期存在 「综合企业折价」 问题。中信股份在业绩沟通交流会上表示,这种 「折价」 未能完全体现公司的整体价值和独特的协同优势。对于一家上半年营收超过 3500 亿、归母净利润超过 300 亿的集团来说,在被市场严重低估的情况下,公司系统性加强市值管理,致力于解决两大 「错配」:

实现 「 两个价值」 的匹配:即推动公司市场价值与内在价值相匹配。公司一方面不断提升价值创造能力,同时推动子公司分拆上市 (如中信金属上市后价值得到释放),另一方面加强市场沟通,增加信息披露颗粒度,让市场更清晰地认识各业务板块的价值。

实现 「 两个逻辑」 的契合:即让公司自身的经营发展逻辑与市场的期待逻辑相契合。市场期待更高效、更市场化的资源配置,公司为此提出 「公司也是产品」 的理念,并优化股权结构、整合同类资产,将资源向更能创造价值的领域倾斜。

AI 正在颠覆所有行业,并有望带来新的生产力变革,对于 AI 技术在中信的应用现状与规划,管理层表示,中信发展 AI 的思路在于利用其 「场景多元、数据丰富」 的特点,将 AI 技术与垂直领域的应用场景深度结合,而非与科技公司在底层大模型上直接竞争。

AI 已在中信多个子公司应用,例如,中信银行 「仓颉」 大模型投产 16 个智能应用,已覆盖客户服务、风控、投研等场景;中信证券的债券智能助手可降低获客成本;南钢的 「元冶」 钢铁大模型能将研发周期缩短 30%。

未来,中信计划打造 「点、线、面、体」 的 AI 发展体系,包括聚焦高价值应用场景 (点),打通业务链与数据链 (线),构建企业级 AI 平台 (面),实现跨组织、跨产业的 协同 (体),系统性地释放 AI 的赋能价值。

总体来看,现阶段中信股份金融板块的稳健增长为公司提供了业绩基础和现金流,而实业板块在展现应对周期性压力的韧性同时,正通过技术创新和结构优化,培育新的增长点。正如管理层所言,对于中信股份而言,一个重要的命题是 「以价值为中心的内涵式发展」,从追求 「大而全」 转向追求 「强而优」,需要更加注重资本效率、科技含量和股东回报。

展望下半年,宏观经济的不确定性依然是外部挑战。然而,随着国内各项稳增长政策的推进, 以及公司内部改革的深化,中信股份有望通过金融与实业的双引擎优势,以及全球化布局与协同效应,对冲外部风险,释放增长潜力。对于投资者而言,中信股份的价值重估及其向 「科技型卓越企业」 的转型,将是未来市场持续关注的焦点。(本文首发钛媒体 APP 作者 |秦聪慧)