最近,在开发者大会 Meta Connect 上,Meta 推出三款不同定位的 AI 眼镜,并宣布开放开发者平台。

「眼镜是唯一能让 AI『看见用户所看、听见用户所闻』 的设备。」 扎克伯格戴着 Meta 首款 「AI+AR」 产品 Meta Ray-Ban Display 入场。作为行业的风向标,该产品也被视作 AI 与 AR 技术走向消费级落地的重要样本。

在对未来 25 年的判断上,扎克伯格和 《失控》 的作者凯文·凯利有着同样的结论,智能眼镜将替代绝大部分的手机,成为搜索所有数据的工具,包括你能看到的数据以及你自身所产生的数据,比如你的一颦一笑,然后,形成一个虚实结合的世界,凯文·凯利将此定义为 「一个透明的镜像世界」,一个没有隐私的世界。

当镜像世界能为你提供定制化服务时,你会让渡自己的隐私吗?假如真如 Meta 所愿,AI 眼镜将迎来爆发的 「春天」,你会如何回答这个问题?

或许答案要先从这个 「春天」 开始找起,毕竟今年发布的诸多款新品,退货率仍居高不下。

一、市场火爆背后,退货率居高不下

今年的 AI 眼镜有多火,一组数据可以说明。

8 月 26 日京东发布的智能眼镜半年报显示,2025 年上半年该品类成交量同比增长超 10 倍,入驻品牌数量同比激增约 3 倍,平均每 9 天就有一款新品问世。IDC 数据也显示,2025 年第二季度全球智能眼镜市场出货量达 255.5 万台,同比增长 54.9%;中国智能眼镜市场出货量达 66.4 万台,同比增长 145.5%。

今年以来,国内外大厂也密集发布了智能眼镜计划。如亚马逊计划于 2026 年底推出代号 「Jayhawk」 的消费级 AR 眼镜;2025 世界人工智能大会期间,阿里展出配备双光机显示系统的夸克 AI 眼镜,并宣布将于今年内正式发布。

一系列的动态,都说明智能眼镜正从技术融合、产品创新、生态培养等多维度快速发展。

然而,亮眼销量的背后,高退货率却成为行业难以回避的现实。据行业媒体 XR Vision 统计,京东、天猫等平台 AI 眼镜退货率约为 30%,抖音平台更是高达 40%~50%,其中 「功能实用性不足」 是消费者反馈的核心问题。

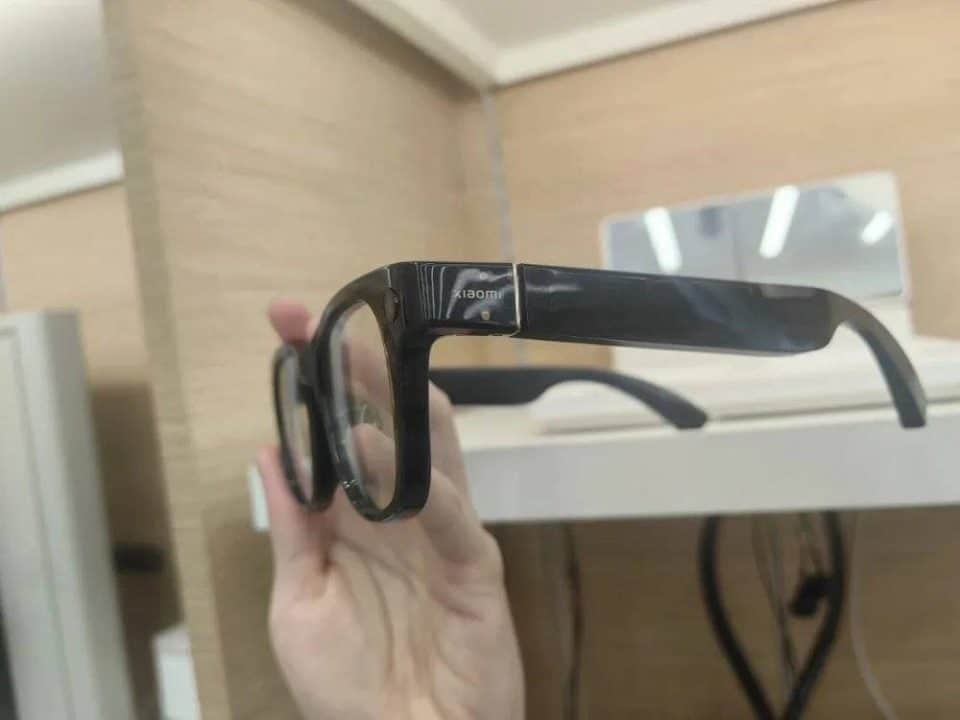

消费者黄鑫 (化名)在使用小米 AI 眼镜 5 天后选择退货,他告诉记者:「只有摄像头而无镜片显示的小米 AI 眼镜,更像 『耳机+相机』 的简单组合,实际场景体验未达预期。」 比如,导航时因缺乏视觉显示,仅靠语音播报难以在多岔路口准确辨路,最终他仍需掏出手机查看地图。

图源:IT 时报

Meta 再次成为行业的领先者。

与此前的 Ray-Ban Meta 相比,Meta Ray-Ban Display 有两大创新点,一是在右侧镜片内侧装配了彩色显示屏,可以通过 Meta AI 完成消息查看、视频通话、实时字幕翻译、路线导航等视觉功能;二是配备了神经腕带 Meta Neural Band,可使用手势与显示屏交互。

有了视觉功能的加持,Meta Ray-Ban Display 一定程度上可以丰富日常使用场景,如 AR 导航能将路线箭头投射在路面;消息弹窗悬浮于眼前,无须低头即可处理信息;办公场景中,AI 眼镜的 「实时转写」 功能可将会议发言自动整理成文字纪要,并投射到眼前。

图源:Meta

「AI 眼镜的核心是在 『全天候佩戴+视觉和听觉感知』 的技术基础上,实现 『数据沉淀+辅助决策』 的深度服务价值。」 深圳易天科技总经理江高平告诉 《IT 时报》 记者,比如可以根据用户过往的消费偏好、预算,在逛街时推荐合适的店铺、产品;结合会议中记录的需求,在项目决策时提醒关键信息,成为 「私人决策助手」。

不过,这些功能大多只是对现有设备的补充或微创新,至少在当前,AI 眼镜仍缺乏一个能真正打动消费者的核心功能。

二、无规范,只能边发展边解决

AI 眼镜带来的隐私安全问题一直存在争议。摄像头偷录是最被诟病的应用场景之一。

泰尔终端实验室曾对 Ray-Ban Meta Wayfarer 拍摄录制时的提醒功能做过测试,评估设备在隐私保护方面的解决方案。大多数体验者认为智能眼镜在提示灯亮度、提示音音量方面表现适中且有助于提升使用体验,但提示灯在户外环境下可能过暗且颜色对部分用户来说不易辨认。

据悉,此次 Meta 发布的 Ray-Ban Display 延续了拍摄提示灯提示,并且眼镜左右两侧各有一个传感器,如果检测到两边进光量不一致,相机便无法启动。以此来防止通过遮挡提示灯来进行偷拍的行为。

但有科技博主此前对 Ray-Ban Meta 测试发现,在用胶带遮住右侧提示灯的同时,用手盖住左侧的摄像头,使两侧进光量保持一致,在听到开始拍摄提示音后,松开摄像头的手,就能在遮挡提示灯的情况下进行拍摄。

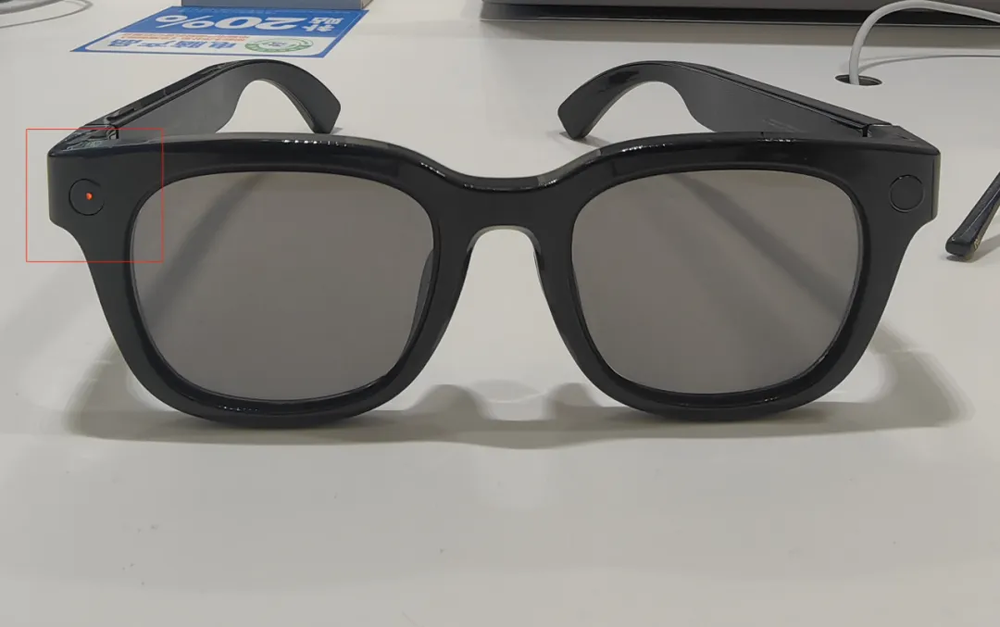

小米 AI 眼镜发售后,也有博主测试,仅用一支马克笔涂抹,就成功遮挡住拍摄提示灯,从外观上很难分辨提示灯是否亮起。在开启拍摄功能后,周围人几乎无法察觉眼镜正处于录制状态。

图源:IT 时报

XREAL 融资总监王艺儒在接受媒体采访时表示,业内关于规范 AI 使用、避免隐私侵犯等问题,尚在讨论和探索阶段。目前,智能眼镜赛道体量还没那么大,关注度也没那么高,只能预判出一些风险,一边发展一边解决。

三、摄录提醒应做成 「强提示」

面对 AI 眼镜带来的隐忧,消费者该怎样做?如何才能在创新的同时保障隐私安全?种种问题涌入消费市场,需要行业、法律以及消费者自身多方协同发力,为 AI 眼镜的狂飙装上 「安全刹车」。

图源:Meta

北京星也律师事务所高级顾问于泽辉告诉 《IT 时报》 记者,AI 眼镜可能会在数据隐私、告知与同意、知识产权、产品责任和算法伦理五个方面带来风险,而行业技术赋能、法律机制保障和厂商设计理念是保障合规的三大基石。

首先是数据隐私方面,根据 《中华人民共和国个人信息保护法》 等相关法律法规,企业在收集、处理、存储和使用个人信息时,必须遵循最小化原则、告知同意原则,并采取必要的技术和管理措施确保数据安全。

这就要求企业在产品的出厂设置时,就应是最高隐私保护级别,且使用过程中,只收集与产品核心功能直接相关且必需的数据。面部、指纹、语音、生理特征等属于敏感个人信息的数据,拍摄采集前必须取得用户的单独同意,并明确告知处理目的、方式和范围。

对于公众而言,面对 AI 眼镜的拍摄都 「有权让其停下」。

于泽辉建议,AI 眼镜厂商一方面应该把 「强提示」 做成一种设计美学,它可以是镜框上一圈优雅的光晕,或是一种独特的、无法被禁用的声音提示;另一方面可以设置特定手势,如对方举起手掌,AI 一旦识别到便立刻停止录制。

「AI 眼镜的想象力远不止于拍摄,更在于其背后的 AI 分析能力。如果未来集成人脸识别、情绪分析或身份标签等功能,新的风险便会层出不穷。」 于泽辉进一步建议,在算法模型上线前,需建立算法审查机制进行严格的伦理审查和偏见测试,并记录在案;产品设计中,也需提供一个清晰、便捷的开关,允许用户一键关闭所有基于个人信息的个性化推荐和分析功能。