文章来源:新华财经

新华财经北京 10 月 21 日电 (王菁) 新型政策性金融工具正以超预期速度落地见效。截至 10 月 17 日,国开行新型政策性金融工具已迅速投放 1893.5 亿元,预计可拉动项目总投资 2.8 万亿元。同期,农发行完成 1001.11 亿元投放,支持项目 562 个,预计拉动总投资超 1.26 万亿元。

这项初步总规模 5000 亿元的新型政策性金融工具于 9 月末正式设立,全部用于补充项目资本金。在不到 20 天的时间内,两大政策性银行已高效投放近 3000 亿元,展现了金融支持实体经济的加速度与高效率。

业内人士表示,进入四季度,多地抢抓重大项目施工 「黄金期」,推动项目建设取得积极进展。新型政策性金融工具作为项目资本金注入后,将通过 「资本金支持+银行贷款」 的组合使用,进一步放大撬动效应,成为稳投资的重要支撑。

工具落地:近三千亿资金快速投放 精准直达重点项目

从投放情况来看,资金精准流向经济重点领域,这一工具呈现出显著的精准性和导向性。截至 10 月 17 日,国开新型政策性金融工具已向 12 个经济大省投放 1465.8 亿元,占比 77.4%;向民间投资和民间资本参与项目投放 545.2 亿元,占比 28.8%。

农发行也呈现出类似的投放特点,截至 10 月 17 日,此次设立的基金向 12 个经济大省投资项目 407 个,共计 671.36 亿元;主动对接和挖掘优质民间投资项目,对符合条件的项目依法合规加大支持力度,支持民间投资项目 23 个,共计 93.59 亿元。

从产业支持来看,新型政策性金融工具重点聚焦新质生产力领域。国开行向数字经济、人工智能、消费等领域项目投放 710.5 亿元,占比 37.5%。农发行也聚焦数字经济、人工智能、消费等领域,积极开展基金客户的 「大走访、深营销、强服务」 活动,为基金尽快落地奠定基础。

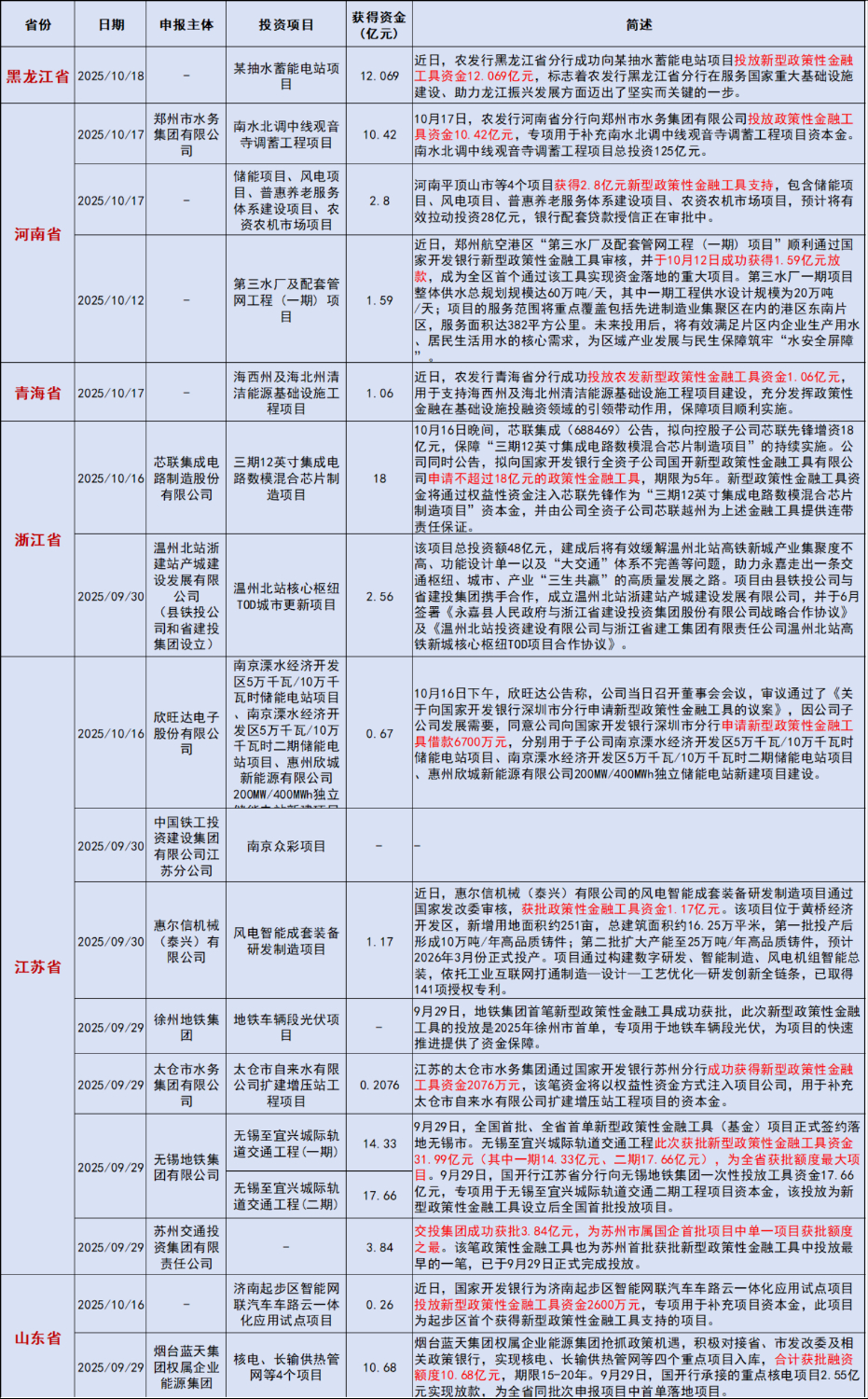

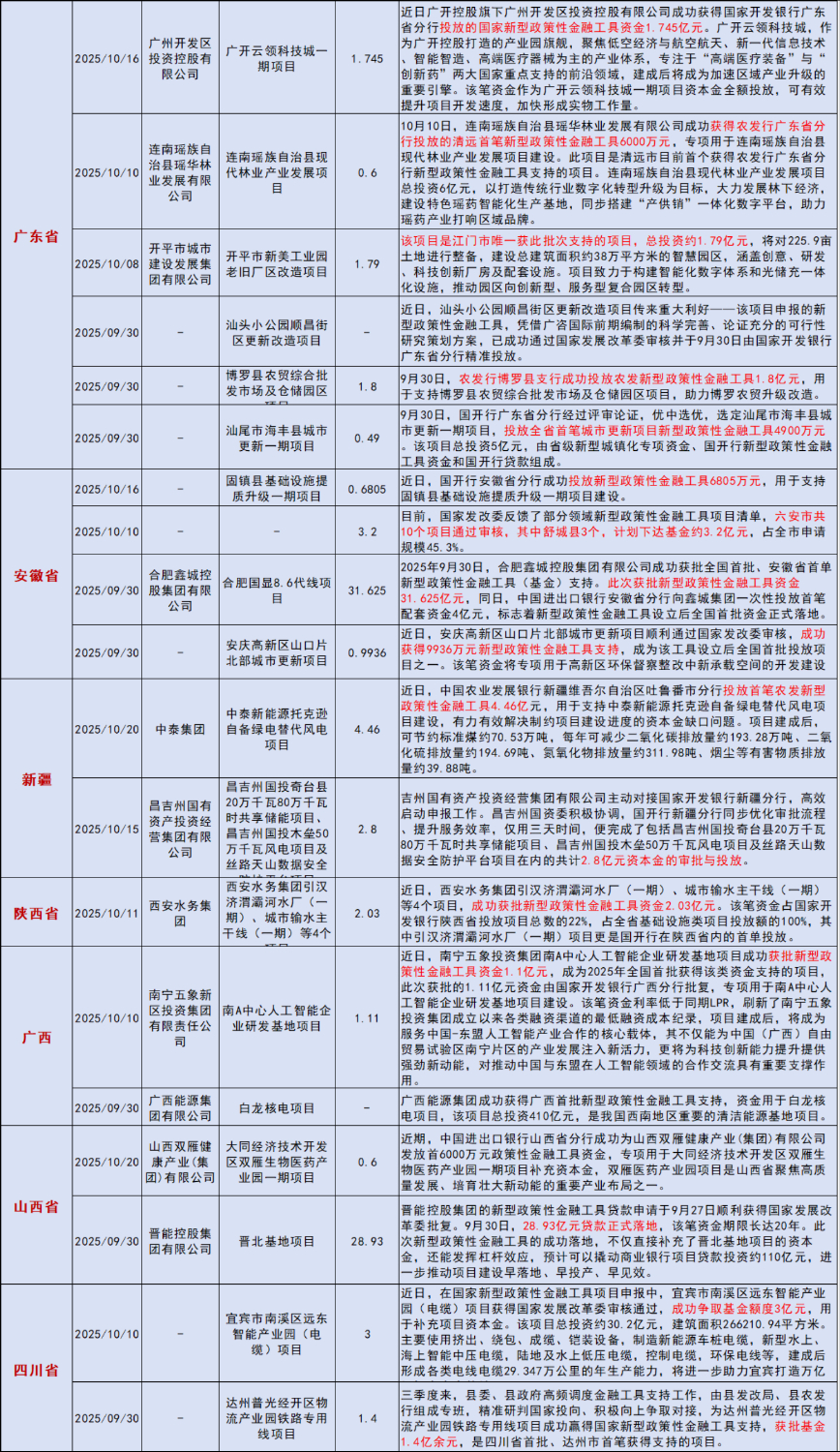

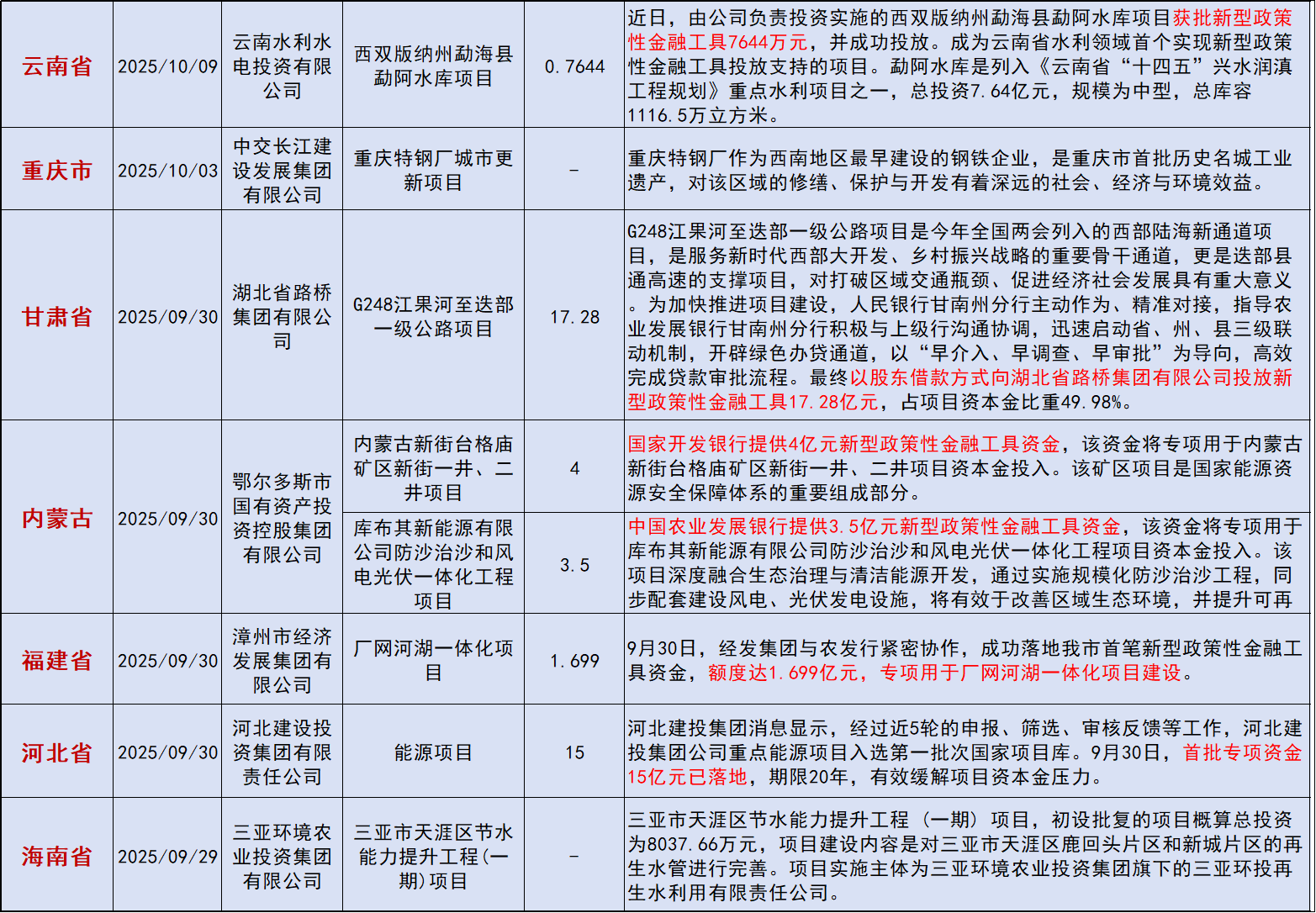

反观资金受益一侧,各地积极开展项目储备、申报和运用。据新华财经不完全统计,截至 10 月 20 日,已有黑龙江省、河南省、浙江省等 20 个地区的 40 余个项目陆续公布获得资金额度,并告知具体用途和预计效益、投资带动规模等。

例如,河南平顶山市等 4 个项目获得 2.8 亿元新型政策性金融工具支持,包含储能项目、风电项目、普惠养老服务体系建设项目、农资农机市场项目,预计将有效拉动投资 28 亿元,银行配套贷款授信正在审批中。

就在上日,农发行新疆维吾尔自治区吐鲁番市分行投放首笔农发新型政策性金融工具 4.46 亿元,用于支持中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目建设,有力有效解决制约项目建设进度的资本金缺口问题。据相关人士透露,「项目建成后,可节约标准煤约 70.53 万吨,每年可减少二氧化碳排放量约 193.28 万吨、二氧化硫排放量约 194.69 吨、氮氧化物排放量约 311.98 吨、烟尘等有害物质排放量约 39.88 吨。」

政策意图:破解资本金瓶颈 构建财政金融协同新机制

新型政策性金融工具的设计理念和运作机制均有重要创新,其核心目的在于解决重大项目资本金不足的瓶颈问题。

「当前地方发展的困扰正是缺资金尤其是缺资本金。」 某县级地方政府招商部门相关负责人对新华财经直言,项目要开工,资本金是第一道门槛,没有它连银行贷款都拿不到。这 5000 亿元恰恰补上了这个缺口,而且成本比较低,大大减轻了地方压力。

同时,新型政策性金融工具亦是一种准财政工具的市场化运作。国家发展改革委投资所研究员吴亚平表示,新型政策性金融工具是 「准财政」 工具,由政府确定资金投向领域,要按市场化方式进行运作。在多因素支撑下,下半年基建投资将回升,继续发挥托底经济的作用。

「结构性修复而非总量刺激。」 前述负责人还提及,这笔资金的性质既不会进入财政预算,也不同于商业信贷。取而代之的是,以通过 「新型政策性金融工具有限公司」,以股权投资或股东借款的形式,进入项目资本金,用于弥补自有资金不足。

「新型政策性金融工具的最终落地,对解决项目建设资本金不足、降低项目融资门槛、扩大有效投资、推动产业升级等方面均有积极意义,是 2025 年下半年稳投资、促创新的重要举措。」 吴亚平称。

也有不少业内人士指出,这种模式既不增加政府显性负债,也不显著扩大货币供应量,却能恢复投资循环,体现了政策思维从 「扩张式刺激」 转向 「结构性修复」。

中泰证券研究所政策团队首席分析师杨畅表示,据观察地方透露出的信息,政策性金融工具有利于发挥 「调结构+稳经济」 两方面的作用。一方面,围绕新兴产业予以支持,另一方面有利于加快基建投资的推进节奏,为稳增长提供助力。

预期效果:撬动数万亿投资 助力经济平稳转型

新型政策性金融工具的落地,预计将产生显著的经济拉动效应和长远的结构调整作用。

首先,杠杆效应有望撬动数万亿投资。部分机构预计这 5000 亿元能撬动约 5 万亿元投资。从实际数据看,新型政策性金融工具的杠杆效应已经开始显现。国开行投放 1893.5 亿元,预计可拉动项目总投资 2.8 万亿元,资金倍增效应超过 14 倍。农发行投放 1001.11 亿元,预计可拉动总投资超 1.26 万亿元,资金倍增效应超过 11 倍。

其次,短期稳增长与长期调结构将得到协调推进。「现在各地都在抢时间落地,等到项目机器转起来、工人忙起来,这 5000 亿元的价值才真正显现,它不只是一串数字,更是经济平稳前行的底气。」 前述负责人称。

对于年底前的进度预期,浙商证券首席经济学家李超表示,新型政策性金融工具支持的项目有望在 10 月至 12 月密集落地,有助于把上半年储备的项目转为开工量,尽快转化为四季度的实物工作量。随着工具的加快投放,各地投资意愿有望抬升,预计全年狭义基建投资同比增速有望回升至 3.0%,广义基建投资同比增速有望回升至 6.0%。

按工具总体额度 5000 亿元测算,民生银行首席经济学家温彬预计,「可撬动 1.5 万亿元至 2.5 万亿元基建投资规模。」 由于资金来源充裕,投资项目不断扩充,叠加去年同期基数逐渐走低,预计下半年基建投资增速回升,全年基建投资增速有望回升至 6.0%。中诚信国际研究院院长袁海霞则表示,「据估算可拉动基建投资规模 2 万亿元至 5 万亿元。」

此外,也有多位经济学家对新华财经表示,新型政策性金融工具更是在探索宏观调控新范式。「不是为了开启一次新的宽松周期,而是在进行一种制度性实验。它试图通过资本金层面的介入,修复投资传导的关键节点。其目标不是加杠杆,而是让现有杠杆重新运转。」

随着数千亿元资金继续流向项目一线,各地新一轮有效投资正在加速启动。放眼未来,这项工具不仅是短期稳增长的政策抓手,更是推动经济向新质生产力转型的重要金融创新——它精准浇灌着数字经济、人工智能、低碳经济等新兴领域,为下一个增长周期埋下种子,等待开花结果。

编辑:王柘

声明:新华财经 (中国金融信息网) 为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题,请联系客服:400-6123115