文章来源:TechWeb

一边奔赴上市,另一边却无情裁员,智谱 AI 近日的举动让外界突然透视到这家明星 AI 企业内部的风雨飘摇。

据社交媒体上流传的消息,作为公司商业化重要支柱的产研中心,被曝出 「就地解散」,60 多人仅保留一半左右,很多员工在节前收到紧急通知,期权与年假清零,N+1 补偿直接走人。实际上,2025 年以来,智谱 AI 早已陷入高管离职的多米诺骨牌效应:从首席战略官到 COO,再到业务线负责人,核心团队的动荡从未停止。

回看年初,包括智谱 AI 在内的 「AI 六小龙」 作为技术创新的代表,在 AI 技术的浪潮中风光无限,万众瞩目,但不到一年,它们就集体失速,路遇险境。这背后不容忽视的一点是随着大厂发力,用户正在向有大厂背景的产品流去。

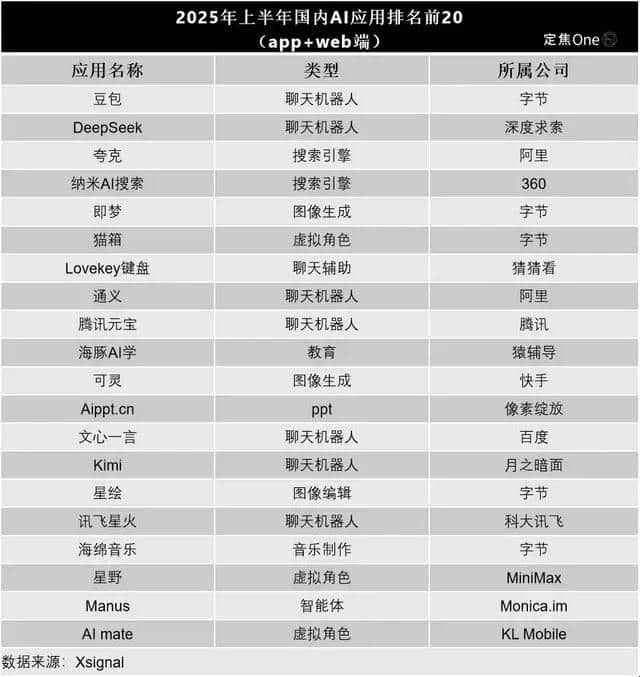

尤其是在 AI 应用上,根据 aicpb.com,国内 AI 应用 Top20 中,来自大厂 (市值超过 500 亿元) 应用有 14 个,占比高达 70%。

AI 应用赛道,会成为大厂主导的游戏吗?或许是的,我们看到越来越多的 AI 应用正在把重心转移到海外,而这对国内技术创新力量的成长,也可能会造成损失。

「逼」 走初创公司的 AI 应用?

几乎不到一年的时间,国内 AI 应用的市场就变了天。根据 Xsignal 发布的 2025 年上半年国内 AI 应用热度榜单,前二十名中大厂原生应用占 12 席,大厂老应用升级 AI 版本占 1 席,创业公司原生应用仅 7 席,占比约三分之一。在第三方监测机构 aicpb.com 发布的国内 AI 应用 Top20 中,来自大厂的应用占比更是高达 70%。

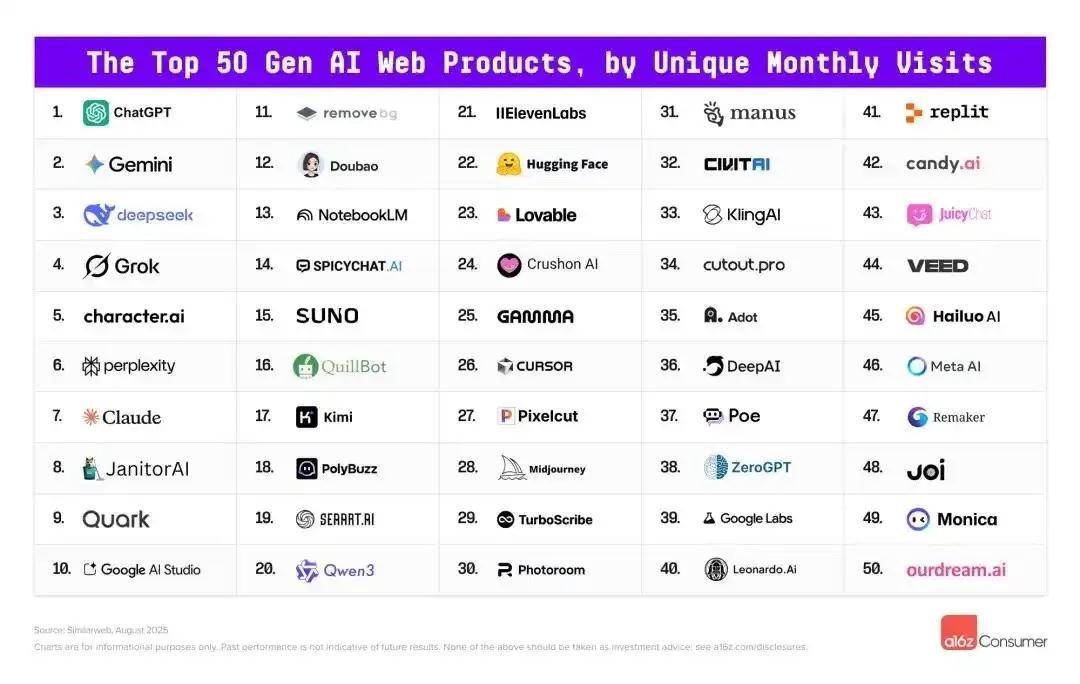

这种形势与全球市场截然相反。全球总榜上,34 个非中国产品里只有 5 个属于 「大厂」,占比约 15%,除 Gemini(Google)、Grok(X)、Character.AI(Google) 和 Microsoft Copilot 外,其他几乎全是来自小团队或创业公司。如排名第一的 ChatGPT,来自巨星级初创企业 OpenAI。

在大厂还没有发力 AI 应用时,外界普遍认为大模型的机会只属于大厂,而 AI 创业公司会凭借功能创新在 AI 应用上找到更多的机会。可是,当大厂一面在通用大模型上加大投入,另一面开始养成自己的 AI 应用,AI 创业公司强势的发展势头还是被重重打压了。

如月之暗面的 Kimi, aicpb.com 数据显示,今年 7 月,Kimi APP 月活跃用户 (MAU) 仅居全球第 19 位,落后于豆包、DeepSeek、腾讯元宝等国内对手,下载量更跌出前 20。

流量的碾压,是大厂 「扼杀」 其他 AI 应用、占据市场的关键。去年,Kimi 靠着声势浩大的 「重金投流」,成功出圈,字节跳动迅速跟进,加大投流,豆包很快后来者居上。到了今年,腾讯、阿里也直接下场,在其自身多元化的分发渠道上进行大规模投流,更大范围地渗透到用户层。

在这场流量游戏中,初创公司几乎没有胜算,这不单单是因为比不过烧钱,而是大厂占据着社交、电商、搜索或短视频的生态入口,在原有产品的基础上进行 AI 升级,自然而然能吸引用户。

大厂对初创公司的降维打击,印证了在国内 AI 应用的赛道不可避免地又成了流量的 「战争」,这意味着大厂只要通过 「复制」 爆款,就可以通过流量的绝对优势轻而易举地抢夺用户、抹平差距。事实上,他们也正在这样做。

简单来说,或许 AI 产品的创业窗口,正在关闭。

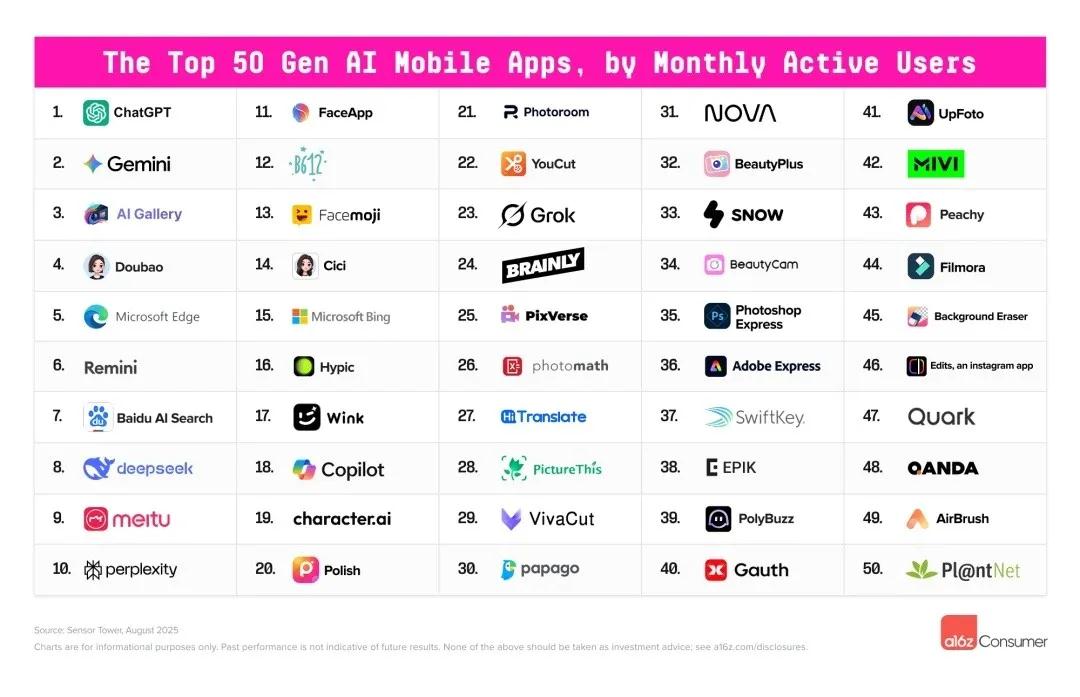

在这种形势下,初创公司的 AI 应用越来越多地流向海外市场。根据不久前 a16z 发布的 AI 移动应用 Top50 排行榜,我们看到,有 22 个中国产品上榜,但只有三个主要在国内使用。也就是说,22 个中国 AI 移动应用中有 19 个主战场在海外。尽管这说明了国内的 AI 应用在全球市场正在成为主导力量,可是这其中夹杂了诸多的无奈。

产品固化,再次重演?

当前各种 AI 应用大乱斗的状态,很难不令人联想到移动互联网时代初期的 APP 大战,无论大厂还是小厂都在争抢流量入口和培养用户习惯,也正是通过这场大战,超级 APP 陆续诞生,逐渐形成了当前的竞争格局。可是一个难以忽视的问题就是市场固化,互联网大厂凭借几款头部产品几乎统治了社交、电商、短视频、视频等各个赛道,也牢牢把控了用户时间。

所以,在 APP 市场上,产品的竞争变成了巨头之间 「神仙打架」,而创新的、具有颠覆性的新品几乎没再出现。

根据七麦数据前段时间发布的 2025 年 8 月热门应用排行榜,下载榜 Top30 中,字节跳动有 11 款产品进榜,其次是阿里,有 7 款产品进榜,仅这两个巨头就在榜单上占据了一半以上的名额;在收入榜上,更几乎是大厂的 「天下」,「抖音」 位列 Top1,腾讯旗下的 「腾讯视频」 与 「QQ 音乐」 紧随其后。

国内移动互联网渐渐失去了创新力,早已成了一个共识。原本我们以为 AI 应用的涌现和落地在技术的想象力下有可能会改变这种状态,可从目前来看,互联网大厂再次成为 AI 应用的主导力量。如果未来初创公司凭借创新性应用突出重围的路被堵死了,那 AI 应用市场是否会重蹈覆辙呢?

回顾移动互联网时代的发展,不可否认,很多互联网大厂的超级 APP 当初也是作为初创产品从竞争中成功厮杀出来的。比如美团,经历了 「百团大战」,最终成为外卖行业最后的胜者;在大厂的移动新闻客户端掌握新闻资讯的分发渠道时,今日头条靠个性化分发异军突起,势不可挡,由此带飞了字节跳动这个巨头。

初创公司虽然也是有机会的,可一个令人悲观的事实是这个机会或许变得越来越小。在移动互联网,最后诞生的一个国民级应用抖音,其成立的时间是 2016 年,也就是说,将近 9 年的时间里,再也没有诞生过一个国民级应用。

从微信到美团、滴滴、今日头条到抖音,我们可以发现,超级 APP 诞生的时间正在明显拉长。一方面是因为互联网大厂对各个领域的 「统治」 越发强化,尤其是有了字节跳动这个 APP 工厂后,其产品几乎遍布所有赛道;另一方面则是移动互联网各个领域的增长已然触及天花板,留给初创公司寻找的新蓝海几乎没有了。

初创公司的 AI 应用们现在面临的困境,再次印证了在互联网大厂的碾压下想要创造一个杀手级应用,可以说是难如登天。更何况,在模型能力趋同背景下,AI 应用的升级很大程度上取决于场景挖掘与高质量数据,而国内核心用户数据恰恰集中于互联网大厂手中。

创新力流失陷阱正在扩大

在这场全球科技竞赛中,当国内的初创公司们被迫把市场转移到海外,难免会带来一个关键的问题:创新力是否会流失。

Manus 的 「跑路」,就是部分 AI 创业公司命运的缩影。今年年初,Manus 骤然爆火,内测邀请码炒作到 10 万元一个,一度被热捧为 「下一个 DeepSeek」。然而不到 4 个月,Manus 悄悄从国内撤退,网页无法登录、团队全部裁员。后来人们发现在中国团队彻底解散前,Manus 却在新加坡展开了大规模招聘。

尽管 Manus 远走他乡的做法引发了巨大的争议,可它也确确实实暴露出了国内 AI 创业公司的生存困境。一方面,一旦接受了外资的投资,就很有可能受到外资的裹挟,当然,如果接受大厂的投资,同样要受到掣肘;另一方面,国内用户付费意愿低下、欧美用户付费意愿更强,如果始终留在国内,必须面临巨大的商业化压力。

在 Manus 之前,我们看到,AI 视频应用 HeyGen 在 2023 年注销中国主体,把总部从深圳搬到了洛杉矶。今年 5 月开始内测、7 月正式开放上线的 Lovart ,总部则设在旧金山,美国也是 Lovart 目前用户数量和收入最多的市场。这意味着这些来自国内的创业团队和人才也转移到了其他国家。

随着越来越多的 AI 创业公司把核心市场转移到海外,不排除未来会有更多的创业者选择彻底离开,而这对带动国内 AI 技术创新、寻找杀手级 AI 应用来讲不是好消息。

从目前国内 AI 应用的发展已经可以看出一些影响。根据各种 AI 榜单,可以发现,除了大厂 「统治」 头部产品之外,另一个鲜明的特点是 AI 应用主要集中在聊天机器人与 AI 陪伴上,AI 视频生成工具、AI 音乐生成工具、AI 绘画、AI 编程等其他赛道上,产品数量相对较少,也缺少标杆性的产品。

与之对比,全球 AI 应用市场上,众多细分赛道则相对活跃。从 A16Z 最新发布的一份 《全球百强 AI 消费者应用榜单》 第五版可见,除了几个 「老面孔」 覆盖了几乎所有高频场景—学习、陪伴、设计、生产力、社区,作为 「黑马」 的几款产品来自不同的领域。比如主打氛围编程的 Lovable 直接冲到第 22 位,Suno 首次把音乐生成带入主榜。

这些新的 AI 应用的出现,显示出全球市场上新一轮差异化竞争的可能性,相反,国内却还停留在同质化竞争中。尤其是大厂、小厂纷纷接入 DeepSeek 后,产品反而更加趋同。

国内还是海外?这个问题或许终将摆在 AI 初创公司的面前,但我们希望的是这些公司带着凝聚着本土创新力的 AI 应用去征服海外市场,而不是在无奈之下被迫转移战场,丧失国内生存的根基。

这无疑是我们所有人都不希望看到的情况。