8 月 18 日,上证指数在盘中越过 3745 点,突破 2021 年 9 月 13 日的高点,刷新近十年以来新高。A 股市值总和突破 100 万亿元,创历史新高,这也是 A 股历史上首次突破 100 万亿元大关。

8 月 22 日,沪指站上 3800 点。截至收盘,上证指数上涨 1.45%、收于 3825.76 点,创业板指涨 3.36%。全市场超 2800 只个股上涨,沪深两市成交额超 2.55 万亿元。

实际上,进入 2025 年,上证指数的表现可以说得上是 「可圈可点」。从年初至今 (8 月 22 日)上涨了 14.14%,叠加 2024 年 12.67% 的涨幅,一举突破 2021 年 「牛市」 的高点。但是,对于相当一部分投资者来说,「指数涨但很多股票不涨」,上证指数又回到了 3800 点以上,但是他们的股票账户却还没有回到 2021 年 9 月。

自上一轮高点至本轮上证指数重返 3800 点,主要是少数权重蓝筹板块支撑,市场并没有形成普涨行情。在银行保险、高股息板块等少数权重股上涨的同时,大量题材股和成长股却在下跌,而很多投资者持有的是题材股和成长股,从而导致 「指数涨了,但账户没赚钱」 的现象。

一、为什么 「指数涨但很多股票不涨」?

随着 A 股扩容,上市公司数量已达 5426 家,在没有大规模外部资金进入股市的情况下,普涨行情难以再现,更多的是市场热点在不同板块和概念之间快速轮动。

自 2025 年初至今 (8 月 22 日),上证指数、万得全 A 分别上涨 14.14%、20.69%,表现出中等偏上的市场整体涨幅,而其他主要指数也录得高低不等的涨幅。图表 1 是主要指数在不同区间的收益率。小盘股 (中证 1000、中证 2000)涨幅领先大盘股 (沪深 300、上证 50),中证 2000 上涨 33.13%,是主要指数中涨幅最大的,反映出小市值成长股在此期间表现活跃。大盘蓝筹如上证 50 与沪深 300 涨幅分别仅为 9.08% 和 11.26%,说明权重股对大盘的拉动有限。

2024 年,上证 50、沪深 300 与上证指数的涨幅均超过 10%,显示出权重蓝筹股的 「核心资产修复行情」 较为明显。小盘股涨幅较大盘明显偏低,中证 1000 涨 1.2%,中证 2000 甚至下跌 2.14%,说明小市值股票的活跃度不如大盘权重股。万得全 A 整体上涨 10.00%,受权重股的拉动影响较大。

上证指数在 2024 年和 2025 年初至今的涨幅相差不大,但 2024 年主要由上证 50 和沪深 300 这类大市值股票拉动,2025 年涨幅则主要由小市值股票拉动,行情结构性特征明显。这种行情容易造成 「指数涨但很多股票不涨」。

图表 2 是沪深 A 股个股在不同区间收益率的描述性统计,包括平均值、25% 分位数、中位数、75% 分位数和收益大于 0、收益大于上证指数的上市公司数量占比。从 2024 年初至今,上证指数、上证 50、沪深 300 和创业板指的涨幅均超 20%。但是,在同一时间段,近 30% 的股票是下跌的,有 25% 的股票跌幅超过 2%。对于一直持有这部分股票的投资者来说,「指数涨但我买的股票不涨」。

如果把时间线拉长到 2022 年初,由于大部分股票在 2022 年、2023 年这两年大幅下跌,从 2022 年初至今,大部分指数仍为负收益。上证 50、沪深 300、科创 50 下跌超 10%,创业板指下跌近 20%,而中证 500、中证 1000 均有近 8% 的跌幅,只有代表小微盘股的中证 2000 上涨了 17.21%。与 2022 年初相比,上证指数小幅上涨 5.11%,又回到了 3800 以上。但是,同期只有 56.24% 的股票是上涨的,近一半股票下跌、收益率的中位数是 7.90%,四分之一的股票跌幅超 21%。

相比于 2021 年 「牛市」 的峰值 3715.37 点,上证指数上涨了 2.97%,同期万得全 A 指数上涨 2.39%。也就是说,这两个指数已经恢复到了上一轮 「牛市」 的峰值。但是,对于其他很多指数来说,离上一轮峰值还有不小的距离。与 2021 年 9 月 13 日收盘价相比,41.6% 的个股是下跌的,有 25% 个股的跌幅超过 21.74%。

另外,当行情启动时,多数投资者仍在观望;等到热点板块放量上涨后才 「追涨」,结果容易被套或只能接最后一棒,未能真正享受收益。一个极致例子是 2024 年的 「9·24」 行情,绝大多数股票在 9 月 24 日至 10 月 8 日的八个交易日内大幅上涨。万得全 A 上涨了 35%,上证指数和沪深 300 上涨了约 30%,中证 1000 和中证 2000 上涨了大概 40%,而创业板指更是上涨了 66.6%。

但是,如果投资者追涨,在 10 月 9 日冲进股市,那么有不小概率他们至今还没有回本。从 2024 年 10 月 9 日至今,24.4% 的股票下跌。

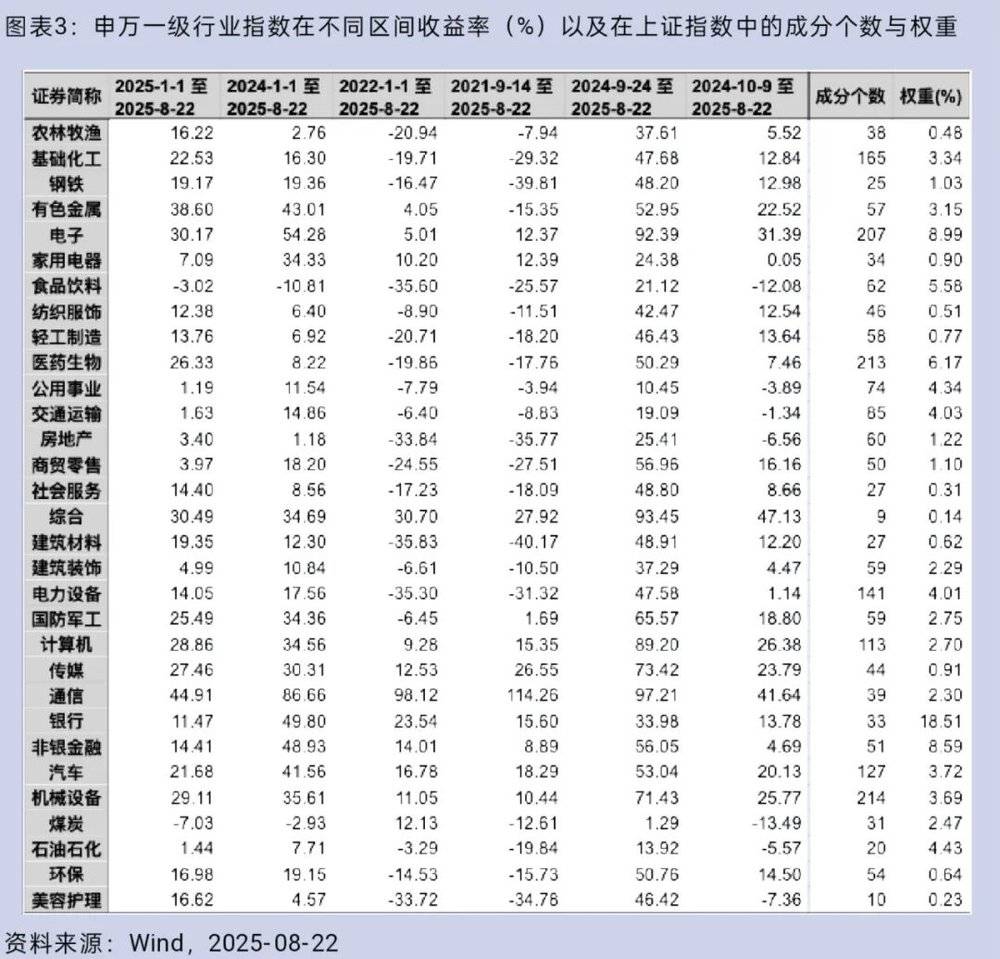

自上一轮高点至今,本轮上证指数重回 3800 点,主要靠大盘权重股(如银行、保险、高股息板块)拉升。这些权重股权重大,但个股涨幅有限,持有中小盘成长股、科技股的投资者未必能同步受益。图表 3 是申万一级行业指数在不同区间收益率。从 2022 年初至今,银行上涨了 23.54%,保险所在的非银金融上涨 14.01%,高股息板块中的家用电器也上涨了 10.20%。

除银行、保险和高股息板块外,医药、基础化工、电力设备等板块很多个股仍处于调整区间,导致 「指数涨但大多数股票不涨」。比如,从 2022 年初至今,医药生物、基础化工、电力设备分别下跌 19.86%、19.71%、35.30%。

在驱动上证指数重回 3800 点的大盘权重股中,银行业是典型代表。在上证指数的构成中,银行是 33 家,占所有成分股数量的比例不到 1.5%,但它们所占的权重是 18.51%。而医药生物、公用事业、电力设备和基础生物所占权重分别是 6.17%、4.34%、4.01% 和 3.34%,四个行业权重之和与银行一个行业相差无几,但四个行业的个股数量是 593 家。如果 33 家银行上涨 25%,而其他行业的 593 只股票下跌 20%,上证指数也是上涨的。

因此,当银行股上涨,即使其他大多数行业不同步上涨甚至是下跌,上证指数也会随之上涨,很容易出现 「指数涨但大多数股票不涨」 的现象。比如,从 2022 年初至今,银行上涨 23.54%,按当前的权重计算能带动上证指数上涨 4.36%,而医药生物、公用事业、电力设备和基础生物四个行业的下跌只给上证指数带来 3.64% 的跌幅,这五个行业对上证指数的综合效应是 0.72% 的涨幅。

二、公募基金也是 「赚指数但不赚钱」

在股市扩容后,没有大量外部资金的注入,普涨行情很难再现,导致出现 「指数涨但很多股票不涨」 的情形。随着上证指数突破 3800 点,很多散户投资者发出灵魂拷问,「指数都 3800 点了,我的股票账户怎么还没有回本?」

如果说这种 「赚了指数但不赚钱」 的撕裂感出现在散户身上不足为奇,那么作为股票市场上的专业投资者,公募基金应该有比散户更好的选股和择时能力,他们理应能做到 「既赚指数又赚钱」,但实际情况并非如此。

根据 Wind(万得)数据,2021 年成立了 724 只股票型公募基金。截至 8 月 22 日,最新净值在 1.0 以上的 307 只,在 0.9 与 1.0 之间的有 103 只,在 0.8 与 0.9 之间的有 98 只,0.8 以下的有 216 只。

上证指数创十年新高,在上一轮牛市发行的公募产品中,还有 58% 的没有解套,更有 30% 跌幅超过 20%。净值最小值是 0.3348,也即该产品亏了三分之二。

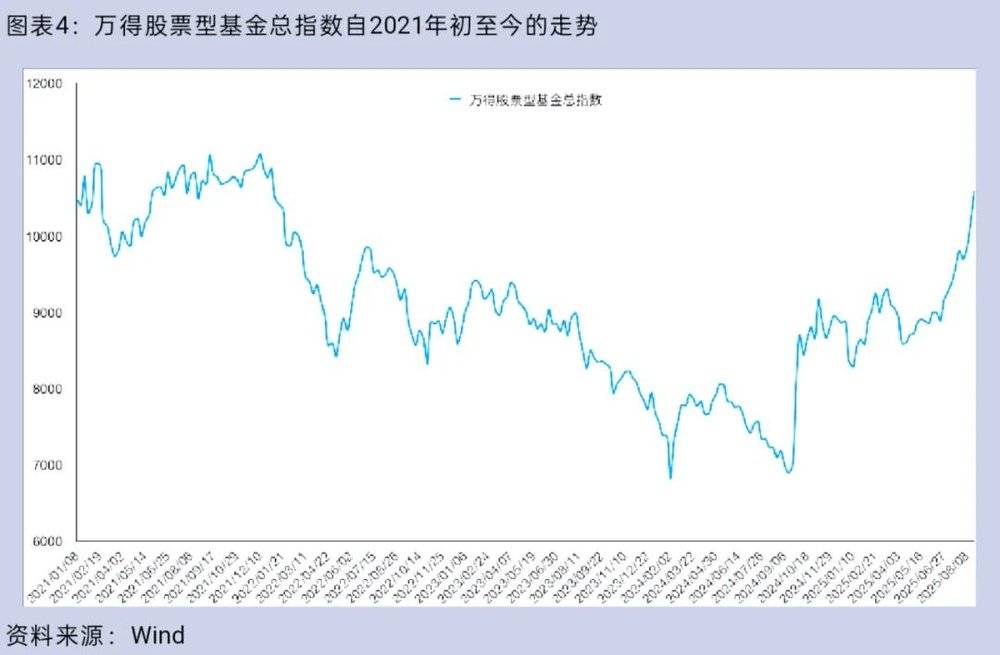

图表 4 是万得股票型基金总指数自 2021 年初至今的走势。万得股票型基金总指数包含所有股票型基金,并按规模加权,反映的是整个股票型基金市场的总体表现。该指数是总收益指数考虑了基金分红再投资的收益,衡量整个股票基金市场的总规模和总收益,反映投资者投资于整个股票基金市场所能获得的总回报。

股票型基金总指数在 8 月 22 日收于 10603.49 点,与 2021 年初持平,与 2021 年 9 月中旬的峰值相比下跌 4%。也就是说,包含分红配股在内,整个股票型基金板块还没有从上一轮牛市的顶点解套。

三、总结

随着上证指数不断上涨、一举重返 3800,许多投资者对市场中期前景保持乐观,认为可能正经历一场 「健康牛」 或 「慢牛」 行情。但这轮行情具有明显的结构性特征,并非所有股票都会同步上涨。

当前市场最核心的特征是结构性行情显著,市场热点主要集中在特定板块,而非普涨。例如,银行保险、高股息、人工智能、创新药等板块关注度较高。并且板块轮动较快,资金会在不同的主线和板块之间快速切换,例如在人工智能板块内部,可能会在算力、应用、国产替代等细分领域间轮动,也会在科技、制造、消费等不同大板块之间流转。

针对目前的结构性行情,投资者可以考虑采用 「成长进攻+价值防御」 相结合的策略:「成长进攻」 以获取超额收益,「价值防御」 以增强组合的稳定性和抗风险能力。

另外,分散投资和控制仓位也很重要。不要把所有鸡蛋放在一个篮子里,即使在看好某个主线时,也尽量在主线内选择多个细分领域或个股进行分散投资。严格控制仓位,不要因为市场情绪高涨就盲目满仓操作,始终保持一定的现金流,以便在市场出现调整时能够从容应对。

最后,对于大多数普通投资者来说,直接挑选个股和把握轮动节奏难度较大。可以考虑通过相关的行业 ETF 或主题基金来参与看好的投资方向,这样能分散个股风险,也更省心省力。

本文来自微信公众号:财经杂志,作者:叶冬艳 (长江商学院研究学者)、欧阳辉 (长江商学院金融学杰出院长讲席教授),编辑:陆玲,责编:要琢