上期文章,我们探讨了构建内在价值体系过程中最常见的困惑——如何知道自己真正想要什么。

但不知道你有没有意识到,上期文章中实际上还隐藏着一个更底层、更关键的未解决问题:这里所说的 「自己」 究竟指的是谁?

我们常常听到 「做真正的自己」「活出真实的自己」 这样的说法,但当我们深入思考时就会发现,对于 「真实的自己」 这个概念,我们其实相当模糊。

我们似乎直觉上知道存在着一个更为真实、更为本真的自己,但当我们试图用语言来描述或定义它时,却感到异常困难,仿佛它既触手可及又遥不可及。

不瞒你说,这个问题一直困扰着我,直到今年我才找到了让我满意的答案。在今天这篇文章中,我将与你一起探讨这层困惑,尝试揭开 「真实自己」 这一概念背后的神秘面纱。

感性为人,理性做事

在深入讨论之前,我想先与你分享一个故事,这个故事的主角是方励。

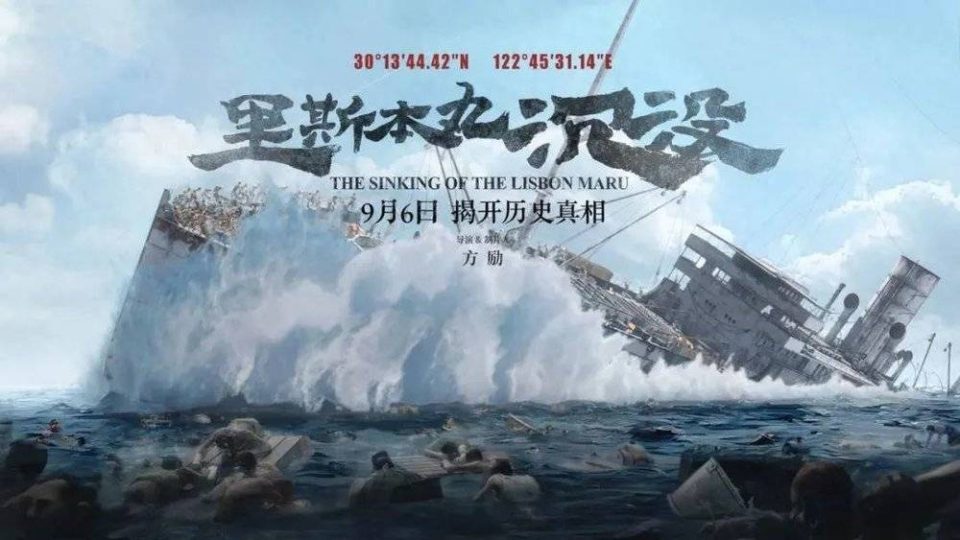

方励最知名的身份应该是电影制片人和导演,他参与制作过 《观音山》《后会无期》 等知名影片,由他亲自监制并导演的纪录片 《里斯本丸沉没》,不仅荣获第 37 届中国电影金鸡奖 「最佳纪录片奖」,还在豆瓣上获得了 9.3 的高分评价。

但实际上,方励除了制片人和导演这个身份之外,还有另一个身份:他是著名的海洋技术专家和企业家,他创立的公司在地球物理勘探及海洋科学调查方面处于世界领先水平,并承担过多项国家级重大项目。

正因为有着这样的双重身份,方励经常这样幽默地说自己是白天干科技,晚上干电影。

我之前其实并不了解方励导演,直到去年收听了一期讲述 《里斯本丸沉没》 幕后创作故事的播客才认识他,并被他那强大的生命力,面对困难时的无畏精神,以及做事的专注与热情所深深打动。

之后,我还专门去听了他在 「一席」 的两期分享——一次是 2014 年他 60 岁时的演讲,另一次是 2024 年他 70 岁时的演讲。这些分享让我对他的故事和他的独特人生哲学有了更深入的了解。

在分享中,方励导演将他的人生理念总结为八个字:「感性为人,理性做事」。所谓感性,就是跟随内心做决定。而理性,则是运用理性思维、专业知识和科学方法,把要做的事情做好。

方励导演说,很多人在做决定时,尤其是面对那些有关未来的重大选择时,总是会想太多,不断反复权衡。他认为这种情况反而容易做出错误的选择,就像考试做选择题时,第一直觉往往更准确,过度思考反而会出错。因为人生中许多事情本就难以计算清楚,与其反复权衡、斤斤计较,不如跟随内心去选择。

他经常对年轻朋友说,如何做事、怎么把事情做好,这些都只是战术层面的考量。而你想做什么、最希望做什么,这些发自内心的想法才是人生中最重要的,其他都是次要的。

他坦言,自己一生中所有重大决定都是跟随内心,听从自己的意愿,从不过分计较得失。正是这样,他才能做出许多大胆的决定。不过在具体执行时,他会非常注重专业性,用理性思维把每件事做好。就是这种人生策略让他在科研和电影两个领域都取得了瞩目的成就。

方励导演的这句 「感性为人,理性做事」 可以说精准地揭示了个人蓬勃发展的两个关键要素:感性与理性。

这里的 「感性」 并不是一种情绪化或被情绪控制的状态,而是一种源自内心深处的直觉——那种关于什么是 「对的」 的内在感知,是我们价值判断的源泉。

因此,我们也可以把这感性和理性两个关键要素理解为心灵和头脑。

在我们的人生中,心灵与头脑扮演着截然不同的角色。心灵负责方向和选择,通过直觉或 「内心声音」 给予我们指引。当我们连接到自己的内心,并清晰地听到这种指引时,我们便能感受到坚定与勇气——这正是内在力量的源泉。

当我们拥有这种内在力量时,我们的头脑也能够得到最佳发挥,专注于它最擅长的领域:思考、规划、执行和解决具体问题。相反,当我们缺乏这种内在力量时,我们的头脑就会把大量精力浪费在纠结、计较和担忧上,陷入各种无效思考中。

内在力量从何而来

那么接下来的问题就是:心究竟是什么?那种强大的直觉和内在力量究竟来源于何处呢?

在日常交流中,我们经常提及 「心」 这个词,比如 「倾听内心的声音」。显然,这里的 「心」 指的并不是心脏这个器官,而是一种更深层次的存在。那么,这个 「心」 究竟是什么呢?

要真正理解 「心」 的含义,我们需要借助传统智慧和信仰体系。因为 「心」 的概念超越了现代科学和心理学的范畴,它涉及人类对自身精神世界的深刻洞察,包含着丰富而复杂的内涵,需要我们以更宽广的视角来探索。

我们可以先从禅宗的核心理念 「明心见性」 入手,探讨禅宗对 「心」 的理解。

禅宗认为,每个人内心深处都存在一个纯净的本性,这种本性与宇宙的本源相通,且恒常不变。然而,这种本性常常被后天产生的贪心、愤怒等情绪所遮蔽。

所谓 「明心」,就是通过修行去除杂念,让心灵回归清澈明亮的状态,从而恢复其本来的清净。当我们的心回归清净,就能看清内心最真实的样子,进而 「见性」——认识到自己的本来面目。

从禅宗的角度来看,「心」 实际上指的是我们的内在本性。这一理念并非禅宗独创,其思想根源可追溯至大乘佛教 「佛性论」 这一核心教义之上。

大乘佛教认为一切众生皆具如来藏,即每个人都具有佛性。这种佛性是一种能让人洞察真相、实现解脱的内在觉悟潜能,虽然暂时被 「无明」(对实相的无知)所遮蔽,但通过持续修行,人们能够逐渐消除这层遮蔽,让佛性自然显现,最终达到内心的彻底解脱与自在。

在东方哲学传统中,许多伟大的智慧体系都包含着相似的理念。

道家哲学将 「顺应自然」 视为核心理念,倡导通过清静无为的修行,培养虚静平和之心来体悟宇宙大道的运行规律。

在道家看来,人生的终极目标是回归内心的宁静与本真状态,从而与自然法则达成和谐统一。当我们能够清除内心的杂念与执着,便能自然而然地与宇宙大道相契合,获得真正的内心平静与精神自由。

王阳明心学体系中的 「致良知」 理念与前面的观点一脉相承。王阳明认为,每个人内心都蕴含着先天的道德直觉,能够自然辨别善恶是非。这种 「良知」 正是人的本真状态的体现。通过内省和践行,人们能够逐渐消除私欲蒙蔽,恢复内心的纯净与善良本性。

在古老的印度瑜伽哲学中,「阿特曼」(Atman)概念代表人的内在精神本质,它与宇宙的终极实相 「梵」 本为一体。瑜伽修行通过体式、呼吸控制和冥想等方法,帮助人们逐渐清除内心障碍,重新连接内在的 「阿特曼」,从而体验到深层的平静、喜悦与觉醒。

尽管这些传统智慧体系表述各异,但它们指向的核心真理却惊人一致:

每个人的内在本质与宇宙本源有着深刻联系。我们的心灵本质上是平静、自在且充满力量的,只是这种状态常被外界干扰和内心执着所遮蔽。

通过持续修行与觉察,我们能逐渐清除这些障碍,重新连接最真实的内在本质,唤醒与生俱来的平静与力量。

不仅古老的东方智慧如此认为,现代心理学也发展出了类似的观点。在美国心理治疗领域,一种名为内在家庭系统疗法 (Internal Family System,简称 IFS)近年来备受关注。

IFS 疗法中有一个核心概念——「真我」(Self)。该疗法认为,每个人内心深处都存在一个 「真我」,它本身即是丰盈的,具备平静、清晰、好奇、自信、勇气、共情等品质。当个体处于 「真我」 主导的状态时,便能体验到内在的和谐与智慧。

与传统病理化视角不同,IFS 并不将来访者看作 「有问题」 或 「病态」 的个体,而是认为他们只是暂时与 「真我」 失去了连接。治疗的核心目标,即是帮助来访者清除障碍,重新建立这种连接,让 「真我」 自然的疗愈力引领成长。

IFS 引导人们以好奇与接纳的态度观察自身的情绪与内在 「部分」(Parts)。这些 「部分」 通常被具体化为内在的批评者、受伤的孩子、逃避者等子人格,它们本质上都是为了保护我们而形成的。

在治疗中,当这些 「部分」 感到被倾听与接纳,它们便会从极端的角色中放松下来。此时,「真我」 的领导力与内在品质就能自然展现,与各个 「部分」 合作,回归内在的平衡与智慧。听上去是不是与禅宗所讲的 「明心见性」 有异曲同工之妙?

向内成长 =回归真我

当我们借助传统智慧和信仰的洞见,对 「真实自我」 和 「本心」 有了清晰的理解后,日常生活中许多相似概念也变得豁然开朗。

比如 「构建稳定内核」、「活出真正的自己」「向内成长」 以及 「向内修行」,这些看似不同的表述,本质上都指向同一个过程:一场回归真我的内在旅程。

这一视角能从根源上解决诸多成长困境。例如 「自我价值外依」——即需依赖外部反馈来确认自身价值。一旦你深切认同:自己的内在本性是与宇宙本源相连、纯净且恒常的存在,是本自具足的,你便不再需要外界的认可来证明自己。

同样,价值方向的困惑 (即如何判断什么是对的、什么是重要的、什么值得追求)也能迎刃而解。这些答案不在外面,向外寻求往往徒劳无功;你必须回归内心,因为你的心才是价值判断的最终源泉。通过拭去杂念与执念,不断回归内心的清明,答案会逐渐从内心浮现,一切犹豫也将得以平息。

当然,回归真我不是一蹴而就的顿悟,也不是一劳永逸的状态。这是一段需要持续修行、不断觉察的成长之路。

纵观历史,人类已发展出丰富的修行方法。无论是佛教禅修、瑜伽冥想,还是现代心理学中的正念认知疗法、接纳承诺疗法 (ACT)、内在家庭系统疗法 (IFS),它们形式各异,却殊途同归。

所有这些方法本质上都指向同一个核心:培养深刻的自我觉察。

通过这种觉察,我们能够清晰地看见内心的恐惧、执着与杂念。当我们看清这些内在阻碍,理解它们的根源与运作机制,便能逐渐从惯性的焦虑与反应模式中解脱出来,回到本自具足、平静且有力量的状态。

现代科学和心理学虽然强大,但在某些核心问题上——例如 「我是谁」、「为什么我们本自具足,我们的价值无须外在证明」,以及 「我该往哪里去」——却显得力不从心。唯有灵性视角,才能为这些根本问题提供圆满答案。这正是我需要在个人成长体系中引入灵性维度的原因。

不过话说回来,内在成长虽然是自我成长的基石,甚至是最核心的部分,但它并非全部。除了向内修行,我们还需要培养 「头脑」 层面的能力,正所谓 「感性为人,理性做事」。

这一层面的成长需要我们培养理性思维,掌握有效思考和解决问题的方法。这种理性能力具体表现为:学习并遵循客观规律、掌握问题分析与拆解技巧、作出明智决策和合理计划,同时能够根据反馈不断调整和优化。

感性与理性,如同鸟之双翼,缺一不可。它们共同成就蓬勃、真实且有意义的人生。我所推崇的个人成长正是以这一深刻洞见为基础,将这两方面融合在一起,形成一条既重视内在成长,又注重理性思维训练和外在持续行动的完整道路。

本文来自微信公众号:SusanKuang,作者:Susan Kuang