文章来源:天天财经

沾上固态电池概念就涨,是近期 A 股市场的常态。

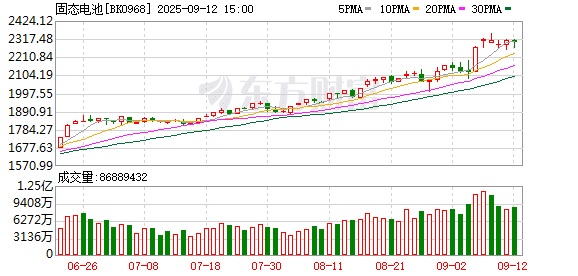

截至 9 月 12 日收盘,万得固态电池指数近 20 天已经上涨 16.69%,今年以来的涨幅更是突破了 50%。

这股热潮在个股上体现得更为显眼。多家与固态电池技术研发、材料、设备有所关联的上市公司,股价均接连出现异动,甚至数日涨停。

即便固态电池相关业务还没有形成长期稳定规模化收入,上海洗霸(603200.SH)9 月以来的股价累计涨幅已超四成。

处于固态电池上游的锂电设备制造商先导智能(300450.SZ),连续多日成交额达百亿,当前股价较 8 月底上涨超五成。

联泓新科(003022.SZ) 在宣布其固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料已开始形成批量销售的消息次日,便实现了 10CM 涨停。

卓创资讯富宝锂电分析师董云帆向界面新闻表示,本轮固态电池概念股爆火,本质上是资本看好固态电池产业链发展的体现,且这种看好基于目前已有部分实验产品落地的前提下,而非凭空想象。

多家上下游企业近期披露了固态电池的最新进展。

9 月 2 日,亿纬锂能(300014.SZ) 固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,「龙泉二号」10 Ah 全固态电池同步下线;今年早些时候,国轩高科(002074.SZ) 也曾宣布,其首条金石全固态电池实验线正式贯通,100% 线体自主开发,设计产能达 0.2 GWh。

在上游材料方面,9 月 10 日,当升科技(300073.SZ) 在业绩说明会上表示,公司固态锂电材料上半年持续放量,其中硫化物全固态电池专用正极材料率先实现吨级出货;恩捷股份(002812.SZ)9 月 12 日公告披露,下属子公司硫化锂中试线已经搭建完成,10 吨级固态电解质产线已经投产,具备出货能力。

先导智能、赢合科技(300457.SZ)、曼恩斯特(301325.SZ) 等上游设备制造商,也接连宣布固态电池设备已交付客户。

「从固态电池大环境来看,今年,电芯厂多数从 PPT 走到了实验室,整体进展的含金量还是不错的。」 董云帆表示。

根据行业普遍认知,固态电池通常指使用固态电解质代替传统电解液的锂电池。按照电池内液态电解质含量的高低,可分为半固态电池、准固态电池和全固态电池。

其中,电解液含量 5%-10% 的属于半固态电池;电解液含量低于 5%,但仍有电解液的,属于准固态电池;不含电解液的才能被称作全固态电池。

与传统的液态锂电池相比,全固态电池放弃了易燃易爆的液态电解质,完全采用固态电解质材料,有望在能量密度、安全和寿命等方面取得显著进步,被视为锂电池终极技术。

董云帆指出,如果固态电池大规模商用可以做到续航 1000 公里以上,则完全能够替代燃油车,商业板块蓝图宏伟。

鑫椤资讯高级研究员张金惠对界面新闻称,固态电池技术是当前国内二线电池厂商突围的唯一出路。

其认为,当前液态电池的江湖格局基本已定。宁德时代(300750.SZ) 和比亚迪(002594.SZ) 两家企业占据了绝大部分份额,其余企业只能在狭小、拥挤的市场空间内求存,且液态电池技术已发展成熟,提升空间有限。

这一点也体现在各企业披露固态电池进展的力度差异上。与频频披露固态电池领域相关进展突破的二、三线电池厂商相比,宁德时代和比亚迪在该领域的确显得更为低调。

在张金惠看来,截至目前,各个固态电池相关企业的进展都较为常规,「目前为止,还没有任何一家企业拿出的固态电池,能够符合动力电池的需求。大家都还在研发路上。」

张金惠表示,固态电池并没有想象中那么容易,即便是研发实力超群的头部企业,目前也没有过多披露相关成果。

宁德时代董事长曾毓群去年在接受英国 《金融时报》 采访时曾表示:「固态电池距离商业化还有数年时间。这项技术还不够完善,缺乏耐用性,还存在安全问题。」

去年 9 月举办的第三届世界动力电池大会上,曾毓群再次表示,宁德时代在全固态电池上已经投入了 7-8 年的时间进行研究。如果用数字 1 到 9,表示固态电池的技术和制造成熟度,1 是刚开始涉及这一领域,9 是技术成熟,可以投入大规模生产。当前行业最高水平只到了 4 左右,只是做出了一些器件样品,进行一些实验验证。

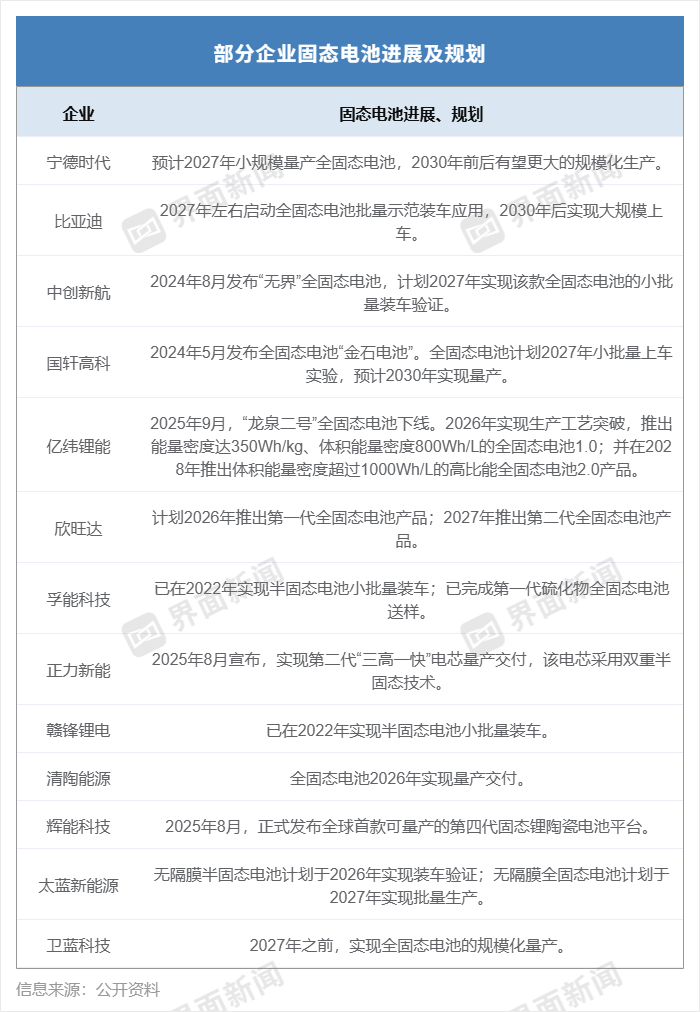

据界面新闻不完全统计,目前国内企业实现量产的固态电池均为半固态电池,对于全固态电池量产时间的规划,则基本都在 2027 年左右,且多为小批量量产装车。

制图:高菁

董云帆认为,固态电池初步落地在 2027 年,大规模商用还要等到 2030 年左右。

张金惠指出,固态电池现阶段面临的还是最为初期的技术层面问题,之后还有成本方面的问题。消费者要想以 30 万-40 万元的价格买到搭载固态电池的汽车,恐怕到 2030 年也难以实现。

张金惠表示,一个技术路径如果成本降不下来,就没有产品竞争力,「对于固态电池来说,这都是后话了。」

在固态电池领域,国内电池企业还面临着国外同行的竞争压力。

9 月 8 日,大众汽车发布首款固态电池测试车,基于杜卡迪 V21LMotoE 赛车打造,采用美国固态电池企业 QuantumScape 的全固态技术,电芯可经小幅调整后直接用于动力领域,并计划于 2030 年前实现量产应用。

9 月 9 日,梅赛德斯-奔驰宣布,搭载固态电池的纯电 EQS 测试车完成真实场景下的长途道路实测。从德国出发,未插电行驶 1205 公里跨越三国抵达瑞典,剩余续航 137 公里。此次测试的固态电池电芯由美国固态电池初创公司 Factorial Energy 提供。

中科院院士欧阳明高曾在去年提醒称,日本和欧美在全固态电池方面加大研发力度,意图改变目前在液态锂电池方面落后于中国的局面。

董云帆指出,海外个别企业技术确实较为先进,且手握部分专利。目前看,奔驰已经实现了 1000 公里以上的实验,可见其技术的 「水分」 较少。

但他同时指出,论后期量产能力,国外企业和国内还存在一定差距,海外产业链配套不完善,会导致电池价格过于昂贵。

张金惠指出,中国在电池方面的整体领先优势,并不是几家海外企业就可以实现超越的。「就算固态、半固态电池要落地,也会先在中国落地。」 他说。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:固态电池概念持续火爆,是 「实火」 还是 「虚火」?)

(责任编辑:10)