文章来源:财联社

财联社 9 月 13 日讯 (记者 张校毓)「全宇宙最好看的你,就让一让我嘛。」 上海擎朗智能科技有限公司 (简称 「擎朗智能」) 内,一台需前往指定地点的配送机器人正向到访人群 「撒娇」。9 月 12 日,财联社记者跟随 「活力中国调研行」 走进这家国家专精特新 「小巨人」 企业,探寻其累计出货量超 10 万台机器人背后的上海创新密码。

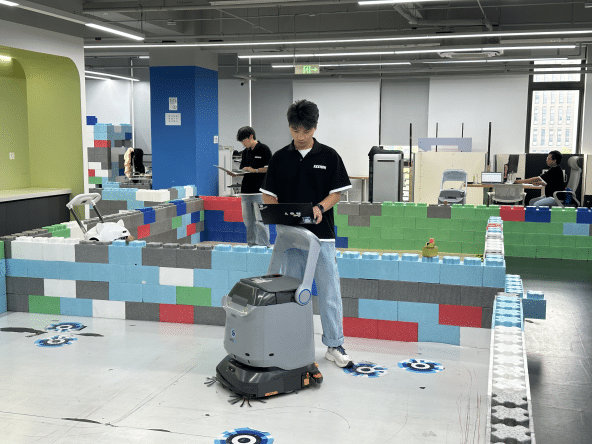

公司产品测试区,工作人员们正在对不同场景下的机器人进行测试,如通过在不同路面、不同坡度下来测试整个机器运行的稳定度。「这边的测试主要是针对我们在现实运行过程当中出现的一些问题,比如在清扫过程中停下来了,它为什么停?我们的数据会反馈回来,可能是坡度、可能是地面材料,或者是硬件故障。通过大量的数据回传,我们会优化自己的算法和模型,也包括在硬件上做一些小的微调。」 擎朗智能政府事务部负责人朱晓骏向记者解释。

擎朗智能工作人员在进行产品测试 图片来源:财联社记者/摄

通过不断地测试与调整,擎朗智能目前已经打造了多款商用餐饮服务机器人,业务覆盖餐饮酒店、医疗康养、工厂商超等场景。在今年 7 月的 WAIC 上,擎朗智能推出的双足人形具身服务机器人 XMAN-F1 在中央展区首秀即真干活,在小食店服务生的岗位上,手铲爆米花和制作饮品。

机器人正在手铲爆米花 图片来源:财联社记者/摄

据悉,擎朗智能成立于 2010 年,始终深耕服务机器人领域。IDC 报告显示,作为全球商业化落地规模最大的服务机器人企业,擎朗智能出货量超 10 万台,居全球商用服务机器人行业第一位。那么,相较于工业场景的机器人,擎朗智能为什么选择服务机器人这个赛道?

「因为我们在服务业有比较大的数据积累、客户积累以及比较完整的销售网络和售后服务网络,所以在人形机器人具体应用的时候,可能最开始会选择服务机器人这个领域。」 朱晓骏告诉记者,擎朗智能在创立初期便选择了在服务业领域做餐饮配送。

擎朗智能创始人兼 CEO 李通也表示,「我们的逻辑是机械的事情让机器人去做,人投入到服务中去,从而创造极致体验。」

不过,看似轻松的服务领域实则 「暗含挑战」。公司 CTO 唐旋来向记者坦言,「其实从机器人产品化的角度来讲,我们一直走了一个 『Hard』 模式。」

唐旋来告诉记者,所谓 「Hard」 模式,主要源于显著的环境差别,服务机器人领域所面对的是开放环境:一是环境是多变的,比如餐饮酒店;二是这类开放环境是不可以改变的,且需要涉及到人的交互。「所以这么多年我们整个感知、算法模型的核心处理能力是擅长处理与人的交互,这种交互不是语言交互而是动作交互、行为交互,需要能够在复杂的、人流密集的环境中,做到较好的感知决策能力。」 唐旋来说。

记者了解到,作为全球商业化落地规模最大的服务机器人企业,目前擎朗智能凭借自有智能化生产基地与全球化运营网络,其产品销售覆盖了全球 60 余个国家和地区的 600 多个城市,在韩国、荷兰、美国、日本、中国香港等地设有子公司/办公室,在全球建立了 80 余个运营中心。

公司 COO 万彬介绍,目前公司在海外的营收已经占到公司整体营收的一半左右,基本已实现了业务 「两条腿走路」。

回顾擎朗智能的成长,李通坦言,公司选择在上海发展主要源于上海所具备的三大显著优势:一是人才优势突出,二是供应链优势明显,三是政府支持力度大。

「在我们浦东,实际上各种高精尖人才非常聚集,包括像我们周边,马路上也跑着无人驾驶汽车,(因为) 无人驾驶示范区就在这里;其次,包括上海在内的长三角有供应链的优势。以上海为中心,辐射到高铁一两个小时可达的地方,基本上都能找到大量的机器人供应链企业。」 李通表示。

此外,李通还提到了上海市政府对科技创新的支持,企业在资金、政策、人才、项目等方面都能获得支持。李通表示,这种全方位的政策支持让企业感到 「非常幸福」,为创新发展提供了坚实保障。