当东南亚市场陷入内卷、欧美市场增长放缓且政策不明时,日本这个全球第三大经济体正释放出前所未有的诱惑力:2.8 万亿美元 GDP、1.1 万亿美元老年人金融资产,亚洲第一的年轻人消费力等等。

但在这片看似遍地黄金的市场,超过 70% 的中国企业在三年内折戟沉沙,当然顺利存活下来的品牌如小米、华为、杨国福、大疆等等,也获取了超额的利润和极大的品牌力提升。所以用 「带刺的玫瑰」 来形容日本市场再合适不过。

那日本市场的现状到底如何?

中国品牌应该以何等策略进入日本?

今天将为大家深度解读出海日本的机遇与挑战。

一、出海,东南亚 VS 日本

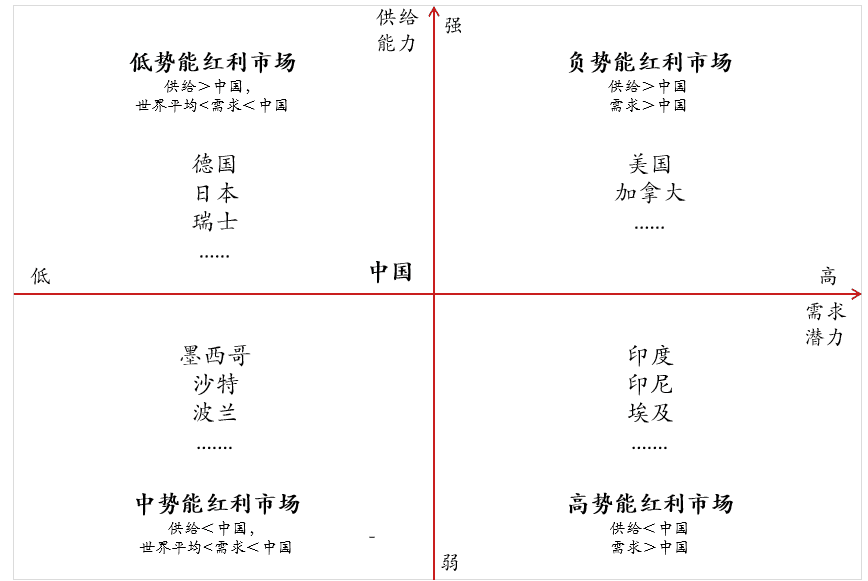

在鲲鹏出海的数据研究中心,团队通过以中国为基准坐标,通过供给能力 (生产技术 / 规模成本)与需求容量 (消费潜力/市场饱和度)两个核心维度,把全球市场划分为四个大的战略象限 (高中低负势能红利市场),这个模型也被团队称之为 「供需势能差模型」。

这个模型中,势能的高低代表了进入这个市场的难易程度和短期商业利益高低,且不同行业的国家象限分类也会不同,这里我们暂取快消品行业来举例。

数据来源:鲲鹏出海数据研究中心

比如高势能市场的代表亚非拉,这类市场有着正在快速增长的青年人口和 N 多待开垦的空白快消品市场——代表需求容量大,且这些国家的工业水平普遍落后,本土企业在价格和产品性能上尚不具备和中国企业直面竞争的能力——代表缺乏优质供给。

所以如果我们把中日的消费时代变迁对标过去,那么这些国家就是 40 年前的日本,20 年前的中国。目前我们已经看到了部分企业在上述市场吃到了 2000 年前后外资进入中国般的势能红利,比如最近在非洲大火的纸尿裤品牌乐舒适,在 2023 年的销量统计中,分别占据了非洲的婴儿纸尿裤和卫生巾市场份额的 20% 和 14%(皆为非洲第一),所以我们也会把这类市场称为高势能红利市场。

对于任何一家做出海的企业,短期内拿下高势能红利市场是战略必须。但问题在于这些市场容量有限,纵深也和中国相差甚远,所以市场很容易在短期内因供给的大量流入而陷入存量博弈,变成中势能红利市场。比如 2024 年东南亚市场中国品牌的平均毛利率已从 2019 年的 35% 降至 18%。

补充说明:在我们的研究中心,我们会以中国和日本为参照,把不同工业化阶段所体现消费特征,以及顺应此崛起/衰落的业态和品牌进行一一对应。比如我们如果在他们的同质化消费时代,过于超前地向他们投喂了差异化消费时代才会火的产品,就好像今天把日本的银发经济模式直接复制到中国一样,可以火一波很快就没了。或者我们拿东方树叶举例,2011 年推出 2023 年市场才火,这个放到日本就相当于把一个 1990 年代的产品拿到了 1970 年代去卖,它需要时间。这个道理和 copy from 中国 to 东南亚是一样的。

接下来我们再来讨论低势能红利市场,和东南亚相反,日本其实是典型的低势能红利市场 (日本供给能力> 中国,全球平均< 日本需求容量< 中国)。

从人口& 消费结构来看,日本是中国未来 20 年后的结果 (几乎已成共识)。这样的市场供给成熟,因为日本本土品牌的核心设计和研发几乎都在日本且对中国高度领先,也有着全球 top 的市场容量。但人们消费观念超前,年龄结构也和当下的中国完全不一样。所以对日本这样的国家的出海就相当于去当地打一场未来战争。

打未来战争,意味着装备实力上的绝对差距,所以正面硬刚几乎没有胜算,这也从侧面验证了出海日本需要更高的战略技巧。

以杨国福为例,从初期中国客:日本客的 9:1,到后面日本客:中国客的 9:1,成功破圈。过程中杨国福除了坚持产品的本邦感 (坚持定义了一个完全来自于中国的新空白品类,也起到了屏蔽日本本土竞争对手的作用),核心汤料 100% 中国进口,也做了大量的本地化,如让麻辣烫文化从华人圈延展到日本本地的落地工作。

比如食材的现地化 (肉类,蔬菜和豆腐等全部本土采购),产品的现地化 (将 「自选菜柜」 调整为回转寿司式传送带,默认辣度比中国低 30%),还针对日本市场高人力成本特点,引入如雅玛多运输,实现 「中央厨房→门店」 的全程-18℃温控配送,损耗率从 8% 降至 3%,并将整套 know how 反手用回国内,降低了中国门店食材损耗率。

从现状来看,中国对于低势能市场的技术溢出仅局限在少数领域如消费电子,智能硬件,电动汽车等。而在快消品领域,除了被海外品牌系统性训练过的品类有能力溢出机会 (比如江浙地区的服装),其他品类,比如食品工业,国内和低势能红利市场玩家的差距则至少有 20 年之久。所以边学习边出海,边反哺国内,边掘金海外成为了进入这类市场的常态。

相比于中国,日本自 1960 年代起便大规模投资东南亚。以泰国为例,尤其在汽车、电子等制造业领域,1980 年代日本已成为泰国最大的外资来源国。如果我们相信东南亚在未来的 20 年会爆发出中国 2000 年代的大消费升级红利,那么我们可能更多要去做的,是通过深度的本地化,更快带领他们从同质化消费阶段转变到差异化消费阶段。

所以,如果我们出海的终极目标是把全球有着 top 市场容量的市场都变成我们的高势能红利市场,那么当下的日本即使不是战略首选,未来也必然绕不过去。

二、日本消费市场的代际割裂

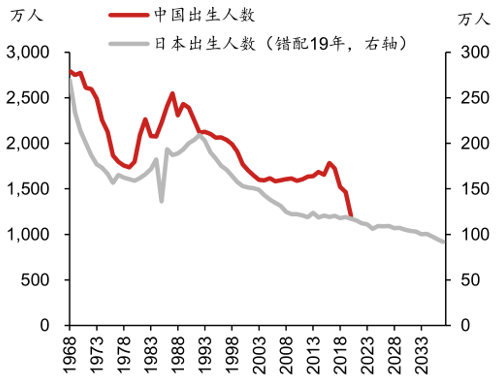

日本这个市场虽然非常特别,但对于中国人来说理解起来并不困难。比如从人口结构发展来看,我们把日本的人口增长曲线往前移动 20 年,会发现和中国当下高度重合。

数据来源:国家统计局,世界银行

东北证券首席经济学家付鹏开玩笑说要把儿子送到庆应大学读书,为的是嫁入日本传统豪门实现财富继承,因为能给劳动收益上杠杆的时代在中国已经一去不复返,而这样的现象,在日本 90 年代后便成了常态。

在我们的研究中心,我们通过长期跟踪日本消费市场,得出了很多辅助我们业务落地日本的市场结论,比如:日本当前存在着严重的消费代际割裂现象。出海日本的第一步必然是研究透当地的消费者。这里我们也给大家做部分简单的分享,希望大家能对日本有一个基本的了解。

当前活跃在消费市场上的日本消费群体,可以被大体分为以下 3 类人群:

年轻人

当下日本的年轻人一般指出生于日本泡沫经济破碎后,年少时期长期生活在经济下行背景下的年轻人。20-35 岁的 90 后和 00 后为主。

因为出生在泡沫经济破碎后,所以他们年少时期常被经历过大起大落的父母教导节俭,性格保守。成年后,由于日本一直未出现由年轻人主导的/划时代的/能重塑原有财富分配格局的产业力量,因此创新不断沉淀在老产业头部,财富流动陷入停滞和割裂。

有一个数字很有意思,日本名义 GDP 增长率长期低于 1%,而 2023 年日本的财阀资本回报率 (ROE)却超过 8%,这代表着劳动给人所创造的价值已经低于资本回报。这会使得既得利益者愈来愈富,下层民众愈来愈负甚至躺平。

这一现象通过收入数字来看可能更加直观:日本 20-35 岁的年轻人的非正式雇佣比例接近 50%,平均年收入也仅约 250 万日元 (约 12.5 万元人民币)。即使是有大学文凭,靠打零工以及低端服务业养活自己的人也大有人在,辛苦又赚不到钱。

所以他们身上体现出的消费特征,一方面受限于经济实力,因此他们对低价商品有自然的偏好;一方面又受到年龄阶段的影响,追求潮流,喜欢新鲜感,所以是 TikTok 一类新社交软件的重度用户;还有就是受到整体社会大环境的影响,对于未来属于悲极生乐 (反正努力也没用,不如及时行乐),所以高频低消不存钱是他们的典型特征。

如果反映到一些具体的消费行为,比如买衣服,日本的年轻人喜欢 「买得便宜+买得频+换得勤」。这也是为什么 Shein 在日本会发展得很好的原因,除了价格比优衣库的低端线 GU 还要低以外 (Shein 的产品均价约为 500-3000 日元 (约合 25-150 元人民币),而 GU 均价 1500-4000 日元 (约合 75-200 人民币)),它的多款式快速上新也更符合年轻人的 「一次性消费 「价值观。

中年人

当下日本的中年人一般指出生在泡沫经济时期,经历过房价股市一轮完整暴涨和暴跌的 60 和 70 后。

1980 年代末,日本人均 GDP 全球第一,60 和 70 后在青年时期见证过的 LV 包销量占全球的 1/3。因为尝过市场飙涨的甜,在黄金时代接触过顶级商品,所以培养了这代人对材质、工艺的敏锐判断力,形成了 bar 很高的审美。

但随着泡沫破碎,资产负债表的集体衰退,让他们的信心从巅峰跌落谷底。于是价格敏感,负债敏感,安全感敏感,又成为了他们身上的另一重标签。

为了顺应这一变化,优衣库,大创,堂吉诃德等公司逆势而起。但如果单纯用所有人讲的 「性价比消费」 来代表他们的需求,我们依然觉得并不准确。因为我们发现这些公司的创始人在讲述他们的创业经历时,还会提到一个很重要的词——娱乐性 (Amusement)。或者我们用另一个可以概括这两个词的消费特征——「小确幸消费」,可能会更加贴切。

「小确幸消费」 一词源自作家村上春树 1986 年的随笔集 《兰格汉斯岛的午后》。书中,村上春树将生活中转瞬即逝的美好体验定义为 「持续 3 秒至一整天的幸福」,例如把洗好的内裤整齐卷成寿司卷状放入抽屉,或是在旧唱片店以低价淘到绝版黑胶。这种花小钱办成大事儿,或者在残缺中捕捉永恒的美,迎合了日本主流传统文化的物哀与宅寂,也给了想留住 「真我」 的中年人一个维持经济体面的机会,毕竟没有人愿意承认自己真的在消费降级。

如果我们仔细去研究日本中年人的消费行为。我们会发现他们无时无刻都在发掘身边的小确幸:比如他们会花 3 万日元定制一把手工黄铜咖啡勺,却不再购买昂贵的新款奢侈品腕表;会驱车两小时去山间民宿只为品尝一碟用越光米和十五年陈渍昆布熬制的茶泡饭 (2200 日元),却不再追逐米其林三星的浮华盛宴。

日本怀旧杂货店,中年人的小确幸

此外,他们在品牌复购率和忠诚度上也是大幅领先年轻人。作为泡沫经济时代的遗产,资生堂的 「红色蜜露」 化妆水 (1 万日元)从 1990 年代一直被用到现在。所以某种意义上,也是这群人成就了日本这些穿越周期的品牌。

所以我们会看到,即使是把 discount(折扣)作为核心竞争力打在标语中的各类业态,也会在其实际运营中加入大量能给人带来小确幸体验的服务细节。而这种文科理科兼顾的玩法,是我们从外部观察觉得日本市场高深莫测的原因。因为流程制度,甚至是产品本身,都是可以被标准化或者被模仿的,但精神战法,往往都很非标且难以被复制。

老年人

最后,我们要介绍的是当下日本的老年人。日本的老年人一般指二战后第一波婴儿潮出生的 「团块世代」 人群。

之所以被叫做 「团块世代」,是因为他们是于 1947 年~1951 年婴儿潮时期扎堆出生,像团块一样。团块世代在 1970 年代 20 多岁进入职场,恰逢日本经济高速增长期,40 岁左右的团块世代年薪可达 1000 万日元+(相当于今天的 2000 万日元购买力),远超现代年轻人 (30 岁平均年薪仅 400 万日元)。

所以单纯从购买力来说,他们即使已年入花甲,但却是公认的日本市场消费力最强的人群。月费 30 万日元的养老社区,单次旅行预算 50-100 万日元的欧洲长线游等等,支撑起了日本 200 万亿日元的银发经济市场。

但和很多人所想的年老则应散尽千金,尽享天伦不同,日本的老年人是一群对存钱有极度执念的群体。从平均储蓄额来看,团块世代家庭平均金融资产超过 3,000 万日元 (约 150 万人民币),远高于年轻世代 (30-40 岁平均储蓄仅 200 万日元)。那为什么会出现这样的现象,有以下几点原因:

1. 团块世代虽然吃完了日本战后的所有发展红利,但也是 90 年代经济危机的完整亲历者。因为财富数额的庞大,他们对财富缩水的痛感相比其他几代更加深刻 (其中部分人还在终身还债)。所以 「现金最安全」 这样的理念已在他们的内心里根深蒂固。

2. 因为日本经济发展的停滞,他们的子女一代大多发展不顺,因此约 30% 的团块世代仍在经济上支援子女以及孙辈,导致他们不敢随意花钱。

3. 童年时期经历过物资匮乏,所以存钱防风险的习惯一直有 (可以类比中国的 40-60 后老人),泡沫经济时期曾经挥霍过,但很快又回归保守。

所以同样在日本,我们会发现这三代人展现出了相当割裂的消费特征。这种割裂由经济的周期变动发起,影响到财富分配,影响到职业选择,影响到个人生活的方方面面。随着团块世代入花甲,我们几乎看不到有日本老年人在主动促进老钱向新创造力的流动,年轻人能做的,也只有干等着他们的先辈们进一步老去,然后通过继承分配的方式打破周期的枷锁,实现阶级跨越。

三、变好的日本经济,变穷的日本居民

接下来和大家聊一聊日本近期的宏观经济。

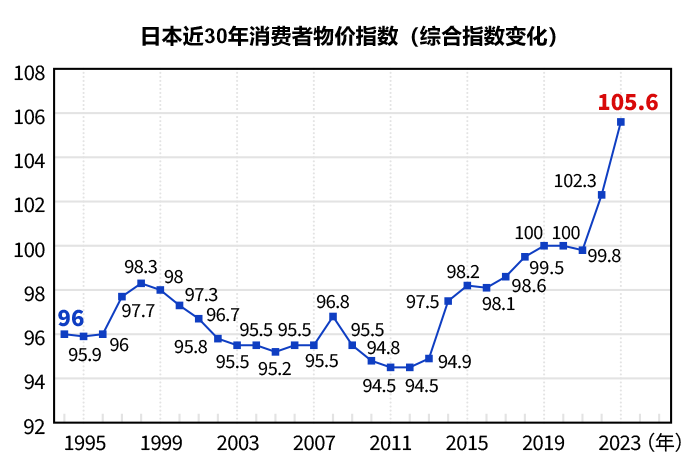

之前大家对日本最大的认知改观,是从失去的 30 年里走了出来,学术一点讲,从通缩走向了通胀。通缩讲了 30 年了大家肯定都熟悉,内需不够,消费动力不足。而通胀则反过来——供不应求,消费过热。

但日本当下的通胀是因为 「市场需求爆发,供不应求」 而引起的吗?不是。因为如果是需求拉动引起的通胀,那么随着物价的上涨,工资也会相应地水涨船高,这种情况下大家对商品价格的上涨也不会很敏感。但我们已经通过各种媒体看到,日本民众在抱怨快要吃住不起了。

数据来源:日本总务省

那么日本的这一轮通胀是由什么引起的,答案是输入性通胀。

输入性通胀指的是由上游原材料的价格上涨所引起的经济现象。因为日本的商品及半成品原材料很多都是进口,所以日元贬值直接推高了企业的制造成本 (日本 2023 年进口价格指数同比上涨 34%),尤其是中小型企业。

那为什么中小企业受影响最大,原因是他们大多国际化能力偏弱,没有海外实体做利润对冲来抵抗上游成本的增长。那么企业为了确保本部利润就得涨价,然后产品就会失去价格竞争力,从而影响到企业收入和工资水平。

如果我们以 1990 年日本的工资水平和物价水平作为基准值 100,那么 2023 年的工资水平是 89.4,物价水平为 108.6。

如果我们以不同行业的从业者购买力来计算,同样以 1990 年的日本作为基准,2023 年制造业从业者的购买力下降了 18.2%,零售业的从业者购买力下降了 21.2%。

所以我们经常会刷到这两年日本本地人各种抱怨大米涨疯了,鸡蛋涨疯了,但是工资却没怎么涨。

那有没有人在这一波日元贬值带来的经济反应中受益呢。有的。这里比较典型的就是日本的跨国集团,以及被这些跨国集团利益覆盖到的公司和个人,比如丰田,日本的大型综合商社等等。

从 2020 年起,巴菲特通过场外交易 (OTC),分阶段加码了日本的五大综合商社的股份。截至 2025 年 3 月,伯克希尔·哈撒韦对日本五大综合商社 (三井物产、三菱商事、住友商事、伊藤忠商事、丸红株式会社)的最新平均持股比例已从 2020 年建仓时的 5% 增长到 9.3%。

为什么巴菲特会选择持续重仓五大综合商社,我们认为有以下几点原因:

1. 五大商社在全球拥有大量以美元计价的资源类资产 (能源、金属、粮食等)。当日元贬值时,这些资产和海外业务的收入兑换成日元后价值显著提升,直接推高了财务报表中的利润。

2. 商社的主要业务为商品的跨国贸易,日元贬值背景变相提升了日本产品的价格竞争力,外部需求增长,而商社作为中间商从中受益。

3. 日本综合商社在其业务中非常擅长使用期货交易,这让他们可以顺利将业务风险在金融市场进行对冲。

比如,2022 年俄乌冲突导致欧洲天然气价格从 30 美元/百万英热单位飙升至 100 美元以上,商社通过提前在期货市场锁定采购价,成功规避了风险 (三井物产在 2022 年财报中披露,其能源板块利润同比增长 40%,部分得益于期货对冲减少的现货亏损)。

4. 商业业务传统,所以长期被市场低估,例如,2020 年投资时,三菱商事的 P/B 仅约 0.6 倍,而股息率超过 5%。所以巴菲特也算是做了个抄底。

诸如上述反常识的现象在日本还有很多正在上演,当然除开这些以外,还有很多经济文化层面和中国截然不同的地方,比如中国的唯快不破和日本的慢热深耕。如果我们的目标是在日本市场开花结果,这将必然是我们要种植在内心里的市场元认知。

通过这篇 《日本市场,带刺的玫瑰 (上)》,我们相信大家应该对日本市场有了一些初步的了解。当然对于要进入日本市场掘金的玩家来说,这些情报还远远不够。

日本的商社 man 曾说过:情报是生命 (情報は命)。在下篇中,我们会研究日本企业近百年的成功出海案例,并结合我们的实操体会,和大家分享中国企业出海日本的市场情报和方法论。敬请期待!

引用来源:

鲲鹏出海数据研究中心

《新消费时代 1—摸着日本过河》 房家毅著

《三井帝国在行动》 白益民著

《兰格汉斯岛的午后》 村上春树著

《安売り王一代》 安田隆夫著

日本国家统计局

世界银行

日本总务省

日本经济产业省

三菱商事,三井物产,伊藤忠商事,伯克希尔哈撒韦等公司年报

本文来自微信公众号:鲲鹏出海 房家毅,作者:房家毅