这两年的夏天,最火的手作,不在文创街区,也不在咖啡馆,而是在人人都是 「主理人」 的景德镇。

一尊 「无语佛」,让景德镇旅游又重新火起来了。

视觉中国

一线白领,流行放假去景德镇上陶课了。

大概因为是女娲的杰作,人类总对 「捏泥巴」 这件事情有独钟。

不管泥巴有多黏、工序有多慢。

哪怕是女明星,只要来了景德镇,都得亲自打造一个盘子勺子碗。

本来很多人憧憬,认为这是一趟兼顾美感与休闲、躺平与充电的度假之旅。

然而来过的人都连连摆手:

「别说休闲了,来玩一趟比上班还累。」

……

休假的打工人,去景德镇自愿加班了?

捏泥人,永不认输!

众所周知,人一旦染上手作,这辈子就 won 了。

建国门潮男老 G,就是其中之一。

他去景德镇的初心,本来特别简单:

逃离石墨、飞书、钉钉,去一个慢悠悠的小镇,坐在陶轮前,捏一只属于自己的杯子。

在他的想象里,泥土和火焰会取代屏幕与会议,生活能像诗人写的那样浪漫:

「那时车马很慢,书信很远……」

「从明天起,做一个幸福的人……」

想象中,这是疗愈,是慢生活,是肌肤与泥土的对谈。

结果 10 天年假回来、由白净小伙变身络腮胡大汉、满脸崩坏的老 G 表示:

「景德镇学陶艺,本质上就是换个地上班。」

首先,众所周知,牛马完成工作最强力的鞭子,叫 「对齐颗粒度」。

而做陶艺,同样如此——

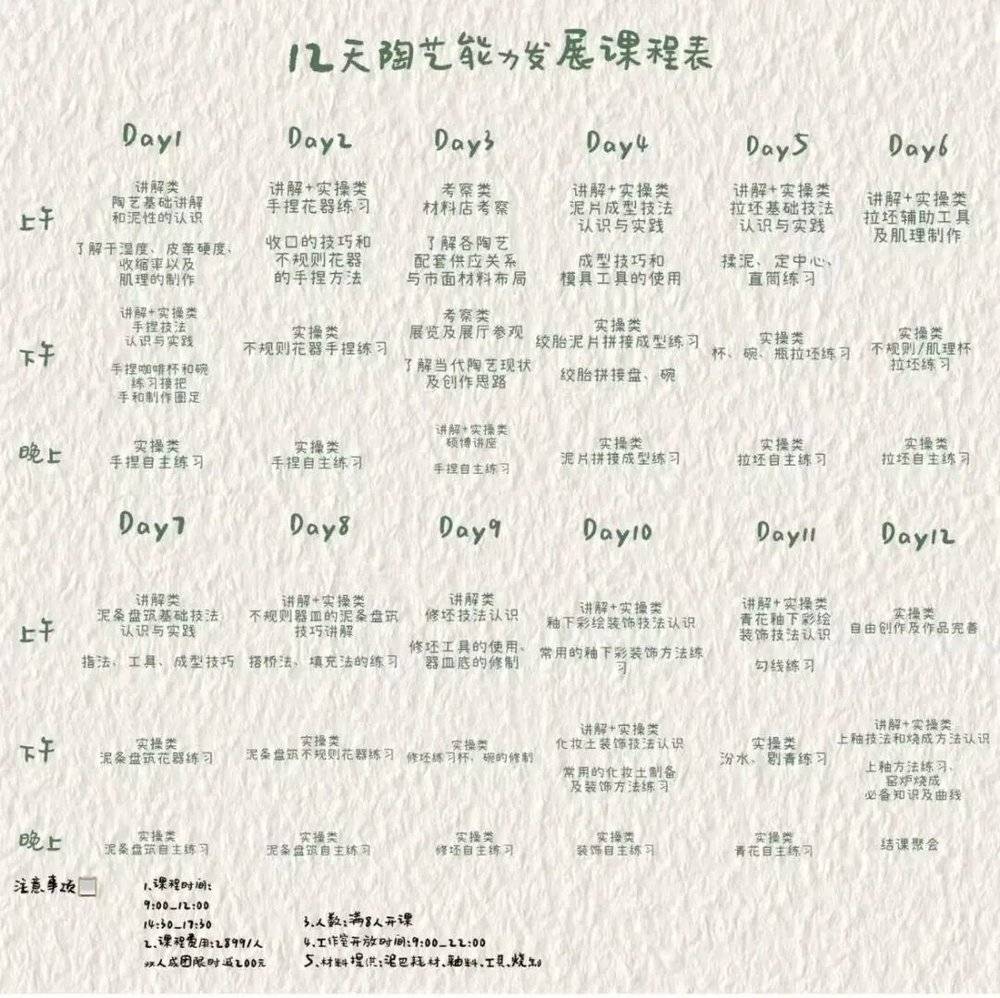

一个陶艺人的课程表,可能是这样的,生产队的驴看了都得说句 「俺不中」:

〓 一份景德镇陶艺学校的普遍课表,满满当当

上午拉坯,下午修坯,晚上上釉。

早上十点到晚上八点,就像爆单的乙方,根本没有留给摸鱼的时间。

然而刚上一天课,老 G 就发现,不对劲了:

「我只是想来放松一下,但它是真想让我学会啊!」

上班好歹是朝九晚六,有咖啡有下午茶,不忙了还能和同事唠唠八卦;但景德镇的陶艺班,它就是实打实地手工艺活,批量制造无情拉坯人:

拉坯时,陶轮嗡嗡作响,十几个白领齐刷刷地低头对着一团泥,手指按得小心翼翼,仿佛百达翡丽的老师傅在修钟。

别以为捏泥巴是轻松的玩票,真上手了就知道,为什么陶艺大师都有线雕身材——

第一,捏泥巴就是一种健身;

第二,不健身的身体撑不住捏泥巴的强度。

捏泥巴时,胳膊要稳,腰要直,手要用力均匀,相当于对着陶轮打一下午太极。

一个分心,一个歪碗就立刻报废。

很多人第一天上完课,手酸到洗漱都不用电动牙刷。

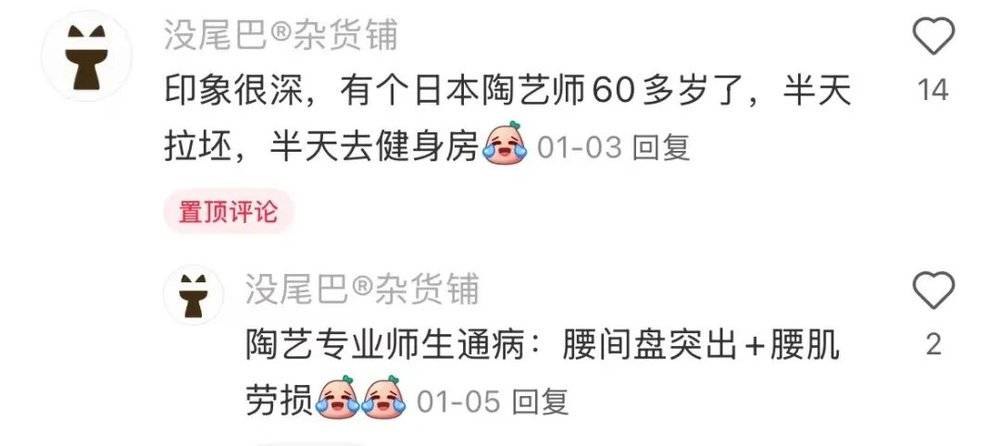

行程基础,那造成的 「职业病」 就不基础——

老 G 第二天就发现,他不是手的问题,是整条脊椎都在反抗。

「感谢学陶,让本就严重的腰肌劳损雪上加霜。」

还有网友说:「我拉一次腰就进医院了。」

一连七天下来,为缓解电脑病而来的白领,又在身上缠了一圈膏药。

什么坐在陶轮前听风观云、看诗写雨写你写不出,统统是假的。

这时老 G 终于意识到,做陶艺根本不是 「风花雪月事」——而是赤裸裸的 「自愿苦修营」。

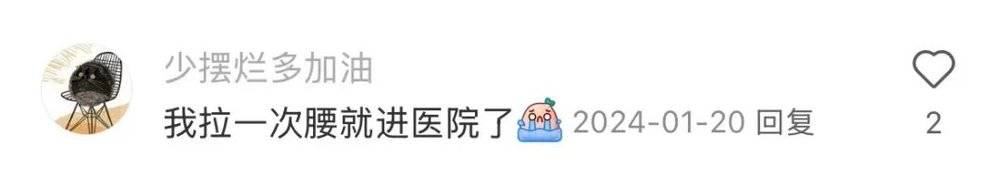

而以为过了拉坯就能咸鱼飞升的学徒,一到修坯,道心又破碎一次。

盖碗、盖子、公道杯轮流折磨,上午辛苦拉出来的半成品,稍一修就能崩。

要么铲不平,要么直接把坯弄飞;

还有可能好不容易拉出最大最好的碗,一修回到解放前;

不过这个时候,已经经过第一步的考验,有些人已经逐渐习惯这种反复折磨:

虽然老师的一句 「这个不行,重来」,瞬间把人送回甲方会议室;

虽然太厚太薄不行、修得不匀也不行、就像领导的既要又要还要——

「但是莫名地,人就有了一种斗志。就像打游戏通关一样,你既然开了一把,就要打下去。」

到最后,大家终于在身体的疲惫中精神升华了:

「人生就像陶瓷一样,没烧之前,都还能修。」

而上釉,是最紧张的环节。

阿甘说人生就像一盒巧克力,陶艺人说上釉就像赌博,你永远不知道下一个会开出什么。

有人赌中绝美蓝釉,更多人会烧出一只 「死亡配色」 的壶;你以为烧出来会复刻你的上色,结果发现两模两样……

「什么上釉烧制?那简直就是赌石。」

〓 烧之前都是浅粉色,烧完显得血里糊啦

只有一小部分人有把握,剩下不少人满心期待。

最后发现要么裂开,要么是奇形怪状的丑东西,只能从第一步开始,一切头来过。

我非常不解地问老 G,做坏了如何呢?又能怎?这里又没有绩效考核啊!

老 G 笑我不懂:

「如果你是一个艺术家,可能做坏了就坏了;但你是一只牛马,你的血性会让你不由自主地卷起来。」

众所周知,世界的本质就是一个 「来都来了」。

来都来了,课排得这么紧,总得学会点什么吧?

来都来了, 也没什么别的事儿,你不加油做完美点吗?

来都来了,工作干不明白,你捏泥巴也要捏不明白吗?

就这样,原本请假想放松,结果人还是不由自主给自己挥起了鞭子——

更何况,做陶艺有一种 「进入心流状态的美」。

不需要过多思考,专注手底下的动作,也不用和人沟通协作……

很容易就会忘记一切,不知天地为何物。

坯有洞了,那就重来;颜色深了,再烧一个巩固一下;一个做好了,再做俩……

「虽然十点下班没有打车费,但我每天都是十点以后才离开教室,而且和我一样的人也不在少数。」

多少白领,说好 「来景德镇好好休息放松一下」;结果除了第一天,其他每天都在教室里爆肝,每天早上两眼一睁就是干。

白天捏泥巴,晚上做小结,第二天立新目标,假期过得像季度冲刺。

而更致命的,这里有一种挥之不去的 「手作内卷氛围感」。

同学的朋友圈里,每一个精致的作品背后,都暗藏着攀比的小目标:

谁的碗最圆,谁的壶最像样,谁的釉色最莫兰迪、谁能在一周内做出一套餐具带回去……

那些本来是为了逃离 KPI 来的,结果现在每天都在自设 KPI:

要做得多,要做得好,要做得精致,要做得出片……

有人一天做 2 个器具,就有人 10 天怒产 80+作品。

在一群这样的人面前,捏起泥巴就忘情了、发狠了、没命了。

这股心态,说白了,就是 「亏不得」。

毕竟咱们中国人休假,是不能纯玩的,总得学点什么。

请了假、花了钱、千里迢迢跑来景德镇,要是最后没产出点 「成果」,假期就像亏本投资。

有人甚至计算过,学费+住宿+烧制费,摊下来一个碗比宜家整套餐具还贵,「我得多做几个才能回本。」

于是,大家一边喊着 「累」,一边又不敢停,生怕自己 「值不回票价」。

就像报了昂贵私教课,不流汗觉得亏,不拼命就好像对不起钱包。

更何况,景德镇的陶艺班简直是替白领量身定制:

2 天班刚好是周末,3 天班能拼个小长假;

7 天整个流程对应十一,10 天甚至可以填满一整个年假……

牢牢拿捏白领每个假期,就为了让你 「学到点什么」。

有人调侃:「人一到景德镇是会自动开始卷的」,就像上了一周的绩效考核班。

无人反驳,因为大家心里都懂。

工作把人调教得太久了,以至于换个场景,也只会下意识地继续奔跑。

第一批去的人终于明白——

只要身上刻着 「卷」 的基因,哪怕换了泥土和陶轮,最终还是在做另一种考核。

景德镇,本该是疗愈小城,如今却成了最带感的 「陶瓷特种兵营」。

景德镇,成了大理平替?

在原住民眼里,景德镇本来是非常松弛、惬意、有生活的。

要知道,景德镇这座小城,曾经的标签只有两个:老瓷都,和江西的小镇青年。

就像毕赣的凯里,在没火之前,这里的节奏比南方夏天的午后还慢。

房租低,吃饭便宜,空气里全是泥土和火烧过的味道。

当年有人开玩笑说,景德镇有点像 「江西版宋庄」:

充满艺术氛围,但没几个人知道;房子便宜得离谱,随便租个院子就能搞个工作室,就算你天天捏不出像样的碗,也没人管你。

奈何一二线城市的白领,带火了 「新景漂」 这个词。

小红书、抖音一带节奏,景德镇瞬间 「出圈」。

陶艺课火得跟露营一样,工作室、陶瓷市集、咖啡馆如雨后春笋。

于是,小镇原本的慢生活,被一群带着 MacBook 和单反的外地白领,「卷」 成了新版本的生活秀场。

有人调侃,「景德镇本来是陶瓷烧窑的地方,现在是白领烧假期的地方。」

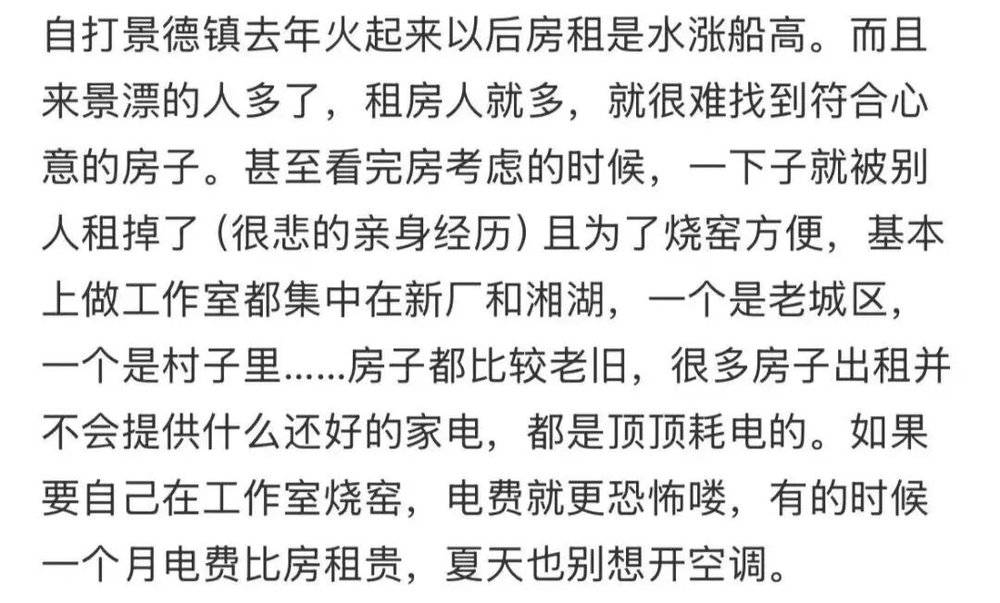

新景漂们带来的第一波冲击,就是房租。

在没火的时候,市区一套小公寓,八百块就能拿下,带独卫和小阳台。

稍微偏一点的老房子,三四百块都有人嫌贵。

那时候,景漂的生活水平,堪比 「陶瓷版天堂」。

但有人的地方就有纷争,现在想在小镇租个带点格调的民宿风房子,没有三四千根本别想谈。

还有原本准备常驻的 「原景漂」,在这波爆火之后,房租直接涨了一倍还多。

生活成本同样飙升,作为必需品的咖啡、外卖、江西菜,价格虽然不比沪上贵,但同样不是人们想的 「普通价格」。

景德镇本地人,也同样在努力把自己塞进这种新变化中:

「人多了,以前的镇是悠哉烟火小镇,现在的是和孟加拉接轨的城市。」

但即使如此,以白领,特别是 「辞职白领」 和 「请假白领」 为主力的新景漂,也对这片土地爱的深沉。

有的人真辞职了,带着点存款,跑来小镇开个陶艺工作室,想着 「在泥巴里找到自由」。

有的人请个假,先来一两个月,假装体验 「陶瓷版 gap year」,等假期结束再灰溜溜回大城市上班。

还有一群半驻扎式的 「景德镇候鸟」:周末坐高铁来,周一早上再灰头土脸赶回写字楼……

他们组成了新景漂的主力军:既带来了钱,也带来了新的焦虑。

因为你会发现,景德镇原本的本地人,是真慢;而新景漂,是装慢。

在本地人眼里,「拉坯」 就是工作;在新景漂眼里,「拉坯」 是生活方式、朋友圈 vlog 的素材、证明自己没有被大城市异化的证据。

有人说,景德镇是 「大理的平替」。

大理是什么?是文艺青年的精神乌托邦。

房租便宜,空气好,适合一群人去谈理想、写歌、喝酒,互相吹水。

但是在大冰的小屋已祛魅、文艺青年不吃香的今天,「大理主义」,已经成了一个陈旧的概念。

于是,景德镇成了这一代人的新出口:更便宜、更小众、更具体。

在大理你要解释 「我在寻找自我」,在景德镇你只需要说 「我在捏泥巴」。

就像写小说的自称 「会打俩字」,反而有了更高的逼格。

于是,小镇原本的烟火气,被套上了一层文艺滤镜后,就熹妃回宫了。

快节奏的慢生活

老 G 回到工位以后,常常想起景德镇的陶轮。

可他心里清楚,那股子 「疗愈感」 也就维持了三天,第四天就被未读邮件和群消息击碎。

这并不奇怪。

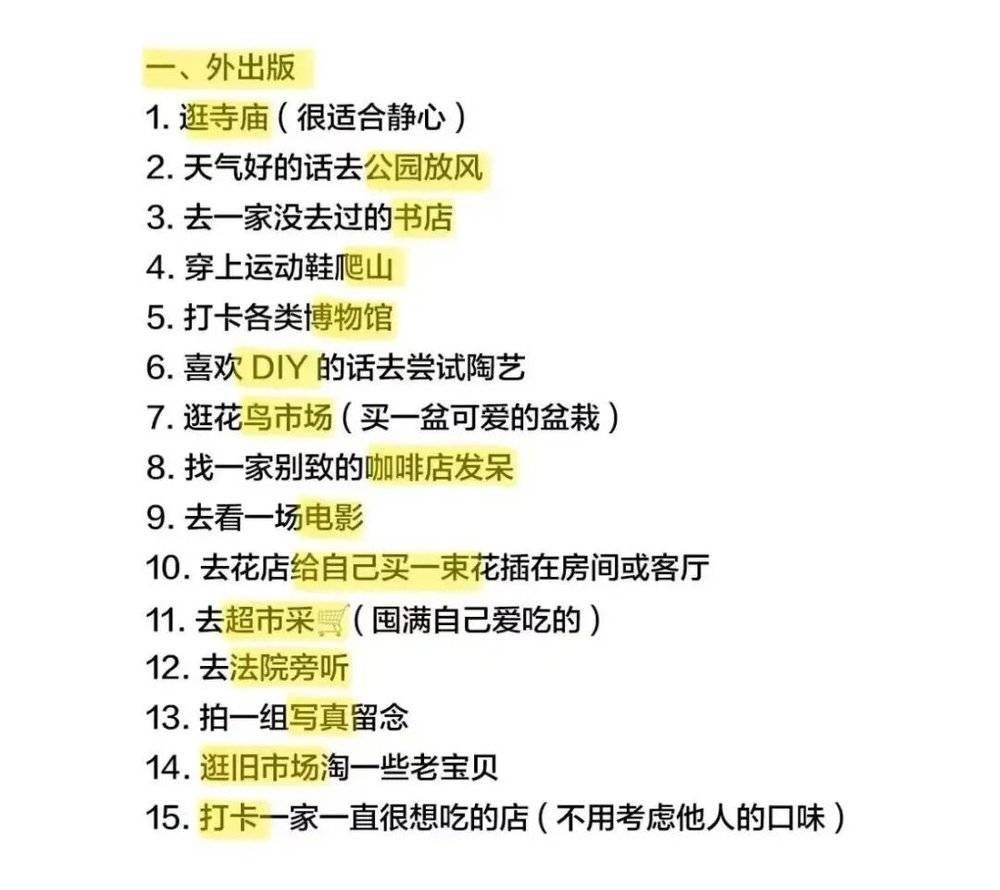

过去两年,白领们已经习惯了一种微妙的生活状态:假期必须认真度过,不能白白浪费。可一旦 「认真」 起来,放松就失真了。

现在你问一个白领:「周末准备干嘛?」

十有八九的答案是:补觉、补书单、补健身、补见朋友、补旅行。

假期成了一块万能补丁,什么都能往上缝。

但问题是,补丁越补越大,假期也越用越紧。

朋友圈里流行的不是 「睡了一天好爽」,而是 「这周末我完成了两本书+三节私教+一次陶艺体验+一次郊野徒步」。

看似充实,实则累到崩。

很多都市白领表示 「周末比上班还累」,其中最典型的原因就是——

「排了太多要完成的事」,陶艺只不过是最新的补丁罢了。

不怪有人笑称,「当代年轻人已经不会休闲了,只会把休闲变成另一种竞争。」

没错,看场展览,要发 vlog;去看一场演唱会,要写长评;做陶艺,要发小红书笔记并配上陶艺毕业展览……

虽然人早已毕业,但是心里处处都还是赛场。

正如社会学家韩炳哲在 《倦怠社会》 中说的那样:「当人变成自己身上的企业家,连休闲都必须最大化产出。」

白领去景德镇捏泥巴,本质上和去健身房如出一辙。

大家嘴上喊着 「要躺平」,身体却老老实实卷在跑步机里,生怕落后。

说到底,在这个快节奏的社会,大家根本不敢真的慢下来。

习惯了 KPI、OKR 的人,连呼吸都想量化成曲线。

去旅行要带着电脑,去看演唱会,也能看到有白领在上钟。

冥想本是静心工具,但要是不每天打卡冥想 20 分钟,焦虑就会加倍。

陶艺课也是一样,它不过是一个让大家暂时逃离办公室、暂时感受掌控感的新载体。

有人在泥巴里找到了疗愈,有人在陶轮前找到了仪式感,也有人仅仅是拿着手机拍了张好看的照片,然后继续忙碌的生活。

现代白领最矛盾的地方就在于此:

真闲下来,会有负罪感,觉得自己在 「浪费人生」;真忙起来,又觉得压抑,想要逃离。

这种状态就像卡夫卡说的,「我们走在一条不断变窄的道路上,最后只能把自己挤出去。」

但偶尔,在泥巴和釉色之间停一停,看一眼自己动手完成的小小作品——也不失为一种小确幸。

本文来自微信公众号:凤凰生活报告,作者:山口大炮,编辑:杜都督